1983/9 No.2 |

1. インターノイズ83に参加して | 2. 国際音響会議(ICA) | 3. 音響的手法による航空機機種別の試み | 5. 植込型人工中耳 | |||||

| 6. フランス新幹線・TGV | 7. CEPの騒音研究施設 | 8. 土地利用の適合性を決定する環境条件 | |||||||

ICAのTechnical Visitとして、CEP(Center d'-Essais des Propulseurs)の見学が企画され参加する機会があった。

CEPはパリ郊外車で約40分のSaclayにあり、一面田園の中で住宅が全く見当らないような畑の中、5~10万坪とみえる広大な敷地をもっている。

国防省の管轄であらかじめパスポートの写しを提出し許可を得る必要があった。CEPの施設としてジェット騒音研究に使われている球形の無響室があり、CEPRA19システム、A-17とよばれている。それは、CEPとONERA(L' Office National d' Etudes et de Recherches Aerospatiales)の協同で建設されたからである。研究の目的は、ジェット騒音測定の標準化と航空工業に関係するジェット騒音の実験を行なうためで、1977年に完成した。

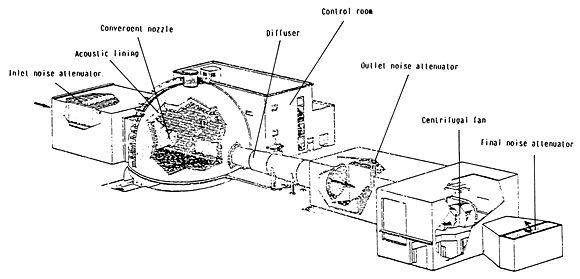

施設の概要は図に示すような構成で、中央の球形無響室に開孔部をもつ風洞である。

無響室は半径9.6mの1/4球体で、コンクリートの壁厚、40㎝、壁面はくさび形のグラスファイバーで覆われている。ただし床面のくさびはポリウレタンである。

開孔部のテストセクション長さは、2m直径の場合は8m(この場合の最高流速は100m)、3m直径のときは9m(この場合の最高流速は60m)である。

通常、1/10の模型によって実験を行う。カットオフ周波数は250Hzで、80kHzまで測定可能である。したがってグラスファイバーは比較的高密度のものを用いている。マイクロホンは壁面に添って配置され、測定位置における流速はほぼ5m/sである。

研究は、coldまたはhotジェットを用い、バイパスエンジン、ファンローター、翼などについて行われる。高速気流は消音器と整流器を通って測定室に吹出されディフェーザーと消音器を通って排出される。空気は7メガワットの遠心送風器によって送られる。無響室を球形にしたことについて、球形にして測定位置を中心から少しずらすことによって音源のイメージを避けることができるという説明があった。