1983/9 No.2 |

1. インターノイズ83に参加して | 2. 国際音響会議(ICA) | 3. 音響的手法による航空機機種別の試み | 5. 植込型人工中耳 | |||||

| 6. フランス新幹線・TGV | 7. CEPの騒音研究施設 | 8. 土地利用の適合性を決定する環境条件 | |||||||

音響材料研究室 小 川 博 正

騒音公害からの生活環境の保全、とりわけ住環境におけるプライバシーや作業環境における快適性の要求が高まっている今日の社会においては、建築材料としての音響性能の向上は重要な課題であります。

当研究所が残響室を建設して音響材料の研究に着手し、社会の要求に対応した音響性能実験を開始して、すでに25年以上が経過しました。この間の計測機器の進歩は著しいものがあり、また、測定方法についても、日本工業規格により昭和42年には「残響室法吸音率測定方法(JIS A 1409)」が、昭和49年には「実験室における音響透過損失測定方法(JIS A 1416)」が制定され、残響室を使用しての測定方法や使用機器がほぼ確立されたといってよいでしよう。

しかし、これからも実験の迅速化や結果の信頼性に対する要求は限りないものと考えられます。

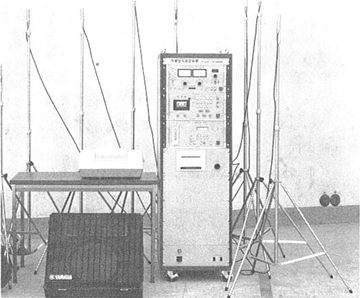

当研究所においても、これらの要求に対応できる計測機器整備の一環として、リオン(株)との協力により残響室系自動測定装置を開発しましたので、その性能の概要および測定方法等についてご紹介します。

残響室法吸音率の測定は、残響室内に試料を入れない状態と、試料を入れた状態の各々の残響時間の測定を行い、その差から吸音率を算出します。音響透過損失の測定は、隣接する音源用残響室と受音用残響室の隣接壁面の開口部に試料をとりつけ、それぞれの残響室の平均音圧レベルを測定し、そのレベル差および受音用残響室の吸音力から音響透過損失を算出します。

いずれの場合も、使用測定機器の性能、測定周波数帯、測定回数、試料の取付条件等については各々のJISにより詳細に規定されています。

従来の吸音率測定の方法は、残響時間の減衰曲線をレベルレコーダに記録し、その記録を特殊な定規を用いて読みとり吸音率を算出するという手作業であり、透過損失の測定についても、吸音力を算出するための残響時間測定、両残響室の音圧レベルの測定およびデータ整理など、多大な時間と労力が必要でした。

残響室系自動測定装置は、これらの測定作業およびデータ整理を、日本工業規格に準じ、自動的に測定を行うとともに、測定結果をすみやかに整理計算し、残響時間、吸音率および透過損失を算出して、プリンタによって印字記録するシステムであります。

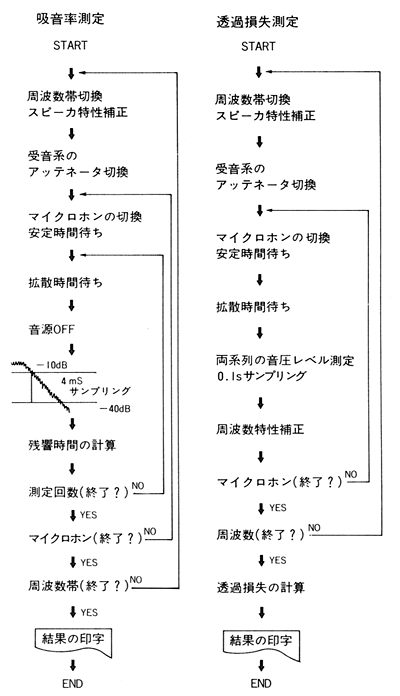

残響時間の測定は、音が十分に拡散音場になってから断絶し、-10dBから-40dBまで30dB減衰する間を4msごとにレベルのサンプリングを行い、最小二乗法により一次式を推定し、その傾斜から60dB減衰相当の時間を算出して残響時間としています。

透過損失のための音圧レベルの測定は、拡散音場における音圧レベルを0.1sごとに5sec〜20sec(周波数帯により設定)の間でサンプリングを行います。また、透過損失の場合は暗騒音が重要な問題となることから、暗騒音測定も同時にできるようになっており、S/Nが10dB〜4dBの範囲については補正を行い、3dB以下については自動的に測定を中断するよう考慮されています。

|

周波数帯の切換、マイクロホンの切換、受音部のアッテネータの切換、動特性の切換および音源部のレベルコントロール等はすべてマイクロコンピュータにより行い、測定条件の初期設定として、測定開始、終了の周波数帯、測定マイクロホンの指定および本数、試料面積、温度などが可能であります。

吸音率および透過損失測定の流れの概略を上図に示します。

以上、残響室系自動測定装置について簡単な説明を行いましたが、自動測定を実施した結果は、当初目的のひとつであった実験の迅速化という点については、あくまでJISの考え方に基づいて開発した装置であることから、必ずしも測定時間の短縮という成果を得ることはできない面がありましたが、測定精度および再現性については十分な成果が認められました。また、測定の自動化という観点においては、測定作業、データ整理、吸音率および透過損失の計算等に要する労力は大幅に軽減され、省力化の目的は十分達成されたと考えています。

|