1983/9 No.2 |

1. インターノイズ83に参加して | 2. 国際音響会議(ICA) | 3. 音響的手法による航空機機種別の試み | 5. 植込型人工中耳 | |||||

| 6. フランス新幹線・TGV | 7. CEPの騒音研究施設 | 8. 土地利用の適合性を決定する環境条件 | |||||||

リオン㈱基礎技術開発部 鈴 木 克 巳

1. はじめに

植込型人工中耳の研究、開発は、通産省工業技術院の医療福祉機器技術研究開発委託制度に基づき、リオン株式会社と三洋電機株式会社(電池の研究、開発を分担)とが受託し、昭和53年9月から着手し、昭和58年3月に完了するまで、4年6ヶ月にわたり行われました。

植込型人工中耳は、中耳機能に障害がある場合に、それを代行するもので、かつ身体の中に全部又は一部分を植え込むことになります。現在の補聴器と比較すると、次の点が利点といえます。

![]() 、イヤホン、耳栓は使用しないので、外耳道への圧迫感、不快感がない。

、イヤホン、耳栓は使用しないので、外耳道への圧迫感、不快感がない。

![]() 、イヤホンを使用しないので、ハウリングが生じない。

、イヤホンを使用しないので、ハウリングが生じない。

![]() 、全植込型は、外から見えないので、心理的負担がなくなる。入浴時、水泳時に外す必要がない。就寝時でも警報などが聴える。

、全植込型は、外から見えないので、心理的負担がなくなる。入浴時、水泳時に外す必要がない。就寝時でも警報などが聴える。

今回の植込型人工中耳は、受音を皮膚の下で行い、アブミ骨を振動により直接駆動しようとするもので、入力トランスジューサ(マイクロホン)、出力トランスジューサ(バイブレータ)の感度、周波数特性などの性能は、生体との結合状態により影響されると予想されたため、動物実験、臨床試験など医学的立場での評価も併行して長期間にわたり行われました。動物実験は、主に帝京大学医学部耳鼻咽喉科学教室(主任教授:鈴木淳一)、国立病院医療センター耳鼻咽喉科(医長:鳥山稔)で、臨床試験は、主に愛媛大学医学部耳鼻咽喉科学教室(主任教授:柳原尚明)で行われました。

以下に、その概要をご紹介します。

2. 構 成

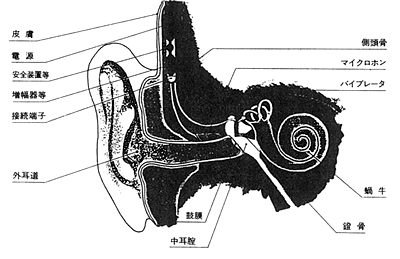

植込型人工中耳を構成するコンポーネントは、![]() .音を電気信号に変換する入力トランスジューサ(マイクロホン)、

.音を電気信号に変換する入力トランスジューサ(マイクロホン)、![]() .電気信号を増幅するアンプ、

.電気信号を増幅するアンプ、![]() .増幅された電気信号を振動に変換する出力トランスジューサ(バイブレータ)、

.増幅された電気信号を振動に変換する出力トランスジューサ(バイブレータ)、![]() .エネルギー源の電池、

.エネルギー源の電池、![]() .コンポーネント間の配線を中継するコネクタなどです。

.コンポーネント間の配線を中継するコネクタなどです。

これらのコンポーネントを全部植え込むか一部分を植え込むか、また、電池は充電式か無充電式かによって、次の3種類の人工中耳の試作を行いました。

A. 半植込型人工中耳

体内には体内コイル、コネクタ、バイブレータのみが植え込まれ、他のコンポーネントは体外に置かれます。信号は体外部コイルと体内部コイルとの電磁的結合によって伝送されるようにしたものです。植え込まれる部分が少なく、アンプ、電池が体外にあるため、故障率が低く性能を自由に制御できます。また、全植え込みに対する第一スナップとなります。

B. 充電式全植込型人工中耳

コンポーネントの全てが体内に植え込まれます。電源は充電可能な二次電池を使いますので、体外から定期的に充電(1週間で約8時間又は1日約1時間)する必要があります。充電は充電器の体外部コイルと二次電池内の体内部コイルとの電磁結合により行われます。電池も小さく、交換の必要はありませんが、充電をしなければならない煩わしさがあります。

C. 無充電式全植込型人工中耳

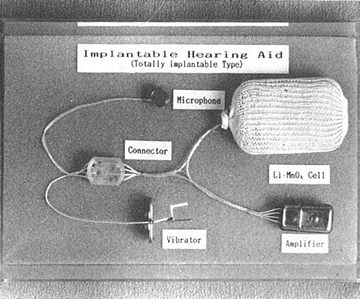

写真1はこのタイプの全コンポーネントです。体内に植え込まれたときの配置図を図1に示します。

コンポーネントの全てが体内に植え込まれます。電源は無充電式の一次電池を使いますが、2年間以上人工中耳が正常に動作するための電力容量を確保しなければならず、寸法が大きくなり、また、2年間に1回は、手術により交換することになります。

|

|

3. 性 能

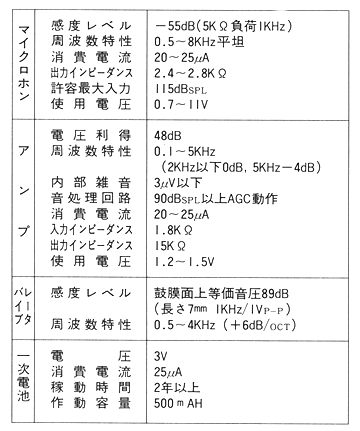

各コンポーネントの主な電気音響的性能を表1に示します。この中で、バイブレータの感度表示は、(鼓膜面上等価音圧レベルdBSPL)/(入力信号1Vp-p)としました。

|

人工中耳総合の性能は、全植込型の場合、バイブレータとアブミ骨とが理想的に接合されると、自覚できる最大の音圧レベルは鼓膜面上等価で89dBになります。また、ノイズレベルは27dB(A)になります。

人工中耳の電気音響的性能としては障害のある中耳に代行できるものであると共に、その生体安全性や生体内での信頼性についても解決しておくことは極めて重要なことです。試作品の生体安全性については北里研究所(社団法人)において薬事法に基づく「心臓ペースメーカの基準」に準拠して実施し、その基準に適合していることを確認しました。また、植え込まれる各コンポーネントの生体内での信頼性については、加熱した生理食塩水中での加速寿命試験を行い、3年間以上の予測寿命であることを確認しました。

4. 動物実験

動物実験は、マイクロホン、バイブレータの機能を調べるための急性実験と、マイクロホン、バイブレータ、人工中耳及び金属材料、高分子材料の生体内での長期間にわたる変化を調べる慢性実験とを行いました。実験はネコを用いて行い(材料の植え込みにはウサギも使用)、回数は180回にも及びました。

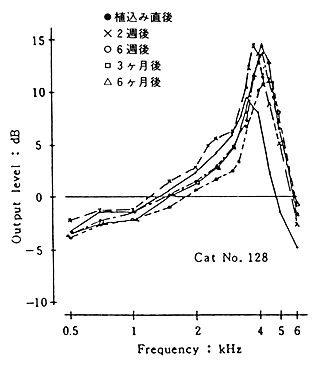

マイクロホンの評価は、マイクロホンの出力電圧を記録する方法を用いました。すなわち、スピーカからの音圧が、マイクロホンを植え込んである皮膚上で一定になるように制御しながら、周波数を0.5KHzから6KHzまで変化させたときのマイクロホンの出力電圧を測定しました。結果は、一例を図2に示しますが、植え込み直後から、共振周波数が徐々に高周波域に移動し、6ヶ月後に4KHz付近で安定しています。1KHzの感度変化は±1dB程度で、非常に小さいといえます。

|

バイブレータの評価は、聴覚刺激で誘発される脳幹由来の反応(聴性脳幹反応:ABR)を記録する方法を用いました。反応には潜時、振幅、域値を調べる方法がありますが、今回は域値を測定しました。結果は、植込直後から3ケ月経過するまで、ABR域値は良い方に向かい、その後安定しています。最長2年9ケ月経過したネコについて解剖してバイブレータ周辺を顕微鏡下で観察したところ、周辺組織に軽度の浮瞳がありましたが、感染や肉芽はなく、バイブレータ表面は炎症のない粘膜で被われていました。

材料関係は植え込み後1〜2年経過した時点で取り出しましたが、いずれもきれいに包皮化されており、生体組織になんらの異常も認められませんでした。

5. 臨床試験

臨床試験の目的は、バイブレータの感度、周波数特性、リニアリティ、聴え(音質)を臨床的に評価することでした。この実験は手術中に被検者の耳小骨にバイブレータを一時的に固定し応答を自覚的に調べようというもので、当然、麻酔は局所麻酔で、手術中の患者の意識は清明で、応答は明瞭でした。症例は13例でした。

結果は、バイブレータの感度は95〜105dBSPL/1Vp-p、リニアリティは40dBは得られています。音質は気導によるものとほぼ同等で、症例によってはそれ以上の明瞭度が得られています。「音声がはっきりして、ひずみが全くない」という感想もありました。

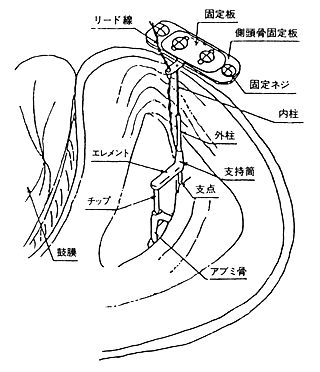

臨床用バイブレータは、中耳に植え込む手術様式により、二重スライド方式と支持板折曲げ方式との2種類があります。図3に、二重スライド方式を中耳腔に取り付けた状態を示します。

|

6. おわりに

植込型人工中耳の研究、開発を4年6ヶ月にわたって行ってきました。まず、各コンポーネントの試作を行い、生体外での各種試験及び動物実験による生体内での試験を重ね、長期間、生体内で機能することが確認できました。その後、臨床用の各コンポーネントの設計、製作を行い、生体外での機能試験、信頼性試験並びに術中での臨床試験により、機能すること、安全性が十分高いこと、予測寿命が3年以上であることが実証されました。

その結果、植込型人工中耳は、ほぼ障害がある中耳に代行でき、生体に害を及ぼさず、生体液に侵されないという必要最小限の条件を満足することができたと考えます。