|

2004/7

No.85 |

1. 武蔵国分寺跡について記した新聞紙面より | 2. PE法による騒音伝搬とレベル変動の予測 | 3. 音声分析器(サウンドスペクトロメータ) | ||||||||

|

|

5. 第22回ピエゾサロン | 6. 3軸振動計VM-54と人体振動測定システム | |||||||||

騒音振動第三研究室 大 島 俊 也

1.はじめに

屋外の騒音伝搬が気象条件に左右されることはよく知られている。特に音源からの距離が100mを超える長距離伝搬の場合、ある地点で得られる騒音レベルの値は音源のパワーレベルが変化しなくとも伝搬過程の温度勾配や風速勾配などの影響で変化する。それ故、ある地域の環境騒音を評価する場合には長期間の測定値の平均とレベル変動の大きさを測定することが望ましい。しかし、現実には長期間の測定を行うことは労力や費用等の点から困難であると言わざるを得ない。そのため気象条件の統計的な情報から計算で騒音伝搬を評価する方法が有効であると考えられる。本報では、騒音伝搬の計算手法の一つであるPE法を用い、気象条件の変動をモデル的に与えて騒音レベルの変化の様子を調べ、その平均特性とレベル変動の大きさを推計する方法を検討し、既存の実測データと比較して有効性を検討した結果を紹介する。

2.PE法について

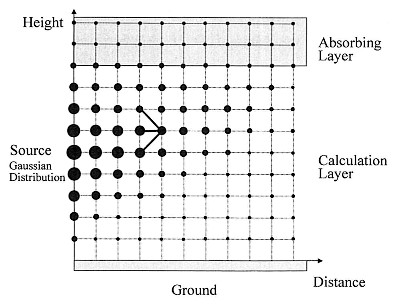

PE法は、電波や水中音響などの分野で広く使われ、近年、音の屋外伝搬にも応用されつつある。PE法はヘルムホルツ方程式から出発して、進行波だけを対象とした差分近似により、音源からの水平距離を次第に大きくしながら逐次計算で垂直な断面の音場を計算していく方法である。逐次計算の各段階で鉛直方向の音速プロファイルと地面のインピーダンスが計算に盛り込まれるため、大気と地面の状態とその相互作用も計算できるし、パラメータの入力の仕方により大気の乱れや地面の状態の変化までも計算に反映させることが可能である。水中音響の場合は水面という明らかな反射面が天井に存在するので問題とならないが、空中の場合は計算を高さ方向で打ち切るところで、計算上あたかも天井が存在するように反射波が返ってきてしまう。これを避けるために、高さ方向に人工的に徐々に音圧を減衰させる領域(吸収層)を設ける必要がある(Fig.1参照)。不要な反射を避けるためには吸収層を厚くして減衰率は小さく押さえる必要があるが、吸収層の厚さと減衰率は計算時間との兼ね合いで決められる。

|

||

|

Fig.1

|

Conceptual cross section view of Parabolic Equation Method. | |

3.PE法を使ったモンテカルロシミュレーション

ここでは様々な気象条件下でPE法を用いて繰り返し計算した音のレベルの統計を取ることによって、遠く離れた受音点での音の平均とレベル変動を評価する。これは一種のモンテカルロシミュレーションであると言える。気象条件(気温と風速)は鉛直方向の音速の変化に影響すると仮定する。さらに、音速に影響する変動ファクターとして風速に注目する。気温の鉛直方向のプロファイルは三つの典型的な条件(逓減、中立、逆転)の一つとして決められると仮定する。一方、風速の鉛直プロファイルはPEモデルで計算する際に時々刻々と変化する。基本的に、風速プロファイルは対数則に従うが、その形はリファレンス高さでの風速に従って変化する。そして風速は長期間の測定に具体的に基づいた平均と標準偏差を持った正規分布に従うランダム変数とする。

ここでは、モンテカルロシミュレーションの有効性を検証する第一段階として、1960年代にP.H.Parkinらが空港敷地の草地でジェットエンジンを用いて長期間行った測定結果と比較する。気象観測は高さ10mの風向、風速と温度である。音源と受音点の高さはそれぞれ1.8m、1.5mである。ここでは、温度勾配が逓減 (lapse)の条件で得られた測定データのベクトル風速の平均値(+2.1m/s)と標準偏差σ(3.1m/s)を元に正規乱数を発生させ、40個のベクトル風速を与えてPE法によるモデル計算を行い、Parkinの実測値のばらつきと比較した。音速プロファイルの詳細な情報は無いため、気温は100m当り0.6℃の逓減とし、風速の鉛直勾配は0.1mを基準とした対数則に従うと仮定した。地表面の音響インピーダンスはDelany-Bazleyの式(幹による修正モデル)より、単位厚さ流れ抵抗値 300×103 Pas/m2とした。

4.大気の乱れを考慮する方法

PE法による推計値が大幅に実測値とずれる、強い逆風条件などで生じる音響的な影領域(shadow

zone)について、大気の乱れ(turbulence)を考慮して予測精度を改善する手順を検討した。その方法としてGilbert等により検討された方法があるが、ここではそれを簡素化した手順で計算を試みる。すなわち、乱れを考慮するため、鉛直方向の音速プロファイルを高さ毎に定数項と確率項の和で表すこととし、定数項は気象観測データから対数則を仮定して算定される値、確率項は乱れの自己相関関数が鉛直方向でガウス分布に従う乱数として算定される値である。ガウス分布を定めるパラメータは、相関長L=1.1mと乱れの強さ<μ2>=0.5×10-6を使った。

5.計算結果

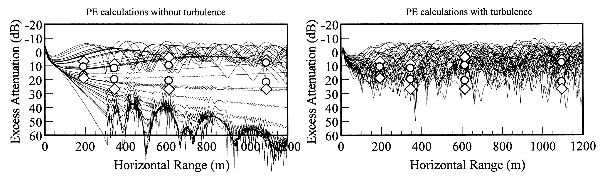

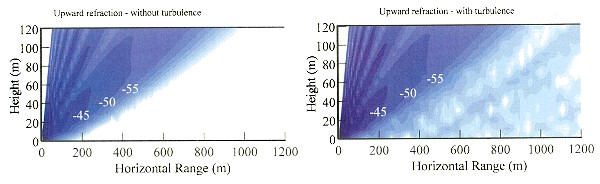

減衰量のばらつきの実測値との比較結果を、乱れを考慮しない計算結果とともにFig.2に示す。乱れを考慮しない場合、PE法の計算結果には逆風条件で実測値を大幅に下回るデータが見られるが、乱れを考慮した場合には計算と実測の対応が概ね良い。一例として強い逆風条件で乱れを考慮しない場合と考慮した場合の計算結果(500Hz)の断面コンターをFig.3に示す。乱れを考慮しない場合には音響的な影領域がはっきり現れているのに対して、乱れを考慮した場合にはその領域にもレベルの斑が生じている。

乱れの大きさ等の条件は大気の状態や音源、受音点の配置でも異なると考えられ、条件設定の簡易化が計算ツールとして実用化する際のひとつの課題である。

|

||

|

Fig.2

|

Comparison of excess attenuation calculated by PEM with measurements by Parkin for 500Hz. The marks (◇)indicate the maximum and minimum values of Parkin's 20 data, while the marks(○)indicate mean ±std values. PEM calculation was repeated 40 times by fluctuating the wind speed and indicate soulid lines. | |

|

|

||

|

||

|

Fig.3

|

Predicted attenation in dB for 500Hz under upward refraction(vector wind: -6.7m/s at 10m), referred to a level at 1m from the sound souce. The temperature condition is set at lapse(-0.6℃/100m) and the wind speed is assumed to satisfy a logarithmic profile of In(z/z0),where z0=0.1m. | |

-先頭に戻る-