|

No.24 |

1. ニュース発刊7年目を迎えて | 2. 平成元年を迎えて | 3. 航空機の音 (昭和初期―昭和43年) | 4. 耳栓 (Earplug) -耳塞ぎ餅の話し- | 5, チタン酸鉛系超音波材料の開発と超音波トランスデューサー | |||

| 6. 建築物の遮音性能測定機能をもった騒音計 NA-29 | ||||||||

理事長 五 十 嵐 寿 一

1. 昭和20年、終戦まで

航空機騒音は現在大きな社会問題になっているが、ここで航空機の音について筆者の記憶に残っていることや記録された文献等を参照して現在までの経過を辿ってみることにする。昭和の初期には軍用の複葉あるいは単葉の小型の飛行機が冬期は脚にスキーを装着し、水上ではフロートをつけて離着陸するのをみた記憶があるが、さて音がどのようであったか定かではない。昭和10年頃からは戦時体制に入ったこともあって、飛行機の発動機(当時はエンジンをこのように呼んでいた)の試運転が頻繁に行われるようになり、周辺の住民に被害を与えるということで、発動機工場には防音運転場(いわゆるテストセル)が設置されるようになった。筆者は昭和16年、学校を卒業すると航空研究所に就職したが、ここでも発動機の試運転や高速風洞があってすさまじい騒音を発生していたが、戦時中のこともあって近所に一升ビンを配って了解を求めたと聞いていた。研究所ではプロペラの回転音の測定が行われていたが、これは音の対策というよりむしろプロペラのよじり振動による異常音を検出し、フラッターによる破壊を防止する研究であった。また大きなラッパを2つ水平に並べ、集めた音をそれぞれ聴診器で両耳に導き、ラッパの方向を変えて飛行機の位置を検出する実験も行われていたということで、佐藤研究室にその試作機が残っていたが、実際に試験をしてみたことはない(この頃は飛行機の速度もせいぜい200〜300km/hであった)。日本音響学会誌にも昭和19年頃の記事として、英米で開発されたものを含めた空中聴音機の紹介がある(1)。このうち英国のものは、2個のダイナミックマイクロホンを左右に並べ、その出力の和と差をとって方向を決定していると記載してある。また第1図に示すように、遮蔽板を頭部に取り付けて双耳効果を利用した簡易聴音機が試作され、電源も真空管も必要としないと解説してある。しかし同時に電波探知機が開発されていることにも触れて、飛行機の速度が将来さらに早くなるとこれに代わるであろうとも述べられている。しかし、既にこれより先シンガポールにおいて英軍の電波レーダーを捕獲し、航空研究所に運ばれていたことを後になって聞いた覚えがある。昭和19年の後半から空襲警報が鳴ると、B-29の編隊が何時頭上に現れるかと耳を澄まして聞いていたが、1万メートルほどの高空を飛行するので低音の優勢な不気味な音としての記憶がある。また当時の敵味方の飛行機の爆音(当時の表現)についてその録音盤をつくり耳によって機種の判別を試みたこと、またそれぞれの爆音について周波数分析をおこなった結果も学会誌に紹介してある(2)。このような機種の判別のためには、子供の頃からの音感教育が必要であり、耳は科学戦の兵器であるという新聞記事が学会誌に転載されているのも面白い(3)(4)。

|

|

第1図 簡易聴音機 |

2. 戦後、ICAO騒音会議まで

終戦になって航空に関する研究が一切禁止になり、筆者が所属していた航空研究所は解散して理工学研究所に改編された。次に国内で飛行機の音が話題としてとりあげられたのは、昭和27,28年頃である。朝鮮動乱が勃発して米軍の大型輸送機が立川基地から、ジェット戦闘機が九州の板付基地から出動するようになり、周辺地域が航空騒音の被害を受ける結果となった。当時、住宅までは救済するだけの余裕はなかったが、とりあえず学校と病院について防音工事を実施することになった。これが飛行場周辺の騒音対策の最初である。筆者が測定に参加したのは、立川飛行場の南側の学校で、滑走路端から約500メートルにある校庭で記録された騒音レベルは100〜115ホンであった(この頃騒音レベルとしては、専らホンを使い、80ホン以上はC特性で読み取ることとしていた…当時騒音レベル測定方法の工業規格JES-現在のJIS-は審議の途中であった)。学校でさえ当時はまだ戦後の復興が進まず、教室の窓ガラスも破損したままのものが多かった。この時急遽実施された防音工事は室内をテックス等で吸音性にしただけのものと、木製の窓を二重にしたものの2種類であったが、試験をするにもガラス窓が足らないため他の教室のガラスの壊れていない古い窓枠を持ってきて測定をするという状態であった。屋根等も完全でなかったこともあって、室内吸音だけで約10デシベル、二重窓にして20〜23デシベルという遮音量が測定された(5)。これらの結果と飛行頻度及び騒音レベルの平均をもとに防音工事を施工する教室の遮音等級が決定されることになった。文部省も小中学校の防音工事を実施することになり、その依頼で基地周辺の学校を訪れ騒音の測定を行ったが、戦後老朽化した建物が騒音対策によって改修されることもあって、白治体にはなかなか好評であった。

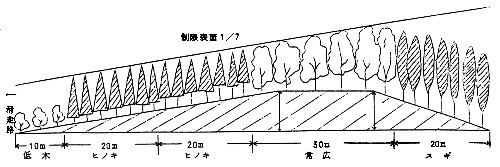

昭和31年になってはじめて航空の研究が再開できることになり、理工学研究所も元の航空研究所に戻ることになった。しかし10年間の空白があって文献も少なく、何から研究を始めようかという状態であった。当時ようやく外国から入ってくるようになった航空に関する文献の中には、ジェットエンジンを搭載した航空機の騒音に関するものがあり、すでに発生する騒音の軽減が大きな問題になっていた。戦後まもなく発表されたLighthillの論文(6)は、ジェット流によって発生する音について理論的に解明したもので、後にジェット騒音の低減に大きな寄与をすることになった。この論文も発表後5、6年経ってやっと手に入れることができ難解な理論をなんとか理解しようとした思い出がある。一方ジェット騒音の軽減対策として、地上運転の際使用するランアップサイレンサー(7)やジェットノズルの形状(8)について多くの論文が発表されたのもこの頃である。米国においては空港や軍用基地周辺における航空機騒音の被害についてもすでに調査が行われていた(9)。またK.D.Kryterは航空機騒音を評価するため新しい尺度として、Perceived Noise Levelを提案した(10)。Kryterがこの尺度を開発するために用いた航空機騒音のデータは、ジェット機では、B-707-01、707-22、707-09、707-15A、Comet、Caravelle、プロペラ機で、DC-7 Super Constellation等である。これらの航空機の音について周波数分析を行い、ラウドネスの代わりにさわがしさという概念を用いて航空機騒音に対する新しい尺度を構築したが、PNLを算出する手順としては、Stevensの提案したラウドネスを周波数分析の結果から求める方法を採用した。この尺度は米国はじめ各国の航空機製造会社にも採用されて、後にNNI(Noise and Number Index)、NEF(Noise Exposure Forecast)また航空機の騒音証明のためのEPNL(Effective PNL)等の評価量の基礎になっている。わが国にジェット機が登場したのは、羽田に昭和34年、大阪、福岡、千歳が昭和36年である。空港周辺における航空機騒音については、米国ではすでにCNR(Composite Noise Rating)が評価量として用いられていたが、昭和38年(1961)英国ロンドンのヒースロー空港周辺における調査報告で、飛行回数を考慮した評価尺度としてははじめてNNIが提案され、これを用いて社会調査が実施された(11)。その当時の航空機騒音対策に関する海外の状況については、科学朝日に概要の解説がある(12)。昭和39年にはオリンピックに向けて大阪空港にB滑走路が増設され、ジェット便が増加したため空港周辺地域からの苦情が相次ぎ、大阪市では騒音委員会を設置して、空港周辺の騒音調査と社会調査を実施した(11)(13)。これがわが国における騒音に関する大規模な社会調査の最初と思われる。この調査では航空機騒音の評価尺度として上述のNNIを用い、テレビ、ラジオの聴取妨害、会話妨害、さわがしさの程度について5〜6段階の心理尺度による調査を実施している。またNNIを算出するため騒音レベルにジェット機で13、プロペラ機で14の補正をしてPNLを求めている。一方関西においては、伊丹空港に代わる空港の建設が計画され、昭和40年にはまず淡路島が候補となった。島の中央部の高地を高さ350メートルの台地に造成して空港を建設する構想で、兵庫県の依頼により現地の調査を行い完成した時のB-707、DC-8についての騒音コンターを作成した記録が残っている。これが関西新空港計画の最初である。一方東京においても羽田空港に代わる新しい空港の建設計画が進められ、最初千葉県富里が候補に上がったが問題があって霞ヶ浦を埋め立てて建設する案が浮上し、ここについても茨城県の委託で概略の騒音コンターを作成した。ついでこの計画は現在の成田地区に変更になったが、将来の騒音問題に対処するため、滑走路に近い三里塚との間に防音林を設置する場合の設計と、その効果の予測について空港公団から音響学会に委託があり、学会では委員会を設けて審議を行うことにした。委員会では海外の空港における植林の例、森林の中の音の伝搬、風向、風速と音の伝搬の関係等の文献を調査し報告書をまとめた(14)(15)(16)。これは後に実施に移されて現存している。空港に近い樹林については、鳥類の棲息が予想されることからなるべく鳥が巣作りをしない樹木を選定するため、林学の専門家にも委員会に参加してもらった。防音林としては、約10メートルの築堤をした上に将来10メートル程度に成長する樹木を植樹することとした(15)。第2図は土盛と植林の概念図である。

|

|

第2図 防音台地と植林の概念図

|

この頃運輸省の中にあった航法に関する委員会で、ISOから提案されていた空港周辺における航空機騒音の測定と評価の文書(16)(17)について審議を行うことになり筆者も参加することになった。これが後にICAOにおける航空機騒音特別会議(1969)に出席するようになった契機である。ICAOの騒音会議の詳細とその後の航空機騒音問題については次号で述べることにする。

文 献

(1) 空中騒音:海軍技術研究所音響部

日本音響学会誌 第5輯第1号 p.32-35(1944)

(2) 敵機並びに陸軍現用機爆音集(音盤)について:小幡重一

日本音響学会誌 第5輯第6号 p.1-8(1944)

(3) 爆音と音感:小幡重一

日本音響学会誌 第5輯第3号 p.10(1944)

(4) 耳は科学戦の兵器:小幡重一 日本音響学会誌

第5輯第6号p.16(1944)

(5) 基地騒音と学校防音工事:五十嵐寿一

音響材料 Vol.2 No.1(1955)

(6) On Sound Generated Aerodynamically:

M.J.Lighthill

1. General Theory:Proc. Roy. Soc. A 211 p. 564-587(1951)

2. Turbulence as a Source of Sound:Proc. Roy. Soc. A 222 p. 1-32(1953)

(7) Aircraft Run-Up Silencing Design:R. D. Lemmerman

& R. B. Calloway

Noise Control Vol.2 No.1 p.10(1956)

(8) Noise Reduction Research at NACA:N. D. Sanders,

Noise Control Vol. 2 No.6 p.43(1956)

(9) Noise Exposure in Communities near Jet Airbases

A. C. Pietrasanta & K. N. Stevent Noise Control Vol. 4 No.2 p.29(1956)

(10) Scaling Human Reaction to Sound form Aircraft:K.

D. Kryter J. A. S. A. 31 p. 1415-1429(1959)

(11) Noise:Committee of the Problem of Noise (Wilson

Report)Her Majesty's Stationary Office, London (1963)

(12) ジェット機の騒音を防ぐには:五十嵐寿一 科学朝日 昭和39年8月 (1964)

(13) 大阪国際空港周辺の航空機騒音調査報告書 第1報 航空機騒音の測定 第2報 航空機騒音の影響

関西都市騒音対策委員会 昭和40年 (1965)

(14) 新東京国際空港、防音林音響研究報告: 日本音響学会 昭和42年 (1967)

(15) Sound Propagation in Homogenious Deciduous

and Evergreen Woods:T. F. Embleton J. A. S. A 35 p. 119-125 (1963)

(16) The Horizontal Propagation of Sound From

a Jet Engine:P. H. Parkin & W. E. Scholes. Jour. Sound & Vibration Vol.

1. p. 1-13 (1964) Vol. 2. p. 353-375 (1965)

(17) Draft ISO Recommendation No. 879 (Revised

Text):Procedure Aircraft Noise Around an Airport (1966)