2001/10 No.74 |

1. 騒音に関する社会調査の解釈 | 2. 蓄音機ピックアップ | 3. 音響式残量計の開発 | 4. 第13回ピエゾサロン | 5. LD励起個体レーザーを光源とする気中微粒子計 KC-22A |

名誉顧問 五 十 嵐 寿 一

はしがき

騒音が日常生活における問題として取り上げられて以来、その対策の必要性から多くの調査研究が行われてきた。しかし、騒音は不必要な音といわれるように、必要な音との区別については、個人がおかれた騒音以外の環境によっても左右されることが指摘されている。また、日常生活における騒音にも各種のものがあり、その影響としても、会話、睡眠及び日常の活動に対する障害と多岐にわたっている。従って個人の騒音に対する反応は人間の行動、周囲の環境にも左右されるので、長期にわたる経験、印象について統計的に考察する必要性から種々の社会調査が行われてきた。1978年、Schultzは各種の社会調査の結果を一定の方法で調整して、![]() とannoyance(うるささ)の反応尺度、Highly

Annoyedの関係として総合曲線(Synthesis curve)を提案1)し、これが現在においても社会調査の整理方法として広く参照されている。しかし、Highly

Annoyedとした反応の分布が得られたとき、対策をどのように実施するかを決定する必要がある。ここでは社会調査における結果の解釈及び対策への応用について考察する。

とannoyance(うるささ)の反応尺度、Highly

Annoyedの関係として総合曲線(Synthesis curve)を提案1)し、これが現在においても社会調査の整理方法として広く参照されている。しかし、Highly

Annoyedとした反応の分布が得られたとき、対策をどのように実施するかを決定する必要がある。ここでは社会調査における結果の解釈及び対策への応用について考察する。

Schultzの反応尺度

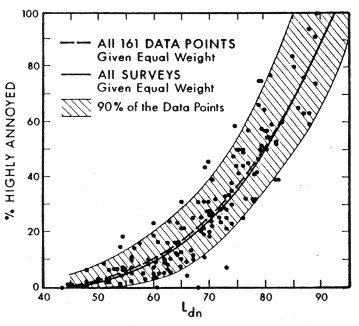

Schultzは各種の調査結果について、一定の変換基準を設定して、騒音指標をLdn、人間の反応については、annoyanceについての段階(Step)的にわけた尺度とし、Highly

Annoyedとしたstepを採用して、相互の関係を示す総合曲線を作成した(図参照)。うるささの尺度をHighly AnnoyedとしたことについてSchultzは、反応の変動をできるだけ少なくする方法であるとしている。尚、Highly

Annoyedとしては7step尺度のときは上位2stepで、尺度全体の27〜29%(2/7)になる。しかし、この総合曲線からどのような情報を得て、対策を実行するかが次の問題である。Schultzは、すでに実施された多くの調査のうち比較可能な11調査を選択し、これらの調査における161データポイントの統計的な平均曲線を求めているが、それらの90%が分布している範囲も斜線で示している。またデータの平均については三次曲線で近似しているので、この式から![]() で5dBおきの反応の%を計算すると表のようになる。

で5dBおきの反応の%を計算すると表のようになる。

|

|

図 Schultz's synthesis

curve(161 points)

|

| ; |

|

表 近似曲線から求めたLdn

5dBおきのH.A.の%

|

|

|

Highly Annoyedの平均を示す三次式: %H.A.= |

まず図及び表から種々の情報をえることができる。例えば![]() 65dBにおける反応の平均は15%であるが、161のデータポイントの90%はほぼ5〜30%に分布している。また

65dBにおける反応の平均は15%であるが、161のデータポイントの90%はほぼ5〜30%に分布している。また![]() 70dBに対する反応は平均24%で、その90%の分布は10〜40%である。尚、Ldnは夜間(22.00-07.00〕における騒音レベルに10dB加算した等価騒音レベルで、主として米国で使われているが、通常、

70dBに対する反応は平均24%で、その90%の分布は10〜40%である。尚、Ldnは夜間(22.00-07.00〕における騒音レベルに10dB加算した等価騒音レベルで、主として米国で使われているが、通常、![]() ≒

≒![]() +2dBと考えられている。

+2dBと考えられている。

一方上の表から、WHO(世界保健機構)やUSEPA(米国環境庁)が推奨している、環境における望ましい指針値はそれぞれHighly Annoyedの4.2%、1.26%になり、これは統計的分布の下端にあたることから、このような人は極めて少ないことを示しているに過ぎないが、望ましい騒音レベルであっても、数%の人は非常にうるさいという反応を示すことを表わしていて、騒音問題の複雑なことが分かる。

米国は、航空機騒音に関するFICAN(連邦省庁航空機騒音委員会)において、このSchultzの調査結果及び会話や睡眠に対する騒音の影響も考慮した上で![]() 65dBを航空機騒音に対する許容限度とし、それ以上の地域に対して防音工事等の騒音対策を実施することを勧告している。この委員会において、政策として

65dBを航空機騒音に対する許容限度とし、それ以上の地域に対して防音工事等の騒音対策を実施することを勧告している。この委員会において、政策として![]() 65dBを空港周辺の土地利用の指針とした理由として、

65dBを空港周辺の土地利用の指針とした理由として、![]() 65dB以下の地域では航空機騒音としての変動があって明確に指定することが困難なこと、またこのレベル以下については騒音による影響が未だ確立されていないこと等をあげている。米国ではその後航空以外の交通騒音及び都市開発等の分野においても、騒音に係る土地利用の目的から航空機に準じた措置を決定している。

65dB以下の地域では航空機騒音としての変動があって明確に指定することが困難なこと、またこのレベル以下については騒音による影響が未だ確立されていないこと等をあげている。米国ではその後航空以外の交通騒音及び都市開発等の分野においても、騒音に係る土地利用の目的から航空機に準じた措置を決定している。

反応尺度の統一

Schultzは各種の社会調査について、騒音指数と反応尺度を統一することを行って総合曲線を作成したが、異なった方法による調査を一定の騒音指数、反応尺度に変換する際には種々の誤差を生ずると考えられている。このような観点から現在ISOにおいて反応尺度を統一することについて審議が行われている。いま提案されている反応尺度は、電話による調査も考慮して、annoyanceとしては5stepとしているが、各stepの英語による表現は、Not

at all annoyed, A little, Moderately, Very, Extremely annoyedとなっている。今後の調査はこの提案に準じて統一して実施されるとしても、今まで実行された調査と比較する場合、過去には5stepとともに7stepやその他のstep数による調査も多く行われているので、step数の違いに対する変換も考慮する必要がある。この場合も一定の方式によって変換することが必要で、例えば5stepの場合は、4番目のstepと判断した被験者数の1/2を算出して、最上位に加算することによって尺度の30%とすることができ、7step尺度における2/7=0.29とほぼ対応することになる。また新しい5step尺度の場合、上位2stepをHighly

Annoyedとした場合、これは7step尺度の3/7stepにほぼ対応するので、統計的に反応曲線が5〜6dB左方、きびしい側に移動すると考えるべきであろう。但し、SchultzがSynthesis曲線を作成したときには、5step尺度の調査で4番目のstepがvery

annoyedとなっている場合には、4step以上をHighly Annoyedとして整理しているので、これらの点については将来の検討事項と考えられる。

社会調査の結果はその地域における住民の騒音に対する反応を示す重要な結果ではあるが、まずSchultzの結果と比較し、著しく結果が異なるときには、騒音以外の当該地域の状況や問題となっている騒音源とその地域の環境等の要因が影響しているものと考えられるので、騒音対策ばかりではなくこれらの要因に対する考慮も必要になる。

環境騒音改善の対策

環境騒音特に交通機関よって発生する騒音については、開発国における人口の15%が![]() 65dB以上、またほぼ50%が55dB以上の地域で生活していると言われている。

65dB以上、またほぼ50%が55dB以上の地域で生活していると言われている。

現在米国のEPAやWHOによって前者が![]() 55dB、後者が

55dB、後者が![]() 55dBあるいはそれ以下が望ましい環境として勧告されているが、目標値とはいえ、この指針値をすべての場合に適用することは、極めて厳しい状況といってよい。交通騒音に対する対策の最終目標を、WHO提案の指針値、

55dBあるいはそれ以下が望ましい環境として勧告されているが、目標値とはいえ、この指針値をすべての場合に適用することは、極めて厳しい状況といってよい。交通騒音に対する対策の最終目標を、WHO提案の指針値、![]() 55dBあるいはそれ以下としている例もあるが、実現可能と考えられる場合は別として、地域によっては到達不可能と思われる漠然とした目標を設定することより、音源とその地域のかかわり、あるいは地域特性等を勘案した実現可能で、実効性のある指針値(地域補正した)を考慮することも一つの方法であろう。この場合は望ましいというより、許容できる騒音環境の指針値といった方がよいのかもしれない。EUが発行しているGreen

Paperにも、WHOの指針値は静穏を要する病院等の地域が保持すべき環境指針値と位置づけている。

55dBあるいはそれ以下としている例もあるが、実現可能と考えられる場合は別として、地域によっては到達不可能と思われる漠然とした目標を設定することより、音源とその地域のかかわり、あるいは地域特性等を勘案した実現可能で、実効性のある指針値(地域補正した)を考慮することも一つの方法であろう。この場合は望ましいというより、許容できる騒音環境の指針値といった方がよいのかもしれない。EUが発行しているGreen

Paperにも、WHOの指針値は静穏を要する病院等の地域が保持すべき環境指針値と位置づけている。

現在最も必要なことは、Schultzの反応曲線を参考にして、反応の割合の多い高騒音地域から優先的に対策を実行することが求められているといってよい。この場合技術的、経済的に実現可能な年次計画を作成することが必要で、この計画は各国の事情によって決定されるものと考えられる。この場合計画の実行については厳重に監視してゆくことが必要である。

今後統一された方法により社会調査が実施されたとしても、過去多数行われた結果を総合してまとめられたSchultzの総合曲線が大幅に変更される可能性はほとんどないといってよい。Schultzは1978年に総合曲線を提案した後、1991年になってFidell等とともに、その後実施された15調査における292のデータポイントと、以前調査した161ポイントを加えた453データポイントの資料について統計処理をした結果、平均としては1頁の図の結果と大きな差はなかったとしている2)。しかし、その中のデータには偏差の大きいものも含まれていて、この図のようにデータの90%の範囲は明示していないが、この報告にある個々の調査結果からは平均からの変動がこの図よりさらに大きいことが推測できる。従って、今後調査方法が統一されたとしても、得られる結果には大きな変動があると思われるので、これから行われる社会調査については、Schultzの曲線を社会調査における標準的な評価結果と位置付け、個々に得られた調査については、Schultzの曲線からの乖離がどのような原因から生じ、それに対してどのような対策が必要なのかを検討することが将来の課題になるといっても過言ではない。

社会調査はいままで、特定騒音等の評価方法として音響専門家の研究対象であったが、これからはとかく社会調査の実施に消極的であったと思われる行政当局も、むしろ積極的に実施することを計画し、得られた結果から周辺住民の反応の程度や、いままで実施してきた対策の効果を確認することが必要であると考える。さらに、これらの情報を公開して周辺地域の理解を得ることが、今後の環境行政に求められているといってよい。

これらの騒音に係る社会調査については、国によって使用する言語が異なることによって判断基準が大きく相違することも考慮しなければならない。例えば、日本における騒音に対する反応を外国の結果と比較する場合、annoyanceとうるささとは必ずしも同義語ではない。日本ではうるささについて、音の大きさ、騒がしさとも同じように使われるが、annoyanceには悩まされる、邪魔になる(disturbed)として使われていて、騒がしい、音が大きい等の意味はあまり含まれていないようである。いずれ尺度が統一された上で内外の調査結果を比較して検討する必要のある問題である。

文 献

1.T.J.Schultz: Synthesis of social surveys on noise

annoyance

J.Acoust.Soc.Am.64(2) pp.377-405(1978)

2.S.Fidell, D.S.Barber and T.J.Schultz:Updating a dose-effect

relationship for the prevalence of annoyance due to general transportation

noise.

J.Acoust.Soc.Am.89(1)pp.221-233(1991)