|

1993/4

No.40 |

1. 環境騒音を測る | 2. デシベルの計算と等価騒音レベル | 3. 汽笛型純音発音器 | 4. 人工中耳 | 5. 聴覚障害児の聴覚の活用 |

―母と子の教室終了にあたって―

母と子の教室 室長 金 山 千 代 子

当研究所において、「母と子の教室」として進められてきた聴覚障害児に対する補聴教育研究は、二十数年にわたる数々の成果をもって、一応所期の目的を達成することができましたので、平成5年3月、研究所としての業務を終了することになりました。今回、この間における研究活動の概要について、教室の金山室長がまとめて報告することにいたします。

母と子の教室設立の経過は、研究所の50年史に詳しく紹介してありますが、昭和41年に渋谷区代々木の池田ビル内にあった補聴研究室の中に設置され、その後早稲田の「全国心身障害児福祉財団」ビルに移って今日に至りました。聴覚に障害を持つお子さんの教育は、聴覚を活用することが基本であるという観点から、補聴器を使って、できるだけ低年齢から教育を行うことを計画し、最初は幼児教室としてスタートいたしましたが、後に「母と子の教室」と名称を変えて運営してまいりました。教室の重要課題として進められた、難聴乳幼児の早期発見と聴力測定の方法、補聴器のフィッティングと補聴指導及び両親講座等は、聴覚障害児教育の方法として、画期的な研究成果であると確信いたしております。教室で指導を受けた児童の中には、普通小学校に入学できたばかりではなく、大学等の高等教育を受けて社会で活躍している例も多く、それらの成果は関連の学会誌や国際会議にも発表されて高い評価を得ているところであります。

教室は本年をもって終了いたしますが、過去20年の間、各種行事の開催や機関誌の発行などを通じてご協力いただいた「母と子の教室親の会」が、この度「新生親の会」を発足され、この事業を受け継いで運営する計画が進んでおります。「母と子の教室」で開発された独自の指導方法が、将来にわたって一人でも多くのお子様の教育に役立つことは、われわれの心から願うところであります。

最後に永年にわたって教室の運営に対し陰に陽にご支援いただいた、関係の諸先生、親の会の皆様、聴覚障害者教育福祉協会ならびにリオン株式会社には衷心より感謝申し上げます。

(理事長 五十嵐寿一)

1.はじめに

母と子の教室は、昭和41年より現在に至るまでの26年間、聴覚障害児の乳幼児期からの聴覚の活用を目指して実践研究を続けてきた。

平成4年4月までに母と子の教室が受付けた聴覚障害児の総数は3,372名で、早期教育開始年齢は生後6か月からである。最近では受付のほとんどが、2歳までに補聴器をつけ、早期教育を開始するようになったが、それらは近年の医学、教育、福祉といった面からの、それぞれの活動の充実によるものである。

その内、早期からの継続指導を実施した対象児は280名に達した。聴力分布は次のようである。

・51dB〜90dB 80名

・91dB〜110dB 139名

・110dB〜130dB 61名

以上の指導対象児280名には、次のような様々な教育コースを試みてきた。

A.教室の早期教育一貫後、普通校へ 78名

B.三歳までの早期教育後他の機関へ 151名

C.短期集中教育(軽・中等度難聴) 51名

今回、これらの対象児の実践研究を通して明らかになった聴覚活用の効果や、聴覚活用の条件、また早期教育の在り方について報告する。

2.聴覚活用の効果

今回、平成3年度の小学校一年生から、29歳に達した聴覚障害者本人とその両親に対して、就学後から現在に至る"教育と生活の実態"についてアンケートを実施し、次のような報告を得た。

回答者は、母と子の教室指導修了児の、Aコースの対象者を中心とし、B、Cコースを含めた105人の協力による。

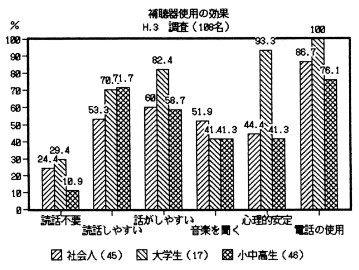

[1]補聴器の効果

聴覚障害児の残存聴力の活用には、補聴器の効果的な使用が必要である。本人たちが日常の生活の中で、どのようなことについて、補聴器使用の効果を認めているかを調べた。その報告の一部を図で紹介する。

|

|

図1 補聴器の効果

|

補聴器使用の効果に関する意見は、成人、大学生、高校生、中学生、小学生、それぞれの発達段階において異なる面が見られる。

電話の使用が可能であることについては、全員の75%以上が認めているが、その会話の成立には個人差があることが経験的に予想された。100dBを越えると、慣れない人との電話コミュニケーションは困難が多いが、中には130dBスケールアウトの聴力状態でありながら、両耳に補聴器をつけて電話アダプターを使用し、会話を成立させている者もいる。

大学生の15人が、"電話の使用""心理的安定""話しがしやすい"と言った項目で最もパーセンテージが高い。調査の対象人数が、他の群と比較しやや少ないこともあるが、この時期の彼等の発達課題に即した傾向とも考えられる。"読話(どくわ)しやすい"との項目は、いわゆる読唇法と言われる、聴覚障害者が用いる言葉の読み取り方法であるが、聴覚が併用されることによって、読み取りやすくなると言うことを意味している。中には補聴器を使っているときには、"読話(どくわ)"が不要であるという者もいる。

話しがしやすいという事は、自分の声を自分の耳で聞いて自己調整が可能であるということである。この音声の聴覚的フィードバックの成立によって、聴覚障害児の発語明瞭度が大きく進歩している事も事実である。

"音楽をきく"項目が50%近くに達したことは、従来の教育では不可能とされていた分野であるだけに、関係者としては極めて喜ばしいことと考える。

人間は聴覚的情操陶冶が可能な存在であり、聴覚による情緒的感動は、人間の心を耕し豊かさをもたらすものである。そうした経験による、彼等の喜びと感動の経験を期待したいものである。

しかし、この分野の教育は、聴覚障害児教育ではまだまだ、未開拓分野であることが残念である。

[2]高等教育の現状

平成4年4月現在、高校修了生65名のその後の進路を調査し、次のような結果を得た。

A.大学在学中および卒業生 32名(49.2%)

B.専門学校在学中および卒業生 23名(35.4%)

C.高校卒業後就職または家事 10名(15.4%)

A群の大学在学中または卒業生のなかには、言語習得期前(1歳前)からの聴覚障害と認められる、81dB以上の重度な障害を持つ者が16名(半数)となっている。C群の高校卒業後就職した者のほとんどは、昭和50年〜55年頃の高校修了生で、当時の社会事情を反映していると思われる。

A群の中には、大学院課程に進む者もあり、聴覚障害者の高等教育の可能性は、今回の結果でかなり立証されたと考える。専門学校に進んだケースの中にも、人間的にも専門分野における能力面にも、かなり優秀な能力を発揮する者が増えつつある。

しかし、こうした一般の学校における高等教育は、現実のろう学校の一貫教育の立場からは、学習能力や社会性などの面からはかなり困難とされており、"9歳レベルの壁"、と言う言葉が今も残っている。

また現在の学校教育現場の状況では、障害児に対する受入れが"いじめ"、などの問題もあり、必ずしも適切とは言えない事も多く憂慮される。その中で母と子の教室の修了生が、早期教育後、統合教育(一般の学校での交流教育)を中心に成長したことは、この教育状況では至難の出来事とも言われている。

しかし、これを成し遂げつつある条件の中には、一つには早期より聴覚の活用を重要視したことと、今一つは、乳幼児期からの教育の中心は、両親、特に母親と子供のコミュニケーションにあると着眼した<母親法>の構想を基本とした、早期教育の方針や目的にあると考えられるので、次にその概要について述べる。

3.聴覚活用の条件

[1]聴覚的入力の保障

聴覚障害児の聴覚の活用には、適切な音響入力の保障が必要である。それらは次のような観点によって考えられる。

(1) 言語音を中心とした補聴器のフィッティング

(2) 両耳補聴による効果

(3) 本人自身の声の自覚とフィードバック

(4) 常時適切な音響情報の獲得

(5) 快適な条件による補聴器の常用

(6) 環境騒音への配慮

[2]聴く心の育成

世に聞けども聴こえずという言葉がある。本人自身の聴く心なくしては、聴覚学習は成立しない。"聴く心"を育てるためには、次のような教育的配慮が必要である。

(1) 愛情と信頼関係による人間関係のなかで人の声を聴かせる。

(2) 子供のありのままを受け入れて心も耳も開く。

(3) 子供の知的好奇心を満足させる学習をすすめる。

(4) 自由で選択性のある学習を行う。

(5) 子供にとって応答性のある環境を準備する。

(6) 学習展開における子供の主体性を尊重する。

[3]聴く力の育成

聴覚がその可能性を最大に発揮するためには、あらゆる場面における本人の聴覚の使い方が、その聴く力を向上させていくものと考えられた。それは聴覚のみの働きによるものではなく、あらゆる感覚を用いての総合的学習が必要であった。その学習方法は、単なる音や聴覚だけの世界に止まるものではなく、それぞれの人としての発達課題と深く関わりながら、イメージの獲得や感覚の用い方を、本人自身が体験的に学習する必要性がある。その配慮は次のようである。

(1) 聴覚で自己発声を楽しませる。

(2) 聴覚的イメージを獲得させる。

(3) 聴覚的統合を目指す。

(4) 視覚シフトを越える学習を成立させる。

(5) 個に即した目標と方法を工夫する。

(6) 早期教育の開始と長期の継続をする。

<参考>平成4年文部省

「聴覚障害教育の手引―聴覚を活用する指導―」

4.母と子の教室の早期教育

[1]早期教育の方針

(1)両親の養育活動を援助し早期教育を行う。

母と子の教室では、聴覚障害児を育てる両親達が自信を持って子育てができるように、その養育活動を援助し早期教育の効果を期待している。その考え方を表に示した<母親法>とし、早期教育の核になるものと考えている。<母親法>の構想は、養育の基本方針を三段階に分け、養育の<動機>があって<行為>が生まれ、その行為を充実する事によって期待する<結果>が生まれるものと考えている。その中心となる行為は<共感>から<

共存>、そして<共創>ヘと親と子の段階的努力を必要とし、親子の自己実現を期待している。

この構想による両親への援助は、親自身が聴覚障害児の早期教育に主体性をもって関わる事を目指している。両親自身が心から納得し、積極的に子育てに関わる事ができるような方法が早期教育の効果を上げ、親自身の障害受容を遂げさせると考えている。そしてこの活動には、専門家のみでなく同じ障害児を持つ親たちの体験的な情報や励ましも必要である。母と子の教室では親の会と一体化し、この<母親法>の実現に努力してきた。

|

表1 母親法の構想

|

|

(2)一人一人の個性や特質を尊重する。

人間の発達には人としての共通な筋道はあっても、一人一人それぞれの個人的な特質や個性を持っている。個としての特質を認めながら人間の可能性を信じ、<比べず、焦らず、諦めず>の姿勢で、ゆとりを持って見守り接していくことが大切である。

(3)家庭、地域、学校、社会との交流による教育効果を期待する。

聴覚障害児のインテグレーションの困難は、すでにその家庭の中からあり、親や兄弟であってもその障害へのとまどいがある。その地域の人々、幼稚園、学校、そして社会にいたる様々な場面で解決すべき問題は多い。これには早期から長期に渡る様々な対策が必要である。

[2]早期教育の目的

(1)子供の障害にとらわれず、心身の発達すべてに目を注ぎ、その可能性を期待する。

聴覚障害があっても、子供は皆それぞれ他の人には持っていない、人間としての可能性を持っている。しかし、障害ばかりにとらわれていると、かえって子供が本来持っている大切な何かを見失うことも多い。教育においては、一方的に教える前に子供のメッセージを落とさずに受け止めることが大切である。

(2)人との共感・共存・共創の体験に即したコミュニケーションを活発に行う中で、人の心を育て、言葉を育てる。

言葉は人とのコミュニケーションのなかで、人の心を理解する行為と共に育てることが、生きた言葉を育てることができると思われる。それは共感・共存の母と子の出会いの中で育てられることが望ましい。特に3歳頃までの母親とのコミュニケーションにおける、子供の言語獲得の主体的行為が重要であると考えている。

(3)豊かなコミュニケーション能力と共に、聴覚を最大に活用する。

手指サインや文字、読話(どくわ)などの視覚的手段は、聴覚障害者にとって分かりやすく、また学びやすいコミュニケーション手段といえる。しかし、どの手段もそれだけが単独で用いられた場合には、ある限られた情報を伝えるにすぎない。従って聴覚障害者はあらゆる場面に対応できるように、豊かなコミュニケーション手段をもつことが必要と考える。障害のある聴覚も、それぞれの状況に即して最大限に発揮出来るようにする。

(4)子供の主体性や自己学習の意欲と態度を育てる。

とかく障害を持つ人には、周囲の人間が本人を受け身にした形で、その発達を助けようとしがちである。本人自身の興味や関心を尊重し、自ら学び、自らの課題を解決しようとする姿勢を育てることが、子供の主体的生き方や自己学習の態度を育てるものと考える。