|

1993/4

No.40 |

1. 環境騒音を測る | 2. デシベルの計算と等価騒音レベル | 3. 汽笛型純音発音器 | 4. 人工中耳 | 5. 聴覚障害児の聴覚の活用 |

「環境」とは何だろうか。いささか陳腐な手段だが、辞書を引いてみると広辞苑では次のようになっている。

(1)めぐり囲む区域、

(2)四囲の外界。周囲の事物。特に、人間または生物をとりまき、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。自然的環境と社会的環境がある。

今日、環境として取り沙汰される周囲の事物や状況は地球的規模にまで広がりを見せているが、大事なことは環境は人間や生物をとりまくだけではなく相互に影響を及ぼし及ぼされるものだということである。生活環境は人間の日常生活をとりまく事物や周囲の状況を指すが、人は皆互いに影響を及ぼし合うものである。ちなみに、自然環境といえば動植物や人間をとりまく外界としての山や川、海、大気等の自然を意味するが、自然を汚すと間違いなくつけが返ってくる。測定環境といえば何かを測る際に影響を及ぼす周囲の状況や事物を指すが、測ることがまた対象を含めて環境に作用を及ぼすこともある。なお、音環境という表現を見かけるが、沢山ある要因のうち音に着目して環境を考えるという意味であろう。

さて、環境騒音についてはどう考えればよいだろうか。環境を構成する事物は音を発生し、それが人間の生活に影響を及ぼす。音は環境が示す作用とも言えるし、音を環境要因の一つと見ることもできる。音の及ぼす作用は様々で、近頃流行りのサウンドアメニティや環境音楽といえばいい音を聴いて快適な気分になる感じがするが、環境騒音といえば車や鉄道、航空機等の交通に伴う音、工業や商業、日常生活に伴う音など人間の全ての活動によって発生し、人間の生活そのものに悪い影響を及ぼす音の集まりという感じがする。環境騒音を発生するのも影響を受けるのも人間であり、社会と個人或いは個人と個人が相互に関係し、影響を及ぼし合うものとして理解されるべきであろう。一般に騒音源が社会的で公共性の強い場合に環境騒音と呼ばれ、個人的な度合が強い時は生活騒音や近隣騒音と呼ばれるようだ。いずれにしても、環境騒音の問題を解決するには、騒音の被害だけを強調するのではなく、互いに影響し合うものとしてバランス良く調整し、制御していくことが必要なのではないか。

過日、連合赤軍浅間山荘事件の最高裁判決があったが、それを機に「テレビ局が半日も現場生中継を続けた」という前代未聞の事件の顛末を振り返り、長時間生放送の意義を論じる番組があった。その日、事件の決着がつくまでカメラとマイクが延々と現場を捉え続け、迫力ある生の画像と音を時々刻々と提供した。そして、普通ならニュースで出来事を知るだけの視聴者もあたかも現場にいるかのように事件の真相に迫ることができた。しかし、普通、人が自分の目と耳で確かめられる事実は限られたものであり、それだけで事件の全貌や真実を知ることは難しい。それができたのは、その日に人質の解放作戦が実施されると予め分かり、通常は有り得ない生の画像や音を見られたからであるが、実はそれだけでなく、陰で多くの記者が走り回って集めた膨大な情報が整理されて一緒に伝えられたからであり、視聴者はまるで劇を観賞するように筋道立てて出来事を眺めることができたのである。事実は、幾ら多く集められても即座に得られたとしても、直ちに物事の真相や本質に至るとは限らない。ものの見方は一通りではないし、真実も一つと限らない。

環境騒音を測定する場合も似た問題があるのではないだろうか。ある場所に測定器を置いて騒音を観測する。人がついて騒音計とレベルレコーダで測ることもあれば自動監視装置で無人で観測する場合もあろう。測定器やデータの読み取りが信頼できるものであれば、得られた測定値はその場所で観測された騒音レベルとして一つの事実であることに疑いはない。だが、それが直ちにその場所の環境騒音を代表すると判断して良いのだろうか。否、観測される騒音は時間的に変動するかも知れないし、季節とともに変化していくかも知れない。さらに言えば、測定した場所が特殊で周辺地域の環境とは条件が異なるかも知れない。測定値は事実であっても無条件で測定の目的に叶う真実を伝えるとは限らないのだ。以下、話を環境騒音の測定場所、特にマイクロホンの位置と高さの問題に絞り、いかにあるべきか考えてみる。

まず、幾つかの資料に基づいてマイクロホンの位置と高さの記述がどうなっているか調べてみた。

「騒音に係る環境基準について(1971)」は「公害対策基本法に基づいて生活環境を保全し人の健康を保護するために騒音に係る環境上の条件を定めた」ものである。騒音の測定場所は地域の騒音を代表すると思われる地点または騒音問題を生じ易い地点を選ぶこととなっており、特に道路に面する地域では建物から道路側に1m離れたところか道路端で測るとされているが、マイクロホンの高さに関する記述はない。測定方法は日本工業規格JIS Z 8731(1983)に定める騒音レベル測定方法によることとなっており、これを見ると、屋外で環境騒音を測定する場合には建物などの反射物からなるべく3.5m以上離れ、地面から1.2〜1.5mの高さにマイクロホンを置くことになっている。建物への影響を調べる場合は外壁から1〜2m離れ、窓の外については1m離れた点となっている。

「航空機騒音に係る環境基準について(1973)」では、測定は地域の航空機騒音を代表すると認められる地点で行なうことと記述するだけで、暗騒音の低い場所を選ぶよう求めてはいるが、地面からのマイクロホンの高さや地面に関する記述はない。これを補うため「航空機騒音監視測定マニュアル(1988)」が作られた。その中では測定場所は屋外の平坦な場所か建物の屋上に運ぶこと、設置面以外に影響するものがないこと、マイクロホンの高さは設置面から1.2〜1.5mにすることが記されている。 設置面は踏み固められた地面や舗装面が推奨されている。草地などは植生の状況や降雨によって音の反射が大きく変化するからである。

「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(1975)」も測定場所の選定の仕方は同様だが、一般環境(道路)や航空機騒音の場合と異なり、マイクロホンは原則として地上1.2mの高さに置くことと明記されている。

次に、環境騒音に関する国際規格ISO 1996を見ると、基本の測定位置は人が受音する際の耳の高さとして地面から1.2〜1.5mにすると書いてあるが、建物が密集する地域では3〜11mの高さにすることが推奨されている。マイクロホンを高くすると地面や塀の影響が少なくなり、測定の再現性が良くなるが、地面付近よりも騒音レベルは高くなると書いてある。これはこの規格が測定対象として道路騒音を想定しているからだろう。

以上、環境基準等における測定場所の記述を見たが、マイクロホンの場所は原則として屋外の平坦なところで地面から1.2〜1.5mの高さとなっている。人間が騒音を聞く高さで評価することが前提になっているからだろう。

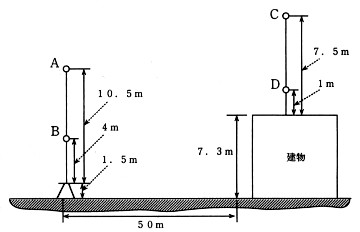

しかし、環境は刻々と変化するものであり、長期間の平均で騒音の状況を評価するのが普通である。それには連続測定が必要であり、無人で稼動する自動監視装置を利用せざるを得ない。そうなると、装置の安全を考慮し、局所的な騒音の影響を避けるためにマイクロホンを置く場所は地上付近を避けることになる。筆者はこれまでに幾つかの空港の騒音自動監視システムの設計に関わってきたが、この理由からマイクロホンの場所は原則として設置面から4〜5mの高さとしている。建物の屋上などで安全に支障のない場合は低くすることも可能だが、測定条件を揃える意味でなるべく同じ高さにしている。この考え方と比べる意味で、外国の航空機騒音の自動監視に関する記述はどうなっているか調べてみた。米国自動車工業会の航空宇宙関連推奨手順「空港周辺の航空機騒音の監視SAE ARP 4721」ではマイクロホンの高さを地面から少なくとも6m以上とすること、建物がある場合は近隣の屋根から3m以上にすること、音場を乱すものがマイクロホンから3m以内にはないこととなっている。「住居地域での航空機騒音の測定と家屋の遮音に関する北欧規格NORDTEST ACOU 074 & 075」を見ると、地面以外に影響を及ぼす反射物がない場合はマイクロホンを地上10mに置くと定めている。建物で条件を満たせない場合にはマイクロホンを建物表面に埋め込む方法を推奨している。なお、騒音状況を把握するための通常の測定では地上1.5mにマイクロホンを置くとなっている。

騒音の監視は騒音の発生から受音に至る間での種々の要因による騒音レベル変化を監視することが目的だが、受音点の条件による騒音レベル変化については考え方が分かれる。一つは、人が生活する環境では周辺の状況が様々に変化し、その影響が含まれた騒音を聞くのだから監視も同じ状況下で行なうべきだという考え方である。これからするとマイクロホンを置く場所は人の耳の高さ、地上1.2〜1.5mにするという条件が出てくる。今一つの考え方は、騒音観測に影響を及ぼす受音点の周辺条件を揃えて種々の場所の観測結果を比較できるようにするというものである。この場合にはマイクロホンをなるべく地面や建物から離して置いて反射や回折の影響を減らし、自由音場に近付けるという条件が出てくる。その他にも固い地面に直にマイクロホンを置く方法も考えられるが、降雨降雪や保守の問題が残り、自動監視には適さない。どれくらい地面から高くするかは保守や校正の容易さに影響する。地上5m程度ならばスタンドをチルト構造にしてやれば比較的容易に作業できるが、それを越えるとスタンドを特別な構造にしない限り危険な作業になる。

|

|

図(a)

|

|

|

図(b)

|