|

1993/1

No.39 |

1. 十歳を迎えた[小林理研ニュース] | 2. 環境騒音問題の推移 | 3. バルクハウゼン式騒音計 | 4. 第14回国際音響学会議周辺 | 5. 超音波診断装置 UX-01 |

所 長 山 下 充 康

神社の境内などで骨董市が開かれることがある。毛布やござなどの上に並べられた様々な骨董品を見て歩いていると意外な掘り出し物に出会う。

十月の初旬。その日、たまたま通り掛かった神社の境内で骨董市が開かれていたので冷やかしがてらに立ち寄ってみた。十数軒の古物商が店を張っていたが、商品は瀬戸物や箱火鉢、人形や衣類、古切手、SPレコード盤、万年筆、時計、ガラス瓶等々、どれも骨董市で見慣れた品物ばかりで取り立てて珍しくもない。

ざっと眺めて通り抜けようとした時、一つの店の前でとんでもない物が目に飛び込んで棒立ちにさせられた。瀬戸物などのがらくたに埋もれて、いともぞんざいに置かれていた四角の革ケース、これが何と[バルクハウゼン式騒音計]だった。

バルクハウゼン式騒音計は古い書物で知ってはいた。当研究所にもそれが在ったとは聞いているが、どこを探しても行方が知れない。何とかして入手したい物の一つだったが、用途が限られている機器なのでこれが一般に出回るようなことはあるまいと、半ば諦めていた。

青空骨董市でこれを眼にした時には、いささか興奮気味で、鳥肌が立ったほどである。

こういう時、骨董屋の親父に対しては、喉から手が出るような素振りを見せるのは絶対に禁物である。

「この機械は何だろう?」などととぼけて尋ねた。

「さぁてな、昔の通信機かナンかだろうよ。」と親父。

「アンテナが無くなってるねえ。しかし形が面白い。」

「ベンキョウする。安くしとくよ、お客さん。」

「親父さん、これを幾らで売るつもりかね?」

かくして買い取った価格は、たとえ十倍の言い値でも購入したであろうような金額だった。

その店が機械類を専門に扱っているわけではないし、箱火鉢や古切手などのガラクタの一つでしかない。親父にしてみれば得体の知れない重い機械を持ち帰らずに済んだのだから、ほくほく顔であろう。こちらも親父に負けずにルンルン気分である。ドイツの電気工学者バルクハウゼンが「新式騒音計」の論文を発表したのが、ドイツで刊行されている応用物理学誌 [Zeitschrift fur technische Physik]の7巻(1926)である。

Von H.Barkhausen:

Ein neuer Schallmesser fur die Praxis.

Zeitschrift fur technische Physik Vol.7.(1926)

1926年は昭和元年、今から66年前である。いわゆる聞き取り方式の主観的測定方法による騒音レベル測定器で、機能的にはオーヂオメータと同様である。

昭和27年に刊行された日本音響学会編纂の[音響技術便覧]に「この装置は価格も安いし、小形軽量で騒音の大体の目安を得るには便利であるから今日もなお広く用いられている。」と記述されているから、ロングセラーの測定器であったらしい。今日の感覚では決して「小形軽量」とは言えないが、五十嵐先生は実際にこれを使用されたとのことで、電源に4.5ボルトの積層乾電池を使ったことや重くて持ち歩くのに往生させられたことなどを記憶されていて、大層懐かしがっておられる。

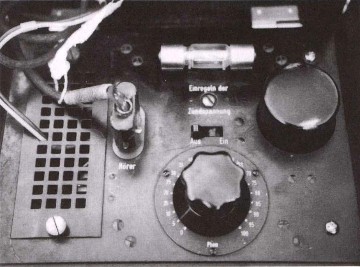

寸法は24cm×18cm×24 cm、重量は7kg強。金属製の本体は丁寧に縫製された頑丈な革ケースに納められていて、肩掛ベルトが付いている。上部の蓋を開くと、アッテネータやスイッチ、ネオン管、ブザーなどが配置された操作盤が現れる。操作部分にはドイツ語で説明が彫刻されている。外観を写真1に示した。

|

|

写真1 外観

|

蓋の裏側には耳に当てがい易いように木製の柄の付いた受話器が納められている。測定に際しては受話器を蓋から取り外し、付属のコネクターを操作盤のジャックに差し込んで使用する。

本体に貼付されている銘板から、これがドイツのシーメンス社で製作された製品であることが判る。

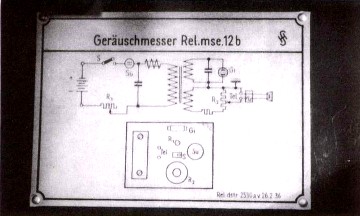

蓋の裏側の受話器の陰には結線図がプリントされたカードが貼られていて、これがいかにもドイツらしい几帳面さを感じさせる(写真2)。

|

|

写真2 結線図

|

上述の[音響技術便覧]にはバルクハウゼン式騒音計について以下のように記述されている。

「…(前略)ブザー及び変圧器によって一定電圧の約800サイクルの交流を発生せしめ、これを抵抗を通じて受話器に加える。測定に際しては受話器を測定者の片耳にあて、他の耳で外部の測ろうとする音を聞き乍ら抵抗を加減して丁度双方の耳の音が同一の大きさに感ずるようにして、その時の抵抗の値を求める。この抵抗のダイヤルには直接音の大きさの目盛がフォンで示されてある(古い製品では旧フォン、新しい製品では新フォン)。結線図に示すように本器に具備してあるネオンランプは、変圧器の二次側電圧を一定に保つためのものである。……(中略)本器による測定も熟練すれば±5フォンの正確度が得られる。測定時間は大体0.5〜1分で、従って連続音とかまたは繰り返している音でないと測定出来ない。また標準音に比べてあまりに性質の異なる音や、音色の異なる音は測定困難である。その他に測定者の好み、その人の耳の感度や特性も誤差の原因となり得ることは前述の如くである。……」

ここで新フォンと旧フォンが登場する。文献によれば、この当時、「騒音レベル」は統一されていなかった。 1936年のJ.A.S.A.(米国音響学会誌)に [American Tentative Standard for Sound Level Meter] が発表されている。この時点でA.S.A.では基準値の0デシベルに1000Hzの音圧を10−16Watt/cm2とすることを提唱したが、それまでは800Hzのバルクハウゼン式ホン、オージオメータの1024Hzのホンなどと幾つかの単位諸元が使用されていたようで、[A.S.A.デシベル]に対応させるための換算較正値が必要であったらしい。

バルクハウゼン式騒音計の操作盤に彫刻されている文字が[phon]であることは、興味深い。今日、しばしば[ホン]、[デシベル]、[phon(フォン)]の区別が正しく理解されずに誤解や混乱を招くことが少なくないが、この原因は1930年代以前に端を発しているようである。

ところで、せっかく手に入れたバルクハウゼン式騒音計である。内部の配線を慎重にチェックした上で4.5ボルトの電源を接続してみた。

長い期間使用されないままだったためか、800Hzの信号を発振するブザーが始めの内は円滑に作動しなかったが、鳴らし続けているうちに安定した発振になった。ネオン管が黄色の光を放ち、受話器からはピーッという800Hzの信号音が聞こえてきたときは大感激である。

等間隔に5phonピッチで0〜100phonの目盛りの付いたアッテネータを調整しながら騒音研究の大先輩達が耳にしたであろう音を楽しんだ。ちなみに、室内空調機のファンノイズを対象に実験したら、筆者の耳ではアッテネータの目盛りが40phonになった。今日の騒音計で測った騒音レベルは50dB。これを担いで常磐炭鉱で騒音測定をしたと懐かしがっておられる五十嵐先生の耳では驚いたことに50phon。さすが昔取った何とやらである。

どうしてこのような珍品が青空骨董市に並べられるに至ったのか、品物が品物だけに不思議としか言いようがない。茶色の革のケースは古びてかなりひび割れているが、本体には傷一つ無い。備品番号などが付けられた痕跡はどこにも見当たらないし、内部を覗いても新品同様である。さらに輸入手続きの名残であろうか、何やら意味ありげな番号の記された布製のタッグが丈夫な糸で本体に結び付けられたまま残されていた。この機械を輸入はしたものの、全く使われずに埋もれていたものと推測される。

たまたま通り掛かった骨董市で、しかもその日にたまたま倉庫から持ち出されて並べられた「昔の通信機かナンか」に出会ったことの幸運な巡り合わせを考えると、その偶然に驚くばかり。骨董市の開かれていたその神社に賽銭をはずんで、心から感謝の柏手を打ったことであった。忘れ得ぬ素晴らしい出会いの一つとなった。