1983/6 No.1 |

1. ニュース発刊にあたって | 3. 縮尺模型実験 | 4. 等価騒音レベルの測定について | 5. 作業環境における衝撃騒音の評価・計測方法について | |||||||

| 6. 米国環境庁(EPA)の騒音規制に関する政策変更について | |||||||||||

所 長 時 田 保 夫

はじめに

“低周波空気振動”という用語が最近使われています。これは、可聴音域よりも低い周波数の音波(Infrasound)と、可聴音域ではあるがおおよそ100Hz以下の音を包含し総称として用いている用語です。これらの音波の発生源としては、自然現象では地震、火山爆発、海の波、滝の流水落下などがありますが、人工的な発生源では工場機械、道路橋、高速鉄道トンネル、ダム、工事発破、航空機などが挙げられます。勿論、これらの発生源から出る音には、100Hz以上の音が含まれているのが普通で、計測や評価は騒音として対処しています。低周波空気振動によると考えられる苦情の多くは、窓や戸のガタつきで、地面振動による振動公害苦情の場合と類似の現象です。現在、騒音は騒音レベル、振動は振動レベルで計量して評価、規制などをすることになっていますが、いずれの場合も、評価値よりも小さな値に拘らず苦情を訴える例が出てきており、この問題にどう対処するかが一つの大きな課題となっております。

当研究所では昭和40年頃からこの課題に取組みはじめ、計測系の自主開発、現場現象の解明、対策手法の研究などを推進して来ましたが、評価が大きなネックになっていることに着目して、昭和55年に低周波音領域の実験に適する暴露実験室を建設し、着々と実験データを集積して来ております。今回は、この実験室の概要をご紹介します。

1. 暴露実験室の考え方

これまでに、内外のいくつかの研究機関で、この低周波領域の感覚、生理や作業性への影響の実験を行なって来ていましたが、多くは電話ボックスのような密閉箱で、複数人の同時実験が可能な設備は数える程しかありませんでした。これは、大きな空間にすると、大きな音圧を得ることが難しいばかりでなく、室のディメンションで決まる音響的な固有モードが室内に生じ、室内における音場の一様性が著しく悪くなる周波数領域があらわれるからです。また、実験は大音圧の場合ばかりではなく、閾値附近またはそれ以下のレベルにも及ぶので、外部への影響や外部からの影響の少ない環境で行なわれることが必要です。これらのことを勘案して、次のような目標で設計しました。

1) |

室内容積: |

複数人の同時実験ができる充分な空間 |

2) |

実験範囲: |

周波数範囲 2~100Hz、最大音圧 120dB |

3) |

音圧分布: |

実験空間で一様であること |

4) |

騒 音: |

外来音、空調音が実験に影響しないこと |

5) |

条件制御: |

コントロールが容易であること |

密閉箱内で、壁の一部がピストン運動して生ずる音圧![]() は、振動面積を

は、振動面積を![]() 、変位を

、変位を![]() 、容積を

、容積を![]() 、大気圧を

、大気圧を![]() 、

、![]() は比熱比(=1.4)とすれば、次式で示されます。

は比熱比(=1.4)とすれば、次式で示されます。

![]()

今、面積sのスピーカーをn個用いるとS=nsとなるので、音圧レベル(L)で表現すると次式となります。

![]()

ただし、![]() は基準音圧

は基準音圧 ![]()

スピーカーの変位![]() は、最大入力電流および機構で決定されるため、スピーカーの放射特性よりも、歪なく振動し得る範囲を調査し選定する必要があります。

は、最大入力電流および機構で決定されるため、スピーカーの放射特性よりも、歪なく振動し得る範囲を調査し選定する必要があります。

室内で一様な音圧が得られる周波数範囲は、室のディメンションで定まりますが、スピーカー配置と、音源種別の選定で、実験範囲を拡げられるよう配慮しました。

2. 実 験 室

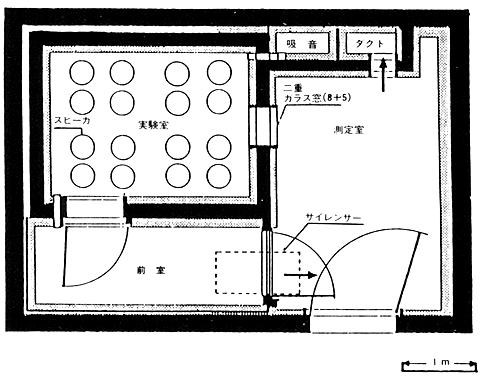

壁厚30㎝のコンクリート壁で作られた建屋(4×6m2、高さ5m)内に、壁体から離して重量コンクリートブロック砂詰の壁体を3.5m高さまで積上げ、内装空間2.1×2.8×2.2mの実験室にしました。天井面は30㎜合板を補強して取付け、30㎝スピーカーを16個均等配置しました。このスピーカー配置による同位相駆動は、室の固有モードを押えるのに効果がありました。壁面およびスノコ床下にはグラスウールを用いてあります。(図1)

|

この種の密閉型実験室においては、空調換気が重要ですが、これによる騒音は実験結果に影響をおよぼします。この実験室では、測定室との還流方式とし、ダクト入口の押込、および出口の吸引換気扇で空気を還流させて、必要換気量を確保し、かつ騒音は出入口に設置した消音ダクトおよびサイレンサーにより、100Hz以下では閾値以下になるよう設計してあります。

室内音場分布の一様性は、場所、周波数によって異なります。圧力場と考えられる20Hz以下では、空間的には一様となりますが、壁間が1/4波長の整数倍ではモードが生じます。

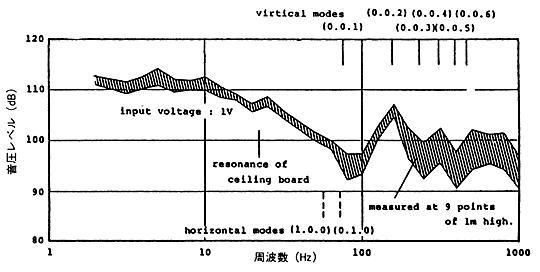

図2は、スピーカー入力電圧1Vの場合の、室内9ポイント(床高1m)の位置における音圧のバラツキを示すものです。図中で(,0,0,1)、(0,1,0)等で示してある縦線は、室の固有モードとして計算される周波数の位置を示すものですが、80Hz以下では±2dB以内で一様となっており、水平方向のモードは、スピーカーの天井面全面配置のため生じておりません。このため、純音実験で約100Hzまで、バンドノイズの実験では1,000Hzまでの一様分布音場で実験可能となっています。

|

さらに、周波数特性をコントロールすることも可能であり、実音を用いた実験も可能です。

3. 実 験

現在まで、被験者を用いた実験は数多く行なっており、結果の一部は既に音響学会、騒音制御工学会、その他国際学会の場においても発表しておりますが、次回からその内容も掲載していく予定にしています。