|

1988/10

No.22 |

1. 超音波の話 | 2. グルノーブルのC. S. T. B | 3. オルガンパイプとケーニッヒのレゾネータ | 4. 聴感実験による航空機騒音の評価 | 5. 発音・発語訓練装置の開発(その1) |

名誉研究員 能 本 乙 彦

1. 音波と超音波

超音波も音波の仲間であり、音響学の法則に従う点で変りはない。ただ周波数帯域が16KHz〜20KHzと広く、強さの上限も100w/![]() にも達するので、可聴音で現われなかった(または気づかれなかった)現象も現われ、その結果、音響学の法則そのものもやや異なる形をとることもあり得る。さらに、普通の音響学では主として気体(特に空気)中の音波が対象であるのに対し、超音波の対象は広く気体、液体、固体、高分子、液晶等に及ぶ。

にも達するので、可聴音で現われなかった(または気づかれなかった)現象も現われ、その結果、音響学の法則そのものもやや異なる形をとることもあり得る。さらに、普通の音響学では主として気体(特に空気)中の音波が対象であるのに対し、超音波の対象は広く気体、液体、固体、高分子、液晶等に及ぶ。

2. 弱い超音波

弱い超音波と物質の相互作用では、超音波の側が物質によって散乱、反射、吸収等の変化を受け、これによって物質の内部や境界を知る手がかりが得られるが、この場合、物質の内部にも何らかの周期的な構造変化が生じていて、それが吸収や伝搬速度に現われる。しかし、この変化は一過性で、物質の側に残留した変化は認められない。音波物性では、この速度や吸収の変化、周波数依存性等を通して物質の構造変化や変化の速度を知る。超音波計測、探傷、超音波診断などの応用では、物質の境界面や内部構造による超音波パルスの反射、時にはドップレル効果などが探知の手がかりとなる。

もともと物質中を伝搬する音波が物質の情報を伴ってくるのは当然である。むかしニュートンが出した空気中の音速度の式は、等温変化を仮定したために実験と合わなかったが、断熱変化を考えたラプラスの式は、今日でも気体の音速度の出発点となる。理想気体であれば、音速度Cは、

![]()

(![]() は圧力、

は圧力、![]() は密度、

は密度、![]() は分子量、

は分子量、![]() =は

=は![]() は等圧比熱

は等圧比熱![]() と等容比熱

と等容比熱![]() の比、

の比、![]() は絶対温度、

は絶対温度、![]() は普遍ガス定数)となる。

は普遍ガス定数)となる。

古典的な音波吸収の主原因は粘性(![]() )と熱伝導(

)と熱伝導(![]() )で、これによる吸収

)で、これによる吸収![]() (音圧の吸収係数)は普通の周波数

(音圧の吸収係数)は普通の周波数![]() では

では![]() に比例し、

に比例し、

![]()

となる。流体では普通の粘性![]() の他に体積粘性(

の他に体積粘性(![]() )があり、かつ粘性も体積粘性もそれぞれの緩和時間

)があり、かつ粘性も体積粘性もそれぞれの緩和時間![]() 、

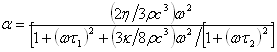

、![]() で緩和を示すので、粘性吸収は、

で緩和を示すので、粘性吸収は、

となり、音速度にも分散(周波数依存性)が現われる。

緩和というのは平衡状態の成立に有限な時間のかかる現象であって、例えば気体の熱緩和現象のひとつである分子振動緩和についていうと、音波の中で気体が圧縮されるとその部分の温度が上がるが、圧縮によってまず増加するのは気体分子の並進運動エネルギーであって、これが多数回の分子衝突を経てその一部が分子振動のエネルギーに変り、並進運動エネルギーと分子振動エネルギーの間に平衡が成立する。(分子振動というのは、例えば酸素O2では、2つのO原子の距離が変化する振動である。)いい換えれば、圧縮の瞬間には並進運動エネルギー(したがって圧力)で表わされる外部温度![]() と、分子振動エネルギーで表わされる振動温度

と、分子振動エネルギーで表わされる振動温度![]() vibが同一でなく、有限の温度差の下に自由度間で熱伝導が起り、エントロピーが増加して音の不可逆的吸収が起ると考えてもよい。

vibが同一でなく、有限の温度差の下に自由度間で熱伝導が起り、エントロピーが増加して音の不可逆的吸収が起ると考えてもよい。

気体でも液体でも特に大きいのは分子的吸収で、時に古典吸収の数百〜数千倍にもなる。気体の中で特に分子的吸収の大きいものは炭酸ガス(CO2)であり、また空気中の酸素(O2)は乾燥状態では可聴音の低いところ(数十Hz)に緩和極大(一波長についての吸収極大)がある。しかもこの極大の位置は微量の水蒸気(H2O)の存在によって高周波側に移動し、これが空気中の音波の温度、湿度、周波数による複雑な変化の原因となる。

液体でも海水の吸収は水中音響の立場からも重要であるが、主として海水中に微量に存在する硫酸マグネシウム(MgSO4)が水と結合して水和分子を作るときのイオン反応(100KHz)による。海水にはその他低周波(800Hz)にホウ酸(B(OH)3)の吸収が、中間の周波数(300KHz)にMgCO3の吸収がある。これに反して海水中に多量に含有される食塩(NaCl)は、NaやClの一価イオンが水の体積粘性の原因である会合構造を破壊するために、(僅かな)水の吸収を(さらに)減少させている。

水は単独分子の他に氷の構造に似た会合分子(数十〜数千個の分子からなるもの)を含み、これは氷が水より軽いのに似て、単独分子より軽く、一分子あたりの体積が大きい。音波による圧力が加わると、分子間の距離はすぐに縮み、瞬間圧縮率β∞となるが、会合分子の一部は徐々に壊れて単独分子となり、これによる体積の減少が緩和圧縮率βrを与える。全体の圧縮率はβ0=β∞+βrであり、64℃以下では温度の上昇による分子間距離の増加によるβ∞の増加よりも、会合分子の存在比の減少によるβrの減少が大きいために、圧縮率が温度の上昇に伴って減少し、64℃に極少を作る。音速度は逆に始めは温度上昇と共に増加し、![]() =74℃で極大となる。(普通の液体ではβrがないから、音速度は温度の上昇に伴い減少するが、これは気体とは逆である。)

=74℃で極大となる。(普通の液体ではβrがないから、音速度は温度の上昇に伴い減少するが、これは気体とは逆である。)

溶液になると溶質の影響で会合分子の一部が壊れ、βrが減少するから![]() は降下する。ただNH4Iなどは例外であるが、それはIイオンが水の会合構造を助長することによる。

は降下する。ただNH4Iなどは例外であるが、それはIイオンが水の会合構造を助長することによる。

結晶固体では結晶格子の不完全性(格子欠陥に基づく超音波吸収(内部摩擦)が大きく、特に転位の強制振動による吸収が有名である。グラナト・リュッケ理論(1936)は転位線を音響学の絃の振動に見立てている。

3. 強い超音波

強力超音波は物質に何らかの変化を与えることもできるが、その作用は多岐にわたる。今日強力超音波の応用とされるものは、工業化されているものから実験室段階のものまで何千あるかわからないが、これを開発改良するには、その作用機構を明らかにすることが出発点となる。強力超音波の作用は大別してキャビテーションによらない作用とキャビテーションによる作用がある。

キャビテーションによらない作用の原因には、超音波音場の中の一次的な変化量、粒子振幅![]() ,粒子速度

,粒子速度![]() (

(![]() は角周波数), 音圧振幅

は角周波数), 音圧振幅![]() (およびこれに伴う光の屈折率の変化)(

(およびこれに伴う光の屈折率の変化)(![]() は音響インピーダンス),

粒子加速度

は音響インピーダンス),

粒子加速度![]() ,周期的温度変化

,周期的温度変化![]() 等や、音圧の2乗に比例する二次の変化量、音の放射圧,

直進流・波形の鋸歯状化等がある。音の強さは

等や、音圧の2乗に比例する二次の変化量、音の放射圧,

直進流・波形の鋸歯状化等がある。音の強さは![]() は、

は、

![]()

であるから、たとえば粒子加速度の値は、

![]()

で、水中で500KHzに対し、1watt/![]() のとき

のとき

![]() で、重力の加速度の3万6千倍になる。

で、重力の加速度の3万6千倍になる。

音圧に比例する効果をミクロ効果、音圧の2乗に比例する効果をマクロ効果と呼んでおく。

空気中の煙のような気膠質に適当な周波数の超音波をあてると、小さな粒子は音波による粒子速度に伴った運動をし、大きな粒子はあまり動かないので、お互いの衝突の機会が増し、凝集沈澱する。これはミクロ凝集作用であり、水中でも微粉炭を凝集回収するのに使われる。電解質溶液に超音波をあてると、正負のイオンの(水和した)質量が異なるために、音波による振動の振幅が異なり、溶液中に周期的電位差を生ずる(Debye効果)が、これはミクロ分離作用による。クント管で軽い粒子が集まってクント縞のできる現象、音の放射圧計などでは音圧の2乗に比例するマクロ分離作用に基き、レーリー板で音の強さを測るときの回転力もマクロ配向作用である。レーリー板に似たものにアルミの粉(小円板)を液体に懸濁させた音響映像検出素子がある。(このときは復元力が熱運動だけであるので復元に時間がかかり、普通はバイアス音波を加えて映像を消去する。)

粒子速度の変化に伴う運動量の変化は衝撃的破壊力となり、超音波加工に応用される。この現象はキャビテーションに関係なく、逆にキャビテーションはこれを妨害する。液体の表面波のパラメータ励振が生じ、波頭が砕けて霧の生成や重粒子型エマルジョンの生成の原因となる。キャビテーションを媒介とした超音波の作用にもキャビテーション気泡の振動によるものと気泡の圧壊によるものがある。何れの場合にも主な原因は気泡の圧力上昇と温度上昇である。古くレーリーはキャビテーション気泡の圧壊の際に1000気圧、1000°Kのような高温高圧が発生することを予測していたが、今日実験的にも確かめられている。蒸留水に超音波をあてたときに生ずるパルス的発光は音響ルミネッセンスとして知られ、その出す光は10000°Kの黒体放射のスペクトルに相当する。(ルミノールのアルカリ性水溶液は、あまり暗くない室で肉眼でもよく見える強い音響化学ルミネッセンスを呈するが、これは化学作用による二次的発光で連続的な光である。)

超音波キャビテーションにより水溶液中に種々の化学反応を生じるが、基本となるのは水の分解であり、OHが生じ、さらにH2O2を生じる。溶存気体がなければ反応は生じないが、O2の存在は必要ではなく、稀ガス(Ne,

Ar, Kr, Xe)でも差支えない。空気が溶存すれば、空気中のN2によりHNO2(亜硝酸)やHNO3(硝酸)も生ずる。二次反応としてはKI溶液からのI2の析出、KMnO4溶液の退色等がある。いずれにしても反応は溶存気体イオンによるイオン反応とされ、超音波による(生物の)突然変異なども、α線による突然変異に似たイオン反応と考えられる。キャビテーション気泡の圧壊による超音波作用は、超音波の強さがある適当の値のとき(音圧振幅で3気圧程度)極大になるのが特徴で、それより強い音波では却って作用が減少する。高分子の解重合のような機械的作用もキャビテーションを必要とし、音圧による直接の破壊作用だけでは足りない。超音波洗浄、超音波半田付け等多くの応用が超音波キャビテーションに基づいている。