|

1988/7

No.21 |

1. 晴天のショックウェーブ | 2. 騒音環境基準の設定経過(その3) | 3. 補 聴 器 | 4. 人の反応を見る | 5. レーザー加速度計 |

小林理学研究所 所 長 山 下 充 康

リオン株式会社 技術管理部 梶 屋 猛

西ドイツの首都ボンに残されているべートーベンの生家は記念館として公開されている。飾り気のない小さな建物で、べートーベンの胸像がぽつんと置かれている屋根裏部屋の下の階には大作曲家をしのばせる楽器やら楽譜、書簡などが展示されている部屋がある。鍵盤の表面のすりへったピアノが観光客の人気を集めていたが、その部屋の隣に並べられている大小様々なラッパが私の興味をひいた。ラッパといってもそれらは楽器ではなくイヤホーンである。耳が病に冒された作曲家のために友人が色々な工夫をして音を聴き取るための道具を作ったとのことであるが、豆腐屋のラッパのようなものから道路工事現場で見かけるラバーコーンほどの大きさのものまでがずらりと並べられていて次第に進行した難聴との戦いの経過を物語っているのが印象的である。

ところで研究所の戸棚の奥からべートーベンの生家で目にしたのと兄弟分にあたるようなブリキ細工のラッパがころがり出て来た。(下図参照)

何時頃の物かは明らかでないが、今ならプラスティックを使いそうな部分にもブリキとエボナイトが使われているところから想像するとかなりの骨董品のようである。

|

挨を払って耳に当てがうとかなりの増幅効果がある。規格には適合しないから補聴器と言うわけにはいかないが、今日の補聴器のルーツであることは確かである。寸法が大きいのは邪魔くさいけれど、音質が極めて自然であることとノイズが全く無いことが嬉しい。首のような部分は多少長さを変えることが出来るようになっていてこれで共鳴周波数を調整したのであろう。中を覗いたりつついたりしていたら黄色に変色した一つまみの真綿が出てきた。先輩のどなたかが周波数特性の検討でもされた時の名残りだと思う。

真空管を使った補聴器の登場までの永い間、ラッパ型のイヤホーンは聴力損失を助けていたようである。真空管がトランジスタに変わりポケットに入れられる程の小型の補聴器が開発され、今では集積回路のおかげで耳の穴にすっぽりと収まるようなものまで商品化されている。

今回の骨董品はブリキのイヤホーンを糸口にして補聴器を取り上げた次第である。(山下) この1枚の木版刷(図1)は、多少色褪せているが江戸時代の補聴器の引札だそうで、補聴器の歴史を紐とく貴重な資料として当社に大切に保存されている。こんな貴重な資料がどうして発見されたのか不明であるが、入手の動機が判った。昭和47年12月30日発行の『医譚』に中野操博士によって紹介され、また昭和48年には耳鼻咽喉科展望の表紙として掲載されたのがきっかけとなり、補聴器の歴史に造詣の深いリオンの庄野元取締役が神戸市立南蛮美術館を訪れ、許可を得て入手したものである。兎も角、わが国最初の補聴器の文献(1813年)として紹介されていることから、この骨董品シリーズに登場願うことにした。

|

|

図1. 司馬江漢作の補聴器の引札

|

| ボイスの科学事典に載った図を参考にして製作し耳鏡と名付けた。(神戸市立南蛮博物館蔵) |

図の中では『眼鏡』に対比して『耳鏡』と呼んでいるが、この時代にこのようなものが単なる試作品や研究用としてではなく実用目的のために作られていたことは驚きである。ほぼ同時代で『北越雪譜』の著者鈴木牧之(1770〜1842)は50才で難聴になり、それ以来ホラ貝を愛用していたと云う記録があるが、こちらはなかなか注文に応じ切れなかったらしいことが書簡の一部に残されているという。

この引札に書いてある内容を判読すると以下のようである。『古しえ、オランダ人眼鏡をもたらし来たりて今に老人の眼をたすく。眼の内は水晶のごとき玉あり、また瞳といい薄きビイドロの如き膜のかかりて穴あり、その穴より物の映じて倒さまに移りそれよりして水晶膜に透きとおりて直と当たる。これ眼中のからくりなり。

耳は穴の内鼓膜と云える太鼓の如き物ありて音之れに響き其音螺旋の中を通り、神経其音を弁ず。』と目と耳を対比させながら夫々の構造について医学的な説明が行なわれている。司馬江漢は本来は画家であるが、地動説を我が国に最初に紹介した思想家としても著名であった。44才のとき前野良沢の門を叩き蘭学を学んだそうであるから引札に書いであるように医学に明るいのもうなずける。

続いて

『オランダ人ボイスと云える書中に図説あり、先生閲して、これを考え製す。耳の遠き者に用ゆ。耳の絶えて聞えざる者には益なし。眼鏡を盲人に用いるが如し。

東都芝神遷坐 司馬江漢 門人』

蘭学を学んでいたのでボイスの科学事典に接する機会が得られたのであろうが、その書をヒントにして補聴器を作ったとは、先生は相当器用な人であったのだろう。

ここで云う先生とは司馬江漢のことだが、中野博士によればこの引札を書いたのは先生自身だそうで、それをわざわざ門人としたところが、士農工商と云われた当時の人々の商に対する感情が偲ばれて面白い。

『常にたもとに入れて図の如くもち、口を耳の穴にさし入れ口には紙を巻いてよし。

ながき話、或は書などをよませて聞くには柄を差して用いる。』と主として携帯用に用いたが、長時間の使用には柄等を付けることを薦めるなど使用方法について事細かな説明があり仲々のアイディア・マンであったことが伺える。

『大音にて話する時には、音のみ聞へて訳を弁ぜず。小音にて話すべし。耳のよく通づる者之を掛けて聞くと遠方の音きこえ過ぎて反てあしく。』と、ここでは現在の補聴器のフィッティング技術と合い通じる適切な指導がなされていて、ものを作るだけではなく当時既にこのような知識が存在したことに敬服している。

CIDから出版された

HISTORIC DEVICES FOR HEARING

The CID-Goldstein Collection

には欧文での各種メカニカル補聴器について写真や当時のカタログ類が掲載されており、モデルに女性の登場が多いのが目につく。その中には研究所にあるラッパ状のものや、日本製と思える扇子を用い聞こえの改善を薦めている図もある(図2)。これらの製品について最近の技術を用いKEMARというマネキンに装着して計測した音響特性が掲載されている。

|

|

図2. 扇子状の補聴器の図

|

| 多分補聴器を使っていることが最も悟られにくい補聴器であろう。音の強さは扇子の開き具合で調節する。 |

これらの音響的な増幅度(疑似挿入利得)は約5〜30dB程度あり、軽度から中等度の難聴者には有効であったが、もっと高度の難聴者の使用は無理だったようである。高度難聴者は電気式補聴器が登場して初めて音の世界に接することが可能となった。

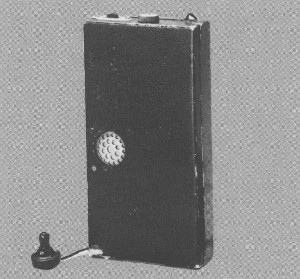

ミニチュア管と呼ばれる真空管を用いた国産第一号の電気式補聴器(図3)が出来たのは戦後も間もない1948年であった。食糧難であった当時の世相を反映してか、祝福されるべき第一号器に、誰云うともなく弁当箱という綽名が付けられた。補聴器が大きかったせいもあるが、当時大きくて喜ばれたのは弁当箱位であったのだろう。

|

|

図3. 国産第一号の電気式補聴器H-501型

|

|

『弁当箱』というニックネームで呼ばれ愛された 。

|

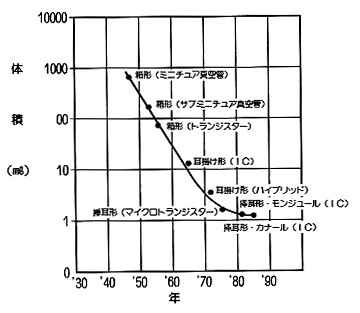

その後のエレクトロニクス技術の進歩は確実に補聴器のサイズを小型化へと押し進めて来た。図4はリオンで開発した補聴器とその体積の推移を示すものであるが、真空管がミニチュア管からサブミニチュア管へと小さくなり、そしてトランジスターからICへと能動素子が小さくなることによって補聴器も小さくなってきた。小型化へのスピードは10年で約1/10という速さである。

|

|

図4. リオンが開発した補聴器の体積の推移

|

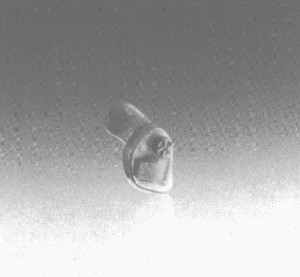

今日の補聴器(図5)は約1cm3程度まで小さくなり、外耳道のなかにすっぽりはいるサイズにまでなった。これ以上小型化すると、かえって使用上の取扱が困難となるので、小型化の方向としてはそろそろ限界にきていると云えよう。したがって今後は性能の向上のため内部の部品の小型化と高密度化の方向へ進むであろう。また音響的な性能についても難聴者個々の聴力に合わせて作るカスタム(注文)補聴器の時代となってきた。

|

|

図5. 現在の最新形カスタム補聴器HI-10型

体積は約1 |

この補聴器が100年後に、また何処かの誰かにより戸棚の片隅から発見され、100年前の当時が偲ばれるような事も起きるであろう。それを思うと楽しくなる。現在の補聴器が骨董品となるころに、果たしてどのような素晴らしい補聴器が登場するであろうか?そんな夢や期待をこめてこの稿を終る。(梶尾)