|

1998/1

No.59 |

1. 謹賀新年 | 2. 音の形と相 | 3. 高速移動体上の騒音発生源の同定 | 4. 携帯の美学 ポケット蓄音機 | 5. 積分型普通騒音計 NL-06 | 6. ISO NEWS |

理事長 山 下 充 康

本来の機能を損なわずに寸法を小さくして携帯に都合の良いように工夫された様々な道具や機械が開発されている。

辞書によれば携帯とは「携えて持つこと、身に付けて持つこと」とある。今では「携帯」と言えば「携帯型電話端末機」の代名詞になっているようであるが、古来、旅行用品や軍事関連の装備品をはじめ、多種多様な携帯用具が考案され、実用に供されてきた。

少年の頃に憧れたり宝物のように大切にした品々の幾つかを思い起こすと、万能ナイフやポケット顕微鏡と言った携帯用のコンパクトなアイテムが多かったように感じる。携帯ラジオはその中でも筆頭だった。子供向けのラジオ雑誌に弁当箱や石鹸箱を利用した小形ラジオの作り方を紹介した記事が掲載され、そのたびに製作を試みては失敗を繰り返したものだった。

道具にしろ機械にしろ日常的に存在している状態の形が矮小化され、「携帯」と言う特質が付加されると、本来の機能が多少損なわれたとしても、そこに言い知れぬ魅力が生じるから不思議である。

携帯電話、携帯ラジオ、ポケットベル、ポケットコンピュータ(ポケコン)、懐中電灯、懐中時計など、携帯○○、ポケット○○、懐中○○などと呼ばれる品々を数え上げると相当数になる。(「携帯」・「懐中」・「ポケット」・「ポータブル」・・・。どうして「携帯時計」、「懐中電話」と言わないのか、用語としての使われ方が混沌としているのも興味深いところである。)

これまでにこのシリーズに登場した骨董品の中にも携帯性に重きを置いた機器が少なくない。例えば「水鉄砲型の周波数分析器(1988/4、No.20)」、「補聴器(1988/7、No.21)」、「騒音計(1989/1、No.23)」、「ポータブル蓄音機(1989/7、No.25」、「計算機械(1996/4、No.52)」、「夜警用警報器(1996/10、No.53)」等々で、どれも実用性が重視され、それら個々の品々に見られる携帯性を実現した工夫と構造には驚嘆させられたものである。

今回は携帯用の蓄音機を紹介させていただこうと思う。ポータブル蓄音機についてはすでに前掲の記事で触れてはいるが、ここで紹介するのは究極的にコンパクトに作られた「携帯用の蓄音機」である。

|

|

|

|

図 1

|

||

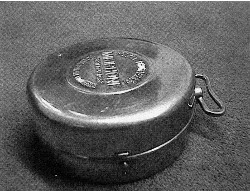

| 左: 携帯型蓄音機の外観。直径12cm、厚さ5cmの真鍮製、クローム鍍金されている。上蓋に「POCKET PHONOGRAPH MIKIPOHONE」と彫刻されている。 |

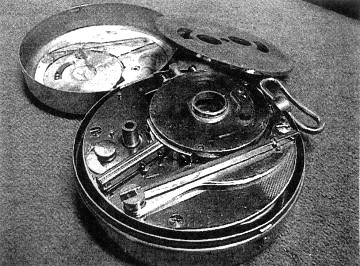

右: ケースの蓋を開いた状態。小さなターンテーブルと蓄音機の各部分が収納されている。

|

|

図1は直径120mm、厚さ50mmのクローム鍍金された金属のケース。側面にゼンマイを巻き上げる捩子が付いているので一時代前の目覚し時計を想像させる形状である。これが携帯蓄音機であると言われても俄かには理解できないのではあるまいか。小さなボタンを押すと平たい円筒ケースが上下に割れて図2のような内部構造が出現する。

|

| 図 2 ターンテーブルをとりはずすと「サウンドボックス」、「アームロッド」、レコード盤の中心をとめる「ピン」が現れる。各部品は移動中にガタつかないように所定の位置に固定されている。 |

サウンドボックスとそれを支えるアームロッド、小さなターンテーブルとレコード盤の中心を固定するためのピン、それらの部品が円形の限られた空間の中に整然と納められている。手にするとズシリと重い。

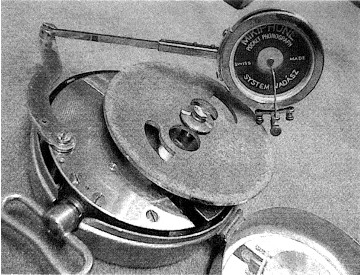

図3はこれを組み立てた状況で、ターンテーブルにレコード盤をセットすれば立派に蓄音機として作動する。

|

| 図 3 アームにサウンドボックスを取り付けて、ターンテーブルを所定の位置にセットした状態。サウンドボックスの振動板の背面に上蓋の文字と同じ[MIKIPHONE]と[SWISS MADE]の表示がプリントされている。 |

本体の内部は大方の空間を回転子式のスピード安定装置とゼンマイが占めている。ゼンマイは幅広の強力なもので、巻き上げるためには見た目よりも強い力が要る。これをある古道具屋で手に入れた際、実はゼンマイの逆転止めの部分が破損していて、巻き上げができない状態だった。

時計でも玩具でも、捩子でゼンマイを巻上げるには逆転止めの機構が不可欠である。巻き上げたゼンマイの戻ろうとする力を抑えるために歯車とラチェットを組み合わせてキリキリと捩子を巻く機構が一般的であるが、この蓄音機にはそれが見当たらない。機械いじりが好きな知人が居て、内部を色々と観察したりひねくり回したりしていたが、その結果、逆転防止の見事な工夫が施されていることが判明した。

狭い空間しかゆるされていないのでゼンマイを巻き上げる際の逆転を止めるのに歯車やラチェットを使うことはできない。時計のように弱い力ならば小さな歯車機構で対応できるが、レコード盤を回すための動力を生むゼンマイの力は強い。

内部から一本の折れた蔓バネが発見された(図4)。この蔓バネは藤蔓のようにゼンマイの動力軸に絡み付いていたらしい。軸が順方向に回転しようとする際には蔓がゆるみ、軸が反対回転をしようとすると蔓が軸を締めつけ、摩擦によって回転を抑制する、という機構である。軸の直径よりも微かに小さな径の蔓バネであることが判ったので、金属工場に目的に適った蔓バネを製作してもらった。

|

| 図 4 逆転防止の蔓バネ。入手時には破損していたが、残骸の破片を元にし、復元した動力シャフトに巻き付いて蔓バネが締めつける向きの回転を阻止する。 |

捩子を巻く際にキリキリと音をたてないので、頼りないと感じるほどに滑らかな手応えである。しかも逆転防止機能はどの瞬間にも作動して、ゼンマイを確実に巻き上げることができる。

コンパクトにまとめあげられた全体の構成もさることながら、ゼンマイの巻き上げ機構に見られる省空間の工夫には「携帯の美学」を感じさせられる次第である。

ちなみに、この製品はスイスの時計職人によるものである。

(リオン株式会社取締役 大矢正治氏にご協力いただきました。)