|

1997/10

No.58 |

1. 交通騒音対策の21世紀にむけての課題 | 2. Active 97, Inter-Noise 97 in Budapest参加報告 Active 97編 | 3. Active 97, Inter-Noise 97 in Budapest参加報告 Inter-Noise97編 | 4. 医薬用微粒子計 |

−EU及び米国における政策−

名誉顧問 五 十 嵐 寿 一

1.はじめに

国道43号線に関する最高裁判決以来、道路騒音に係る環境基準改訂の審議が進められている。

昭和40年代に騒音に係る環境基準が設定された頃は、急速な都市化に伴って騒音に対する苦情が顕在化した時代であったが、末だ騒音測定や騒音の評価に関する研究成果は不充分で、数少ない資料を参考にして環境基準の審議が進められた。それ以来20数年、世界的に騒音対策の重要性が認識されて、測定方法についてはISO(国際標準化機構)等によって、また評価方法についてはEPA(米国環境庁)、WHO(世界保健機関)始め数多くの報告が出版されている。欧州においては、EUの統合に関連して各種の騒音、特に国境を越えて問題の生ずる可能性のある交通騒音に関する規制と対策について審議が進められている。

日本においても環境基準が設定されて以来、基準値を目標にして対策が進められ、大きな効果をあげていることは認識する必要がある。しかし、道路交通騒音を例にとると、基準値に対して10dB以上超過している地域が末だに解消されていない。最近の調査によると、国によって若千の差はあるが、環境騒音の目標値とされているLAeq 55dB以上の騒音に暴露されている人口は全人口の半分にもあたり、欧州においてはLAeq 65dB以上の地域の人口の90%は道路交通騒音によると報告されている。日本においてもこのような調査が進められているが、恐らく欧米に比べて格段に改善されているとも考えられない。現在、早急に対策を行う必要のあるのはこのような地域で、これは環境基準の見直しに際して、同時に検討されるべき緊急の問題であると思われる。今後21世紀に向けての環境対策及び環境基準の改訂については、これら諸外国の多くの例を参考にして、技術的にもまた行政的にも効果のある方策の設定を行う必要があると思われる。

最近、EU(欧州連合)においては環境騒音の改善に関するGreen Paperを発表したが、その中で特に交通騒音に関係のある政策を中心にして述べてある。また、米国においては、1980年代、経済的な理由で騒音に対する政策は一時中断されていたが、最近環境騒音に関する各省庁の連絡委員会を中心にして、騒音対策の見直しが行われているので、主要な政策について紹介する。

2.EUのGreen Paper

概要:EUの関係国は、過去25年にわたり各種の騒音対策を実施した結果、所謂騒音の著しいBlack

Spotsは減少したが、交通量の増加、都市化、旅行の増加によって、Gray Zoneといわれる地域はむしろ増加傾向にあり、騒音対策の効果が帳消しになっている。行政的にも騒音は他の公害に比べ重要度として低くみられているが、生活の質と健康を保護するという観点から、国際的に軽減対策の重要性についての関心が高まっている。1993年EC委員会(Commission

of European Communities)は、健康や日常生活に支障のある騒音に対して、2000年までに達成すべき騒音限度(Noise limit)を設定することにした。それに引き続いて1996年の作業プログラムとしては、単に発生騒音と環境における騒音の限度を設定するだけではなく、騒音に関する情報、技術的な計画、経済的さらに教育的な方策を含むいくつかの行政的な対策をまとめ、このGreen

Paperを発行することにした。

2-1.EUにおける環境騒音の現状と対策

環境騒音の音源としてGreen Paperには、道路交通、鉄道、航空機、工場、土木建築工事、園芸機械等の戸外騒音を取り上げているが、ここではその中から交通騒音の現状と対策について述べる。

(1) 自動車騒音の現状と対策

欧州各国においては、交通量の増加にもかかわらず、これまでに実施された騒音対策によって、都市部における騒音のピークレベルに変化はないが、騒音の激しい時間帯が夜間にも及ぶ傾向にある。さらに2010年には、道路による貨物の輸送が現在のおよそ2倍(トン、キロメートル)になると予想され、車両数と走行距離の増加によって、郊外、田園地帯への騒音の浸透が避けられない。自動車による騒音を軽減するための方法としては、音源における低減、タイヤと道路面から発生する音の抑制、走行速度の低減、交通量の削減及び遮音壁の設置と家屋の防音等があるが、これらの政策を実行するためには、騒音の排出限度及び評価指針に基づいた許容基準の設定、運転の規制、土地利用、構造的な施策、経済的な方策のほかに研究開発等がある。

排出基準の規定:EUにおける自動車騒音の排出基準は、1970年から9回にわたって改訂された。しかし、最近車両の騒音対策の結果、速度50km以上ではタイヤが道路面と接触することによる騒音が主要な音源となってきた。排出基準は1970年以来、乗用車で8dB大型車で11dB減少したが、実際の道路交通における効果は1〜2dBにすぎない。この原因としては、当初設定された排出基準値が大きく、その後改訂されても古い車種の更新に時間のかかること、タイヤ騒音の影響で騒音低減の効果が充分に得られないことがあげられる。このほか、定期的に騒音を監視しない限り、新車に対する試験だけでは、年数の経過に伴って騒音レベルが増加することもある、車両の走行条件を反映していないという問題もある。

音源の運用方法に対する方策:騒音レベルの大きい車に対する使用の制限として、夜間における大型車の全面禁止と低騒音車に限って許可される場合があって、欧州の多くの国で実行されている。この方策における必要な条件として、

・ 国境を越えた国の法規や低騒音車の規定と矛盾しない法的な枠組み

・ 地域の特定と対象外の車両の区別

・ 規制の取締りの方法

・ 製造者と運転者との協力

(2) 航空機騒音

航空輸送の増加が2010年には現在の180%になると予想されているが、騒音証明された低騒音航空機の導入、夜間飛行の禁止、飛行ルートの選定等によって、航空機騒音による被害は1970年以来著しく軽減された。ヒースロー空港については、1975年と1989年を比較して60dB以上の騒音区域がほぼ半分になっている。1979年にスタートした航空機騒音に対するEUの規制は1995年から有効である。これは米国、日本と同様にICAO

Annex 16に沿うもので、騒音証明のない航空機は1995年から特例を除き運航が禁止され、さらにPhase2(騒音の大きい旧型機、現在の騒音証明はPhase3)の航空機は1995年から2002年の間に撤退することになっている。さらに将来、発着機数の増加による騒音を抑制するための新しい限度の設定と、低騒音機の導入及土地利用の促進等を考慮する必要がある。

(3) 鉄道騒音

鉄道騒音については、新設の場合にLAeqによって限度が設定されているが、夜間については睡眠に対する影響を考慮して別にLAmaxを用いて限度を設定している国もある。また、ドイツ、スイス等においては、鉄道騒音が沿線の人々に受け入れ易いとして、道路騒音等に比べて5dB程度のボーナスを加えたLr(Noise

rating level)を用いている。EUにおける交通政策としては、交通機関相互のバランスを考慮する必要がある。これは鉄道が現在より大きな役割を果たすべきであるということを意味している。しかし高速鉄道の拡張と貨物列車の運行については、騒音が障害になっている。鉄道は、EU各国相互間の運行ネットワークとしての考慮が必要で、メンバー国の間で共通な騒音の限度を設定する必要がある。貨物列車については、国際鉄道連盟が中期軽減目標を設定し、8〜10dBの低減は可能であるとしているが、これに要する多額の費用が問題である。委員会は技術的な方策とともに経済的な問題について長い間検討してきた。

2-2.騒音対策に要する費用の推定

騒音対策にかかる経済的な費用としては、

・ 音源対策の費用

・ 住宅等の防音工事の費用

・ 騒音対策による品物の市場価格の変化

等があるが、1993年に行われた調査によれば、騒音対策に要する費用は国によって違いがあり、GDPの0.2〜2%になると考えられ、EUの17ケ国の対策費用の推定は、年間約38billion ECUになる(ECU≒130円)。これはGDPの0.65%であるが、ここでは各国における購買力を考慮して修正を加えてある。さらに家屋の価値として1970年代には、騒音レベル55dB以上の地域で騒音が1dB増加するとその低下は0.3〜0.8%であったが、1980年代は1.0%になった。

1996年に設定した自動車騒音の排出基準達成に必要なコストは、乗用車で車両価格の3%、バスで2%、トラックで4%になると推定されている。これらの基準を更に2dB軽減することも可能であるが、乗用車で5%、バスで4%、貨物車で7%のコスト増と試算され、これに要するEU全体の年間費用は5〜6billion ECUになる。またこれと同時に車両重量の増加、燃費、CO2発生の増加等の問題もある。このような状況からEC委員会は、道路騒音を軽減するための各種の方策における、費用と効果に関する評価について、特に次の点に焦点をあてている。

・ 将来製造される車両に対する、新しい騒音排出基準設定の可能性

・ 騒音対策の費用として、現在の車両と燃料に対する税制について

・ ISO R 362の試験方法について、走行条件を考慮した改正及び使用過程車の定期試験の追加

・ 低騒音舗装の規格の制定について、CEN(EUの規格委員会)の活動を促進

航空機騒音に対する防音工事の費用については、各国における人件費と材料の価格の相違及び施工方法の違いもあって、アムステルダムでは、平均的なアパートメントの防音工事の費用が23650ECU、ボンでは6600ECU(3bedroom)、マンチェスターでは2300ECUである。

2-3.環境における騒音の評価

環境騒音の直接的な影響としてEC委員会は、WHO等の報告を参考にして、睡眠及び会話障害、うるささとしての心理・生理的影響を考慮することにし、2000年を目標にした行動計画として、次のような指針を定めた。

・ LAeq 65dB(A)以上の騒音暴露の地域をなくすること、またいかなる地域また時間においても85dB(A)を超過しないこと、

・ 55〜65dB(A)の騒音に暴露されている人口は現在以上増加しないこと

・ 静穏地区の騒音はWHO等が提案しているLAeq 55dB(A)を超えないこと

メンバー国における環境騒音政策の現状:現在いくつかのメンバー国は、WHOが提案している指針値を目標(target value)にして、新しい開発や計画段階における環境アセスメントを進めている。しかし、道路騒音については、この指針値は専ら新設の場合に適用され、既存の幹線道路については別の限度が指針として設定されている場合が多い。とくに地方や都市の道路については、特定の騒音限度を満足することが困難なので、限度の設定についてはその地方機関に委ねられていることもある。現在、既設道路の改善に取り組んでいる国もあるが、これに要する多額の資金が対策を困難にしている。

環境騒音の指針としての限度値は、日中と夜間に分けて設定されることが多い。また時間帯とは別に病院、学校、住宅地、商工業地域等については、騒音に対する影響の程度にも違いがあるので、10〜15dBの地域差を設けることが多い。メンバー国によって必ずしも一様ではないが、道路際の建物の近くで日中58〜62dB(A)、夜間48〜55dB(A)とし、新設と既設道路については、通常5〜10dBの差を設けている。

2-4.経済的方策の適用

OECDは1991年の報告で、道路騒音について経済的な誘導(incentives)を試みた例をあげてその有効性を示し、もっと活用することを進めている。航空機の場合は、経済的な方策として着陸料の一部が騒音対策の費用とされている。これは欧州が最初で、1970年代から次第に増加してきている。最近の調査によると、欧州における99の空港の内、29空港で実施しており、さらに27の空港が将来新しい静かな航空機を導入するためこの経済的方策の導入を計画している。また、オーストリアは1996年、道路使用税を導入したが、これは騒音とともに空気汚染も対象にしている。以前ドイツとオランダでは、低騒音の自動車の購入に対して経済的な特典を与えたが今は実行されていない。

2-5.EC委員会の役割り

EC委員会における作業プログラムの課題としては、責任をもって効果のある騒音対策を設定することである。騒音はローカルな問題であることが多いので、その計画と実行に対しては地域に責任はあるが、交通による騒音は広範囲にわたり、ローカル的な問題でない場合も多い。それゆえ、長い間国際的な組織がこの問題にかかわり、

騒音暴露による影響、環境を保護するために騒音の限度値の設定や騒音対策についての研究開発に携わってきた。いずれにしても環境対策については、これに従事する全ての関係者が互いに協力することが要求されているが、現在必ずしも効果的に機能していない。つまり騒音を低減するための多くの行動の間に充分連携がとれていないことである。地域レベルで行なわれる行動が、国及び他の地域機関との連携がないことから、全体的な騒音の状況に関する情報に欠けるために、対策の効果が認識されないこともある。従って、それぞれの音源に対して行なわれる様々な行動の効果をあげるためには、互いに連絡をとって現在の騒音政策について再評価をすることが必要である。一方、騒音対策の行動については、一般の人々にも情報を提供して協力を得ることが、もう一つの重要な点である。情報提供と教育はメンバー国における長期的な重要な課題である。また騒音対策に関する情報を交換することも地域の大きな役割で、これはメンバー国や地域機関が行動を起こすことに役立つであろう。

OECDの1990年の報告には、環境に関する記述として、大気のように直接人間に影響のある場合のデータに比べて、騒音についてのデータは不十分であると述べている。現状の情報が充分でなければ、規定された目標値に対してどれだけ進歩したかを知ることはできない。まして最も効果のある方法を選択して対策を進めることも、また目標とする限度値を強化すべきかどうかの判断も不可能である。騒音の改善に関するデータを比較かつ監視し、これを公開することは、短中期的な行動として非常に重要である。今回EC委員会が提案するDirective(行動計画)としては次の項目がある。

・ EC共通の騒音暴露指数の設定ここではLAeqとする。 これに基づく合理的な指針値の提案

・ 各種音源に対する共通の予測、測定の方法

・ メンバー国間で騒音暴露に関するデータの交換

・ メンバー国の権威ある機関による環境騒音のアセスメント等、騒音対策に関する情報の公開

委員会としては、騒音のマッピングが騒音のデータを一般に公開するためと計画の方策として、効果があり比較的費用のかからない方法であると信じている。このような地図は特定の地域における騒音暴露について、例えば異なった色を用いて5dB毎に示したものである。これによって緊急に対策の必要な地域や騒音の増加を抑制する静穏地区を区別することができる。

2-6.結論

EC委員会はこのGreen Paperによって、EU地域における騒音対策に対する新しい枠組みとして、実現可能な段階を追った(Step

by step)方策の概要を述べてきた。騒音問題は非常に複雑なので、騒音の軽減については、長期にわたる課題として取り組むことが必要である。しかし、この報告は騒音問題の最終的な解決策を提供しようとするものではなく、地域社会がメンバー国や地域機関と協力して実施することのできる、合理的かつ費用にみあった(Cost

effective)範囲の方策に的を絞ったものである。実際の行動としては、音源毎の限度値の設定、騒音の測定と監視、情報の交換及び一般への公開で、これらが重要な枠組みとなっている。特に対策によって改善された情報を提供することによって、その地域の人々は実際の進展を知ることができるとともに、地域間の協力が重要であることも認識する。

3.米国における騒音に関する政策

ここで引用するGierke等の報告には、騒音の影響に関連した最近の数多くの論文をレビューして、騒音の聴覚及び一般生活への影響について詳細に記述してあるが、さらにこれらの結果を基礎にした、米国における環境騒音に対する基本方針についても、この報告のまとめ(Summary)に述べられているので、その概要を紹介する。

米国においては、現在騒音に関する各省連絡委員会(Federal Inter-Agency Committee on Noise)を結成して統一した騒音政策を進めている。騒音に関する評価については、1974年EPAによってまとめられた"Level Document"の指針を基本としていることに変わりはないが、そのほかEPAは次の方策を文書として勧告している。

1) Ldn 75dB以上は聴覚に影響があることから、一般環境における騒音を早急にこのレベル以下にするための努力をする必要がある。

2) 強力な規制と事前計画によって、生活環境の騒音をLdn 65dB以下にすることを勧告する。

3) Ldn 55dBを将来における環境騒音の目標としてできるだけの努力をする。

ただし、Ldn 55dB以上の地域における米国の人口が、全人口の半数であると推定されることから、これを規制のレベルとすることは困難であるが、将来に向けての目標とすべきである。

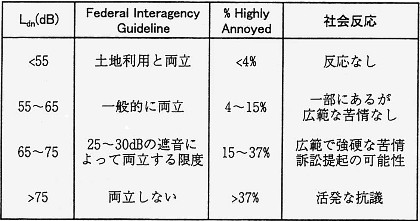

連絡委員会においては、EPAが勧告している1)〜3)を基本とした土地利用のための対策として、各種音源に対する共通の指針を作成している。(表参照)

現在、土地利用の規制を考慮しているのは、Ldn 65dB以上の地域である。

なお、連絡委員会の構成は、EPA(環境庁)、DOT(運輸省)、FAA(航空庁)、DOD(国防省)、HUD(住宅、都市開発省)の5つの省庁のほかに、音響の専門家として、この報告の著者であるvon Gierkeも委員として参加している。

|

表 住宅についての土地利用と騒音に関する指針 |

|

|

| 注: | Ldn 55〜65 dBの範囲が土地利用と両立することについては、騒音の影響についての検討とともに、音源毎に直接関係する省庁が対策費用および達成の可能性を検討した結果である。 ただし、特殊な地域でこれと異なる目標を必要とする場合も考えられる。 |

4.まとめ

以上述べたEC委員会の報告は、EUにおける環境騒音の現状を分析し、騒音低減に対する対策の実施について、詳細な対策費用の試算と、騒音による影響も考慮した合理的かつ費用に見合った方策を提案しているところに特徴がある。

また米国においては、EPAの方針に沿って関係する各省庁が互いに連携を円滑にし、協力して環境の改善を図っている。いずれの場合も、騒音の影響については、現在までに得られている知見を基礎にして、如何に実現可能な環境改善の政策を進めて行くかに的が絞られている。

日本における現行の騒音にかかる環境基準は、二十数年前、関連する資料の乏しい時代に設定されているので、その後における騒音評価の方法に関する研究と、これに基づく諸外国における騒音対策の事例を参考にして、改めて基準の見直しを含む騒音環境の改善を検討することが必要である。

5.文献

1) Commission ofthe European Communities:

Future Noise Policy:European Commission Green Paper

Noise/International June(1997)pp.77−97

2)H.E.von Gierke&K.Mac Eldred: Effects of Noise on people:

Noise/International June(1993)pp.67−90