|

1997/10

No.58 |

1. 交通騒音対策の21世紀にむけての課題 | 2. Active 97, Inter-Noise 97 in Budapest参加報告 Active 97編 | 3. Active 97, Inter-Noise 97 in Budapest参加報告 Inter-Noise97編 | 4. 医薬用微粒子計 |

(薬局方における光遮へい型自動微粒子測定装置の標準化)

リオン株式会社 環測技術部 新 敷 茂、一 条 和 夫

1.はじめに

我々は常に粒子に囲まれて生活している。粒子濃度や粒径分布は気象や環境により変化するが、おおよそ空気には1立方メートルあたり数百万個の粒子(0.1μ

m以上)が浮遊している。また水道水のようにふだん我々が飲料している水にも1リットルあたり数万個という膨大な数の粒子(2μm以上)が存在する。電子工業や精密機械工業においてはこれらの粒子が製品の品質や歩留まりに大きく影響するため、クリーンルーム等粒子を除去した環境で製造が行われる必要がある。これらはあくまで製品の品質やコスト、利益を考えてのことである。一方、医薬品においては粒子汚染されていても製品が出荷され続ける危険性がある。特に注射剤など人体に直接注入されるものにおいては、最終的に使用する患者で問題を起こすことになり、直接生命に影響を及ぼす可能性がある。従って、製品に含まれる粒子濃度が規定値以下であることを明確にする必要がある。

2.薬局方における微粒子計の性能試

注射剤に含まれる微粒子の大きさ及び個数については現在、日本薬局方により規定がある。測定方法はフィルターに粒子を捕集し、顕微鏡で粒子の大きさと個数を測る方法である。しかし、米国薬局方(USP

23:Physical Test<788>)において光遮へい型の微粒子計で測定するように改められた。日本薬局方においても国際的にハーモナイズするため、1996年4月、日本薬局方フォーラム(JPF)において同様な改正案が出されている。特に改正案で重要な点は微粒子の測定は基本的に「光遮へい型自動微粒子測定装置」(単に微粒子計と呼ぶ)を用いることである。それが不可能である場合は「顕微鏡法」で測定を行うという点である。従って、原則として注射剤の不溶性微粒子試験には微粒子計を用いて測定しなければならない。また、微粒子計を用いて粒子計測を行うにあたっては、その測定器が正しく機能していることを確認することが必要である。USP

23においては6ケ月以内、またJPFにおいては1年以内に1回以上微粒子計の試験を行い、その機能が維持されていることを確認するように義務づけている。USP

23は試験の方法や手順の詳細について明記されている。なお、平成9年6月21日の薬務公報によると、JPFの改正案が日本薬局方の第一追補で、1997年12月15日に施行が予定されている。

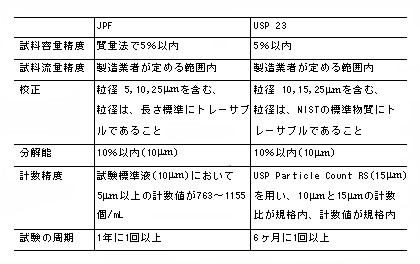

性能試験内容

測定結果を常に信頼がおけるものとするため、その機能、性能を確認することが重要である。微粒子計の主な機能は大きく分けて(1)粒径感度(2)計数率の2つである。さらに、USP

23、JPFでは試料容量精度、粒径分解能、流量精度の項目についても試験を行うように指示がある。表1にそれぞれの試験内容の概略を示す。規格の数値が同じでもその試験方法がJPFとUSP

23では異なる項目があるので注意が必要である。

|

表 微粒子計の試験内容

|

|

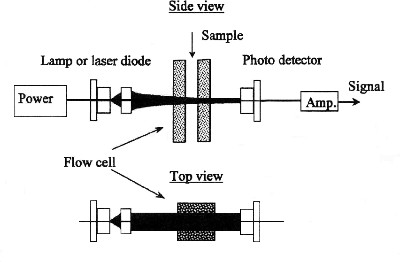

図1に光遮へい型センサーの概略図を示す。試料は光が透過可能な透明フローセルに流す。このフローセルには常時光が照射されており、その透過光を受光素子で検出する。粒子がフローセルを通過したとき、粒子により直進する光が阻害され受光素子に到達する光量が減少する。

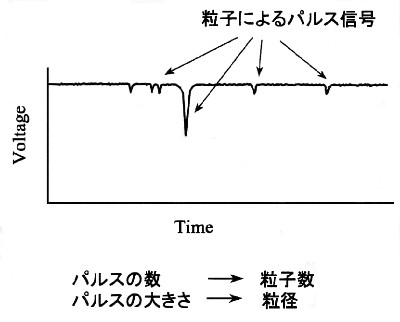

光量の減少量が粒子の大きさに、また光を横切るときのパルスが粒子の個数に相当する(図2)。粒子の大きさの判断、つまり粒径感度の校正には、あらかじめ粒径が既知である試料を導入して行う。また試料に含まれる粒子をどの程度検出しているかの確認は、既知の粒子濃度の試料を用いて行う。

|

|

図1 光遮へい型センサー概略図

|

|

|

図2 Photo-derectorからの出力信号

|

4.光進へい型自動微粒子測定装置(KL-03システム)

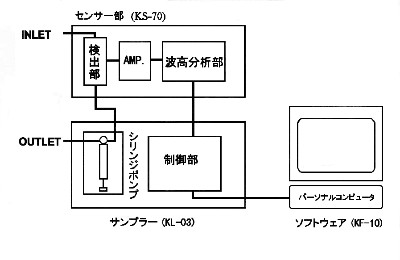

USP, JPF 23での試験をできるだけ容易に行うため、また高い信頼性で測定を可能とするため、当社では製薬用、主に注射剤の微粒子試験に用いる「光遮へい型自動微粒子測定装置」(KL-03システム)を開発した。このシステムは、センサー(KS‐70)、サンプラー(KL‐03)、パソコンのソフトウェア(KF‐10)から構成される(写真、図3)。

|

|

写真 KL-03 システム(オプション装置)

|

|

|

図3 KL-03システム概略図

|

また、サンプリングの気泡発生を軽減したり、高粘度試料に対応するため加圧サンプリングセット(加圧チャンバ試料台・ポンプユニット)のオプションを用意している。

5.おわりに

以上述べたように、微粒子計は医薬品分野において製品の品質、歩留まり、安全を確保する上で重要な地位を確立しつつある。従って、測定器として微粒子測定装置を維持管理するには校正や試験が今後さらに重要になると考えられる。

参考文献

1) 日本薬局方フォーラム 厚生省薬務局研究開発振興課監修 Vol.5 No.2(1996)

2) 日本薬局方解説書 日本公定書協会 (株)廣川書店

3) USP 23 Supplement 5 p.3476−3482(1996)