|

2021/10

No.154 |

1. 巻頭言 | 2. 多チャンネル音場再生技術を用いた防音壁の挿入損失推定 | 3. inter-noise 2021 | 4. 第13 回公衆衛生問題としての騒音に関する国際会議 | |||||||

|

|

5. 医薬・製薬業界向け生物粒子計数器 | ||||||||||

<研究紹介>

![]() 多チャンネル音場再生技術を用いた防音壁の挿入損失推定

多チャンネル音場再生技術を用いた防音壁の挿入損失推定

騒音振動研究室 星 加 慧

はじめに

防音壁が現場に設置される際の騒音低減効果の予測には、一般的に数値計算や縮尺音響模型試験が用いられることが多いが、音源の指向性や時間変動、防音壁の詳細

な構造等の条件を考慮することが難しい。このため、実験室内試験等によって上記の条件を考慮した予測検討ができると有用である。筆者は多チャンネルスピーカで再

生した騒音源の放射音場内に実物の防音壁を設置することで、防音壁の騒音低減効果を推定する方法を提案しており、上記の音源や壁の特性を考慮した詳細な検討を行

うことができる可能性が示唆されている[1]。

本稿では、多点スピーカと受音点の間のインパルス応答を用いた、波面合成法に基づく再生音場内に防音壁を設置した場合と等価な測定方法の提案と、実際に提案法

によってスピーカ音源に対する簡易防音壁の挿入損失計測を行った検証結果について紹介する。

音場再生方法

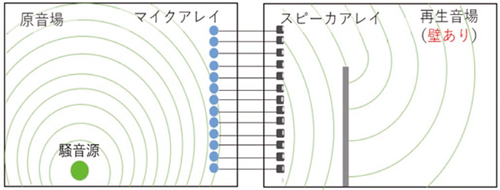

本研究では波面合成法(WFS: Wave Field Synthesis)[2]に基づく音場再生を扱う。図1のように二次音源としてラインスピーカアレイや平面スピーカアレイを用いる

ことで、音の波面を物理的に厳密に再生し、他の再生手法と比べて、再生領域が広い特徴を持つ。原音場においてマイクロホンアレイによって任意の点で収録した音圧

信号を、再生音場においてマイクロホンアレイと同一な素子配置のスピーカアレイから再生することで、所望の音場を再生することが可能である。

|

|

図1 音場再生の概念図

|

インパルス応答(伝達関数)を用いた挿入損失推定

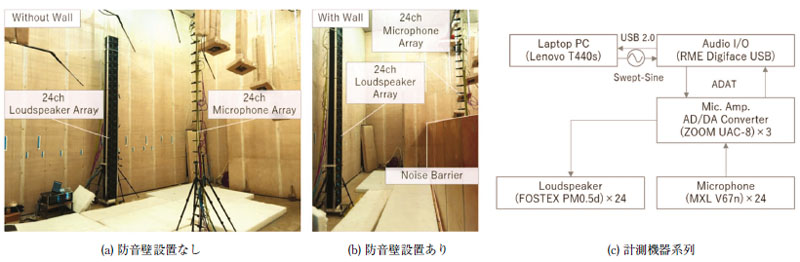

再生空間が自由音場だと仮定すると、防音壁設置時の二次音源スピーカから受音点への伝達関数H w、防音壁非設置時の伝達関数H fより、防音壁の挿入損失

Lwは次式で表される[3]。

|

検証実験

提案法の妥当性を検証するために、半無響室においてスピーカ音源を対象に木製の簡易防音壁の挿入損失を計測した。単一のスピーカから Swept-Sine

信号を再生することで、スピーカ位置からパルスを放射することに相当する音場を原音場とした。原音場内に簡易防音壁を設置することで得られる挿入損失と、式(1)に基づく提案法

によって得られる再生音場の挿入損失の差異を検討した。計測した Swept-Sine 応答信号はすべて周波数領域において逆信号を乗算することで、伝達関数(時間領域

におけるインパルス応答)に変換した。

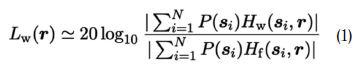

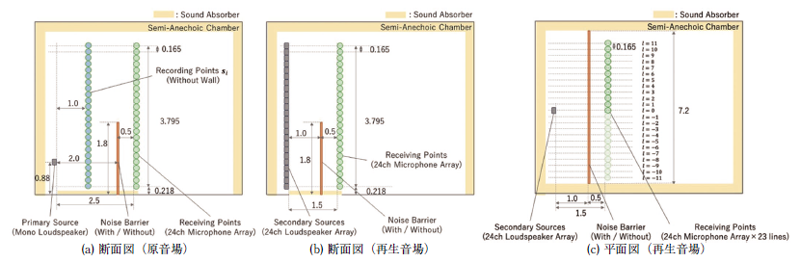

(1) 実験条件

実験条件は図2に示すとおりとした。試験状況及び計測機器系列を図3に示す。二次音源スピーカとマイクロホンは鉛直方向に離散化幅 0.165 m で24

チャンネル設置した。簡易防音壁1枚の寸法は約 1.8 m × 0.9 m × 0.06 m で あり、8枚並べることで設置延長を約 7.2 m

とした。原音場条件では単一のスピーカからのみ信号を再生し、音源から2.5m 離れた受音点列の伝達関数を計測した。ここで、音源から2 m 離れに設置した簡易防音壁の有無による伝達関数の比のレベルを算出することで挿入損失を求めた。再生音場条件ではスピーカアレイから

1.5 m 離れた受音点列の伝達関数H f を計測した。また、スピーカアレイから1 m 離れた位置に簡易防音壁を設置し、伝達関数H w を計測した。

|

|

図2 実験条件(単位:m)

|

|

|

図3 試験状況及び計測機器系列

|

ラインスピーカアレイを用いて平面的なスピーカアレイからの伝達関数を計測するには、本来は受音点を固定して、ラインスピーカアレイを水平方向に順次移動して

計測するのが望ましいが、本実験では作業性を考慮して、スピーカアレイを固定し、マイクロホンアレイを水平方向に順次移動させて計測する方法を採った。音源

点と受音点の相反定理[4]より、両者は同等なインパルス応答が計測可能であると考えられる。また、測定は図2(c) に示す測線 l =

0〜11のみ行い、 l = − 11〜−1 は 音場の対称性を仮定して l = 0 を軸に空間的に反転させて対応する測定値を代用した。

計測したH f、H wと予め収録した単一スピーカからの放射音(1 m

離れ断面における音圧)P (s i ) を用いて、式(1) により挿入損失を算出した。

(2) 実験結果

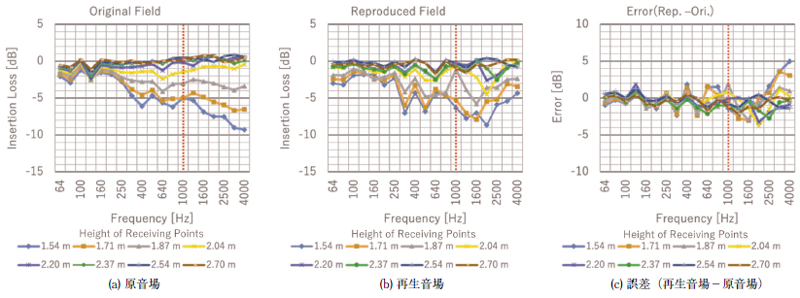

結果の一例として、図4(a)、(b)にそれぞれ原音場、再生音場における受音点高さ1.54 〜 2.70 m の位置で計測した挿入損失の1/3オクターブバンドレベルの結果を示

す。原音場において、マイク位置が低く簡易防音壁による音源の回折角が深くなるにつれて、挿入損失が大きくなる傾向が見られ、再生音場においても同様の傾向が得

られている。本実験条件において、二次音源の離散幅によって決まる空間エイリアシングが生じる臨界周波数は約1 kHz であった(図中点線)。図4(c)

に示す原音場と再生音場の挿入損失誤差は、当該周波数より低い周波数領域では約±3 dB 以内である一方、高い周波数領域では大きくなる傾向が見られ約±

5 dB 以内であった。誤差要因としては、使用スピーカが第2種レイリー積分に基づく波面合成法で二次音源に要求されるダイポール指向性でないことや、マイクロホンアレイの治具や半無響室に既設のスピーカやマイクロホンからの反射音の影響等が考えられる。

|

|

図4 実験結果(挿入損失)

|

おわりに

今回は、実際の騒音源の指向性や時間変動、防音壁の透過音や嵌合部からの漏れ音を考慮した防音壁の挿入損失を計測するために、音場再生技術の一つである波面合

成法に基づく測定方法について紹介した。この提案法のメリットは予め騒音源の放射音をデータベースとして蓄積しておくことで、様々な音源に対する挿入損失を把握

でき、1つのスピーカを順次移動させてインパルス応答を計測することで、必ずしも多数のスピーカを必要としないことである。

検証実験として、単一のスピーカに対する簡易防音壁の挿入損失を原音場条件と再生音場条件において計測した。実験結果より、提案法で得られる防音壁の挿入損失

の誤差は± 3dB 程度であり、防音壁の挿入損失の評価方法として有用であることが示唆された。ただし、本手法は現段階において、音源と防音壁の間で生じる多重反

射やスピーカを離散的に配置することによる空間エイリアシングの影響を考慮できておらず、今後の課題である。本システムは、防音壁の性能評価に限らず、現在数

値解析上で模擬している音場を実験的に取り扱うことが可能になり、いわば実測と計算の中間に当たるような検討が可能だと考えられる。

今回の提案法とは別に、現在、音場再生技術を用いた詳細な騒音計測音場の記録や再生に取り組んでいる。図5は正十二面体の頂点に20 チャンネルのマイクロホン

を配置した球状アレイを使用した騒音計測時の音場収録の様子である。使用機材は図3(c)に示す収録系とほぼ同様で、ノートPCを含む消費電力は市販のポータブルAC

電源で駆動可能な130 W 程度である。収録音源に高次アンビソニックス[5]によるエンコードとデコードを行うことで音場再生が可能である。現在、高次アンビソニックスのデコードの際にMIT

が公開している710 の方向ごとのダミーヘッドの頭部伝達関数[6]を畳み込むことでヘッドホン再生を可能にしている。筆者が視聴する範囲では、航空機の移動や同時に鳴く鳥や虫の音、自動車の

走行音などを原音場と同様の方向で知覚できている。こうした音場再生技術は、全天球等の映像との組合せやビームフォーミングによる音源位置推定等、騒音振動分野への適用範囲は幅広く、今後も有効な活用方法を模索していきたい。

|

|

図5 20 チャンネルマイクロホンアレイ

|

参考文献

[1] 星加他, 日本騒音制御工学会講演論文集, pp.53-56, 2020.

[2] 安藤,“音場再生,” コロナ社, 2014.

[3] 星加他, 日本音響学会講演論文集, pp.481-484, 2021.

[4] A. Pierce,“ Acoustics: An Introduction to Its PhysicalPrinciples and

Applications,” McGraw- Hill Company, 1981.

[5] M. A. Poletti, J. Audio Eng. Soc., 53, pp.1004-2025, 2005.

[6] https://sound.media.mit.edu/resources/KEMAR.html