|

2016/10

No.134 |

1. 巻頭言 | 2. inter-noise2016 | 3. 古 筝 | 4. 軟骨伝導補聴器の開発 | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ

その100>

![]() 古 筝

古 筝

名誉研究員 山 下 充 康

このシリーズもいつの間にか100回目となった。これまでに紹介してきたテーマの中には、書き終えた途端に関連の骨董品が発見され、もう一度書き直したい衝動に駆られることもあった。今回のテーマもそんな中のひとつである。

さて今回は中国の古楽器「古筝」を取り上げる。弦楽器については一度このシリーズの第67回『弦の振動モード実験装置(No.101 2008 年7月号)』でいくつか登場させたが、ここに紹介するのは台北郊外の古道具店で最近手に入れたものである。楽器の胴に輸出入が禁止されている品物をしのばせて持ち込もうとする輩が多いと見えて、税関の通過には苦労させられた。

古筝は歴史の旧い中国の楽器で、日本の琴の起源といわれている(図1)。古筝の弦は15 本から21 本、あるいは25 本で、音程は低いほうからD, E, F♯, A, B, d, e, f♯, a, b, d1, e1, f♯1, a1, b1, d2, e2, f♯2, a2, b2, d3 と調弦されている。日本の琴との大きな違いは、琴が弦に絹糸や化学繊維を用いるのに対し、古筝はスチール製の弦を指に付けた象牙や鼈甲製の爪で弾き鳴らすことであろう。この辺りは古楽器とはいえ、紀元前から今日に至るまでに 様々姿を変えてきたことが窺える。

|

|

図1 古 筝

秦朝時代(BC221 〜 206 年)の発祥とされる撥弦楽器で、日本には奈良時代に伝来した 音響科学博物館収蔵品は16 弦だが、現在は21 弦が一般的 |

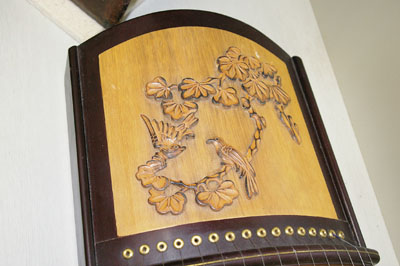

本体は木製か竹製で各弦が駒で支えられている(図2)。いかにも中国の楽器らしく本体の両端部には中国風の彫り物(図3)が施されていて、その片側は替え弦や弦の巻き取りハンドルなどの小物入れに使われている(図4)。

|

|

|

図2 弦を支える駒

湾曲した胴に合わせ、木製の駒(雁柱)がアーチ状に配置されている |

図3 胴の左端部に施された花鳥の彫刻 |

|

|

|

図4 胴の右端部と蓋を開けた状態

中に替えの弦や調音ハンドルが収納できる 突き出ている金属棒は弦を巻きつける弦軸 |

|

10年ほど前になるが、テレビCMなどで古楽器を演奏する女性グループを見掛けた。中国の若い女性が12, 3 名、微笑みながら楽器を演奏する。各々が笛だったり胡弓だったり古楽器を自在に演奏するものだから一時期人気の高いグループだったが、その中にも「古筝」の奏者が含まれていた。

中国映画でも古筝が登場する。タイトルは失念したが、剣と槍の命を懸けての試合。剣の達人が槍の穂先を切り落としてこの試合は終結するが、このときBGM に使われているのが「古筝」の音色である。因みに槍の穂先が切り落とされる瞬間に、老人の奏でる古筝の弦が弾け切れる。

日本にも愛好家は少なくないと見えて、古筝の教室があるとのことである。台湾で入手した古筝は弦が一本失われていたが、替えの弦は国内でも容易に調達できた。 古筝は我々にとって馴染みの薄いようで、意外に目や耳にする機会の多い楽器なのかもしれない。