|

2016/10

No.134 |

1. 巻頭言 | 2. inter-noise2016 | 3. 古 筝 | 4. 軟骨伝導補聴器の開発 | |||||||

|

|

|||||||||||

<技術報告>

![]() 軟骨伝導補聴器の開発

軟骨伝導補聴器の開発

リオン株式会社 R&D センター 技術開発部 岩 倉 行 志

1. はじめに

軟骨伝導とは、外耳や外耳道を形成する耳軟骨の振動を利用した音伝達方式である。2004 年奈良県立医科大学の細井がこの軟骨伝導を発見した[1]。細井等は、外耳道閉鎖症の被験者に圧電型の振動子を使用した軟骨伝導による補聴器を試したところ、骨導補聴器と同程度の聴力が得られたことから、軟骨伝導補聴器の開発に着手した[2]。

耳介奇形、小耳症、外耳道癌等で外耳道が閉塞する外耳道閉鎖症の難聴者は、通常の気導補聴器では有効な聴力改善が得られないため、骨導補聴器(図1)かBAHA

(Bone Anchored Hearing Aid)(図2)の装用を余儀なくされている。しかし、骨導補聴器はヘッドバンドを使って振動子を乳様突起(耳介後部にある側頭骨の突出部)に数100

グラム重程度の力で押し当て、頭蓋骨を振動させて内耳に音を伝える。この方式は、押し当て力による痛みや長時間装用で皮膚にびらんが生じる、などの問題がある[2]。また頭蓋骨にチタン製ボルトを埋め込む

BAHA は、当然ながら手術を要するなどの負担を強いる。このような難聴者に、ヘッドバンドも手術も必要のない、軟骨伝導補聴器を提供することが本開発の目的である。

|

|

|

図1 骨導補聴器とそれによる陥没

|

|

|

図2 BAHA

|

当社は、2010年に(独)情報通信研究機構の「高齢者・チャレンジド向け通信放送サービス充実研究開発助成金」を受け、奈良県立医科大学と共同で軟骨伝導補聴器の研究開発を行った。また2013 年から3年間、経済産業省の「課題解決型医療機器等開発事業」として委託を受けて、奈良県立医科大学、調布電子工業株式会社及び当社の共同体で軟骨伝導補聴器の製品化に向けた開発を行った。本稿では、新規開発した振動子とこれを使用した軟骨伝導補聴器の開発について報告する。

2.振動子の開発

当初、バイモルフ構造の圧電型振動子を使った軟骨伝導補聴器を試作したが、圧電スピーカ駆動用のIC(NS 製LM4961)を使って音声信号を昇圧する必要があったため、3 V 以上の電源を必要とし、小型化が難しく、消費電力も静音時60 mW 以上と大きかった。通常のデジタル補聴器は、1.4 Vの空気亜鉛電池1個を電源とし、消費電力は1 mW程度である。軟骨伝導補聴器の製品化には、通常のデジタル補聴器で駆動できる小型・高出力・低消費電力の振動子の開発が不可欠であると考えた。これが開発できれば、最新のデジタル補聴器技術の利用が可能になり、外観デザインも最新のものをユーザに提供することが可能になる。

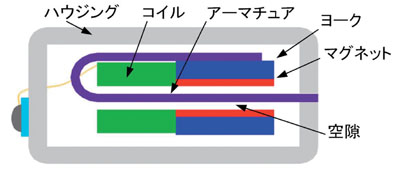

振動子の小型・高出力・低消費電力を実現するために、補聴器用イヤホンで採用されているバランスト・アーマチュア形(以下バランス形と記す)の電磁型構造を採用し、振動子の開発に着手した。図3に最初に試作したバランス形電磁型振動子の断面図を示す。この振動子は、片持ち梁構造のアーマチュア先端をハウジングに固定し、コイルに信号電流を流すとアーマチュアに対してヨーク・コイル等が振動し、その反作用力がアーマチュアを通してハウジングに伝わり、ハウジングが振動する。この構造で、小型・高出力・低消費電力は実現できたが、衝撃には著しく弱く、使用に耐えないものだった。

|

|

図3 従来構造のバランス型振動子

|

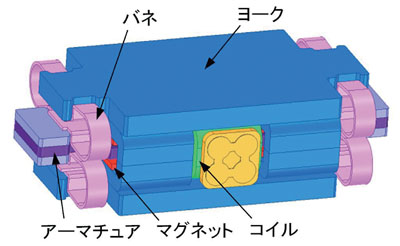

衝撃に強い振動子の開発を行い、アーマチュアを4つのバネによってギャップ内に位置決めする図4の構造のバランス形電磁型振動子を発明した[3]

[4]。この構造により、磁気的な設計要求はアーマチュアの設計で、機械的な設計要求はバネの設計でそれぞれ独立して行うことができるようなった。従来の構造ではアーマチュアの設計で、磁気的な要求と機械的な要求の両方を満足させなければならなかったので、衝撃に強い設計が困難であった。この新構造の発明により、耐衝撃性は著しく向上し、落としても容易には壊れない軟骨伝導用の振動子ができた。

|

|

図4 新構造のバランス型振動子

|

新構造の振動子の動きは、従来のバランス型構造が振り子振動であるのに対して、並進振動である。この点はこの構造の他分野への広い応用可能性が示唆される。

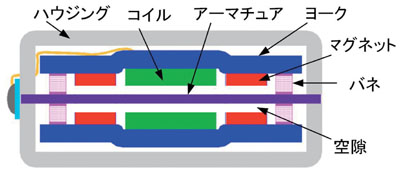

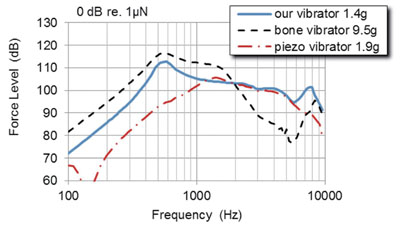

実際の振動子駆動部の構造を図5に示す。駆動部の大きさは約12 mm × 6 mm × 3.5 mm、質量約1 g で、この駆動部を外形12 mm × 7.8 mm × 4.7 mm のハウジングに組込んで(質量約1.4 g)、人工マストイド(BK社製 4930)でForce Level の周波数特性を測定した。その結果を他社骨導振動子及び他社圧電型振動子の特性と一緒に図6に示す。この特性は、振動子の消費電力が10 mW となる入力に換算したものである。我々が開発した振動子は、小型・高出力・低消費電力を実現し、かつこの中では最も広帯域の出力を実現していることがわかる。

|

|

|

図5 新構造振動子駆動部の構造

|

|

|

図6 人工マストイドによるForce Level の比較

|

3.軟骨伝導による出力の評価

外耳道が閉鎖していない場合、外耳道入口の耳軟骨部に振動子を装着して音を伝達すると、骨導経路ではなく、ほとんど気導経路で伝達される。軟骨伝導補聴器が対象としている外耳道が閉鎖している耳の場合、内耳への音の伝達経路はまだ明確になっていないが、骨性外耳道閉鎖と非骨性閉鎖では1000 Hz 以下の周波数では平均で 20 dB程度非骨性閉鎖の方が伝達し易いというデータが臨床研究から得られている。このように正常耳と外耳道閉鎖耳とでは明らかに軟骨伝導の伝達経路が異なり、外耳道閉鎖耳の中でも伝達のし易さが異なる。

正常耳の6名で耳軟骨部の機械インピーダンスを測定したところ、人工マストイドより1桁程度小さい値を得た。この耳軟骨部の機械インピーダンスに近い値を持ったゴム製の振動板を製作し、これと密閉形擬似耳を使った音響カプラを結合したカプラを使って、軟骨伝導振動子の出力評価を行っている。この測定音圧は、振動子を正常耳に装用した場合の最大音圧(外耳道を密閉した場合の音圧)に相当する。

4.軟骨伝導補聴器の有効性

開発した振動子は、PR-41型空気亜鉛電池を使用した小型の耳かけ型補聴器で十分駆動することができる。既存の耳かけ型補聴器のイヤホンの代わりに振動子を接続して軟骨伝導補聴器を試作し、奈良県立医科大学で主に外耳道閉鎖の難聴者を対象に軟骨伝導補聴器の臨床研究を実施している(図7)。

2015 年12 月末時点で、42 名(62 耳)の被験者に対して実施した。症例の内訳は、外耳道閉鎖症35名(骨性25 名、非骨性10 名、両側は20

名)、慢性耳漏2名、浅在化鼓膜2名、外耳道狭窄症1名、外耳道に疾患の無い感音難聴2名で、年齢は4から80歳である。高度感音難聴の2名は本人の希望で実施したが、十分な改善は得られなかった。この2名を含め7名が途中で中止したが、感音難聴の2名以外は有効性が得られなかった訳ではなく、装着が困難な耳介形状などの別の要因によるものである。臨床研究を継続している35名の被験者すべてにおいて、軟骨伝導補聴器による装用閾値及び語音明瞭度の改善があり、その有効性が確認された。また主観評価によっても有効性が確認され、35名全員が軟骨伝導補聴器の日常装用を継続しており、製品化を希望している。

|

|

図7 軟骨伝導補聴器装用例

|

5.おわりに

軟骨伝導補聴器は、振動によって音を伝達するので、音口の耳垢詰まりなどの問題が無く、振動子が汚れても洗え、外耳道を塞がなくても良いので、耳漏のある難聴者も使える。

今回開発した新構造の電磁型電気機械変換器は、従来のバランス型構造と比較して設計の自由度が大きく向上し、大型化も小型化も可能である、耐衝撃性にも優れる(設計が可能である)、並進運動であるなどの特徴がある。また電磁型は動電型と比較して効率が良い(低消費電力)ので、この構造の変換器はスピーカなど他分野への応用も可能である。

軟骨伝導補聴器の製品化については、現在薬事の製造承認申請に向けて着々と進めているところである。

参考文献

[1] 細井,他,特願2004-166644.

[2] Hosoi et al., Arch. Mat. Sci. Eng., 42(2),

104-110, 2010.

[3] 岩倉,伊達,特開2014-179948.

[4] 岩倉,舟橋,特開2015-139041.