|

2008/7

No.101 |

1. 巻頭言 | 2. 弦の振動モードの実験装置 | 3. 第31回ピエゾサロン | ||||||||

|

|

|||||||||||

弦の振動モードの実験装置

理 事 長 山 下 充 康

世界中のガラクタを取り扱う古民具店で奇妙な弦楽器を手に入れた(図1)。胴は象か水牛であろうか動物の厚い革を貼られた頑丈に作られた木製の四角い箱である。箱からは角のように二本の柱が突き出して二本の柱の上部には横梁が固定されている。横梁の両端には向かい合うようにライオン像が彫られていていかにもアフリカを感じさせる楽器である(図2)。木製の縦柱、横梁には装飾的な縄模様の彫りが施されている。高さが130 cmで10本の長い弦が横梁に巻きつけられている(図3)。弦は動物の腸の繊維を硬く撚った、いわゆるガット弦である。弦は強く張られて堅牢な横梁に堅く固定されている。民俗音楽に使われる楽器の中でも弦楽器は胴の姿に民族毎の特異性が見られて興味深い。民族音楽に頻繁に登場するのは打楽器であろう。特に未開地域で出会う音楽には太鼓やシンバルのような打楽器が多い。いわゆるリズム楽器である。打楽器は手拍子、腹鼓や足拍子の延長上の存在で、極めて素朴な形態の楽器である。打楽器に比べて弦楽器は形状といい発音メカニズムといい複雑である。細かい貝殻の螺鈿(らでん)細工で飾られたインドネシアの弦楽器、金属の板で造られた箱状の共鳴胴を持ったミャンマーの竪琴、木材をくりぬいて皮革を貼り込んで作られた胴など、それらの容姿はどれも見飽きることがない(図4)。

|

|

|

図2 横梁のライオン像

|

|

|

|

|

図3 弦の巻取り部

|

|

|

|

これらの弦楽器では弦の振動を効率的に空気振動(音)に変換するために胴をはじめ本体に様々な苦心が払われている。弦を強く張って固定するための細工もさることながら、胴の部分に加えられた工夫には感嘆させられる。

|

|

|

「遠い昔、人類が誕生した頃、木の棒に蔓を張った。 蔓は物を撥ね飛ばす力があったので先の尖った細長い棒を飛ばしてウサギや魚を狩ることを知った。武器としての弓の誕生である。他方、人々は蔓を弾くと蔓が振動して音が鳴り響くことを知った。弦楽器の発明である。」

弦の振る舞いは古くから人々の興味の対象であったらしい。

弦楽器には強く張られた弦を指先などで弾く「弾弦楽器」、指先で弾くのではなく、弓で擦って演奏する「擦弦楽器」の二種類がある。前者にはギター、三味線、リュートやハープなど、後者にはバイオリン、チェロ、胡弓や二胡などがある。いずれも弦の振動を利用して胴を振動させて音を放射する楽器である。

弦の振動特性には弦の長さと張力が強く関係している(弦の太さ、質量も関与するが・・・)。物理科学の研究者にとっては弦の振動特性は古来、強く興味を惹かれる研究対象であった。

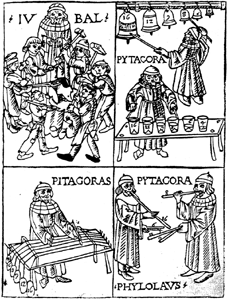

図5は音階の研究でも知られるギリシャの哲学者ピタゴラスの実験を紹介した版画である。弦の張り方を重さの異なる錘によって変化させて弦の振動の性状を研究している様子が描かれている。錘の重さはピタゴラス音階の基本となった「調和比」となっている。ピタゴラスの実験では弦の振動性状を視覚的に直接捉えるのではなく、弦が放射する音を耳で聞いて観測したらしい。

|

|

|

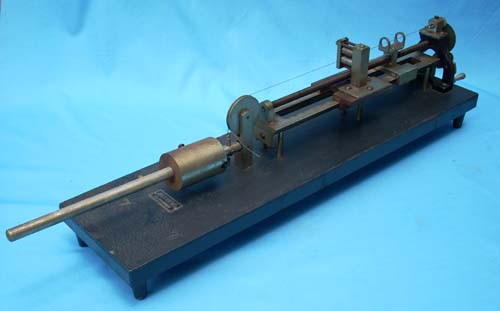

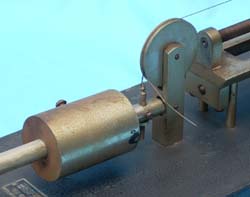

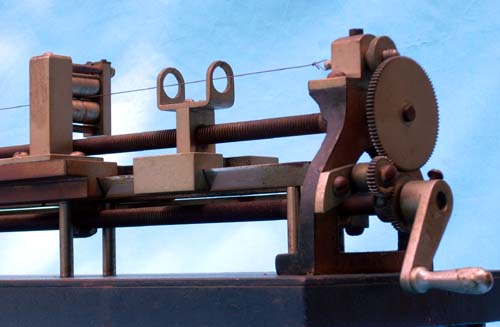

図6は弦の特性を研究するために造られた古い実験装置である。古いとは言ってもピタゴラスの実験装置と違って弦の発する音を聞くだけではなく、振動ピックアップやブラウン管オッシロスコープなどのエレクトロニクスの助けを借りて実験を進めるのであるが、全体が金属で造られ、長い螺子とコレを回すための小さなクランクハンドルが付けられていて姿は卓上旋盤に似ている。観測対象の弦は1本のピアノ線である。ピアノ線は片端が固定され、他端は滑車を経て梃子のアームに導かれている。梃子には金属で造られた円筒状の錘が取り付けられていて、この錘が梃子のアームに沿って前後に移動、ピアノ線に任意の張力を与えることができるように工夫されている(図7)。

|

|

|

|

|

|

|

|

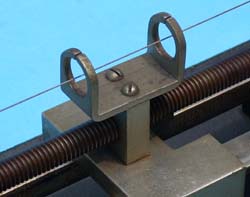

クランクハンドルによって、ピアノ線の中間に設けられた支点を前後させることができる。これによってピアノ線の振動部分の長さを容易に変えることができる。 この装置で興味深いのは支点の位置を調整する螺子と 平行にもう一つの螺子があって、この螺子に加振装置(たとえば電磁石などの加振機)を固定するソケットが取り付けられていることである(図8)。ソケットは弦の長さを変えても常に弦の中央に位置するような構造になっている。ソケットを移動させる螺子と支点を移動させる螺子とが連動しており、片方の螺子と他方の螺子のピッチがちょうど半分に設定されているのでソケットは常に弦の中央に位置することになる(図9)。ハンドルを回して弦の長さを変えても加振点は常に弦の中央、振動モードで言えば腹の位置が保たれるように工夫されている。

|

|

|

梃子の腕に取り付けられた分銅を前後に移動させて弦に掛かる張力を変化させたり、ピアノ線の長さを変えては加振点を弾いて弦の振動態様を観測する。

この装置のすべての部分が鉄で作られていて重く、堅牢である。台の部分に製作したメーカー?を記した小さな金属タッグが留められている。PATの番号(PAT.82224)が記されているからそれなりの評価を得たものであろう。

素朴な実験装置ではあるが弦の振動の観測には巧く創られた機具なのでアフリカの弦楽器とともにここに紹介させていただいた。