|

2014/1

No.123 |

1. 巻頭言 | 2. inter-noise 2013 | 3. 17th workshop of the Aeroacoustics Specialists’ Committee of CEAS | 4. はかり・天秤(重さを計る) | |||||||

|

|

5. 誘発反応検査装置 Integrity V500 ER-H1 | ||||||||||

<技術報告>

![]() 誘発反応検査装置 Integrity V500 ER-H1

誘発反応検査装置 Integrity V500 ER-H1

リオン株式会社 医療機器事業部 開発部 蝦 名 俊 匡

1. はじめに

新生児の先天性聴覚障害の確率はおおよそ1000 人に 1人と言われている。聴覚障害の発見が遅れた場合、コミュニケーションに支障をきたし、言語発達の遅れや社会性の発達に影響が生じる。聴覚障害は、その程度が重度であれば言葉を話し始める1歳前後で発見されやすいが、中等度の場合は発見が難しく、聴覚障害児に対する支援の開始が3歳あるいはそれ以降になることもある。

そのため、聴覚障害を早期に発見して適切な支援を行うことができれば、聴覚障害による影響を最小限に抑えられ、言語の獲得、ひいては聴覚障害児の将来の社会参加につながる。

聴覚障害を早期に発見しようとする試みは古くからあったが、従来の方法では偽陽性率・偽陰性率が共に高く、有効な方法がなかった。しかし、近年では、新生児聴覚スクリーニングを目的として、耳音響放射

(Otoacoustic Emission:OAE)や聴性脳幹反応(Auditory Brainstem Response:ABR)に、自動解析機能を持たせた簡易聴覚検査機器が欧米で開発され急速に普及してきた。これらは、従来の手法とはことなり、熟練者でなく

ても短時間で聴覚スクリーニングを実施することができる。また、検査結果は自動的に解析されて示され、精度および特異度はこれまでの方法よりも格段に向上してきている。

これらの聴覚スクリーニングで陽性(難聴の疑い有り)と判定された場合、聴覚障害の程度を測るため、精密検査が必要となる。その精密検査法の一つとして利用されているのがABRを用いた聴覚検査である。ABRは1970年代に発見され、その当時初めて新生児に対しても高精度な検査が可能となったことで、以後注目されてきた。近年では、ABR検査機器の普及率が増え、新生児集中治療室(NICU)に入院した児など聴覚障害の発生頻度が高いハイリスク児には、ABRを用いた検査が実施されており、高精度な診断が必要とされる現場で活躍している。

しかし、正確性が高い反面、検査所要時間は1件当たり30分以上かかることや、多くの場合睡眠導入剤を使用して被検者を眠らせる必要があるため、全出生児を対象に実施することは困難であり、また薬物投与による副作用のリスクが大きい。さらに、ABR

を用いた精密検査の実施や結果の判定には経験が必要となるため、より簡便でリスクが少ない方法が必要とされている。

新生児におけるスクリーニング後のABRを用いた精密検査について、上記のような要求事項がある中、弊社は平成24年度に、睡眠導入剤を必要せずに検査が実施できる画期的なABR検査装置

「誘発反応検査装置 Integrity V500」を発売したので、ここに紹介する。

2. 概要

本検査機器はVIVOSONIC(カナダ)社から輸入し、 リオンが製造販売業者として販売する製品である。本器 は従来不可能であった、小児の覚醒時におけるABR測定が可能な画期的な機器であり、睡眠導入時における多くの負担・リスクから解放され、検査環境が劇的に改善されるABR検査機器である。これは、環境からの影響を受けず、短時間で高精度な検査を可能にする新しいセ

ンシング技術、および独自の測定アルゴリズムを搭載す ることにより、実現が可能となった。

3. 製品の主な特徴

本製品は、Vivolinkと呼ばれる製品本体(内部電源を 持つ医療機器)と本製品専用のコンピュータ、その他付属品で構成される(図1)。付属品としては、被検者へ音刺激を与えるための両耳挿入形受話器、骨導受話器、

頭皮上の電極から脳波を取り込むためのプリアンプ内蔵電極ケーブル(Amplitrode)等があり、本体に接続して使用する。

以下に、本製品の主な特徴について詳しく説明する。

|

|

|

図1 製品の構成

コンピュータ(左)/本体および付属品(右) |

① ノイズの影響を最小限に抑えるセンシング技術

ABR は、聴覚神経系を興奮させることによって得られる脳幹部での電位を、頭皮上に取り付けた電極から取込み記録する、μVレベルの微小電位波形である。本器

においては、Amplitrode と呼ばれるプリアンプ内蔵電極ケーブルを用いてセンシングする。

Amplitrode は本体と接続して使用し、その先端は電極を取り付けるためのアタッチメントを持っている。電極は3つ取り付けることができるが、そのうちの接地電

極部にはプリアンプが内蔵されている(図2)。このプ リアンプにより、電極から得られた信号は、電極から本体への伝送路に発生・混入する様々な背景ノイズを無視できるレベルまで増幅される。これにより、従来よりも

S/N の良いセンシングが可能となっている。

|

|

|

図2 Amplitrode の外観

接地電極(上)/基準電極(中)/記録電極(下) |

② ワイヤレス通信で検査がより簡便化

本体であるVivoLinkは本器専用のコンピュータを用いて制御を行う。接続方法は従来機種にはなかったワイヤレス仕様となっており、より外来ノイズに強くなっている。従来製品では、周囲の電気製品や商用電源から発生する電磁ノイズを避けるため、シールドルームでの検査が必須であったが、本器を使用する際にはシールドルームは必要ない。このため、乳幼児の検査においては、一般室内で遊ばせながら検査を行うことも可能である(図3)。

|

|

|

図3 検査風景

乳幼児を遊ばせながら検査を実施 |

③ 環境変化に強い新しい計測アルゴリズムを搭載

信頼できる測定結果を得るためには、①で述べたセン シングにおけるノイズ対策も重要であるが、測定中において非定常的に混入するノイズへの対策も重要となる。

ここでいう非定常的なノイズとは、体動や眼球運動による筋原性のアーチファクトを意味し、ABR 電位よりも100倍以上の大きな電位を持つノイズである。従来機器においては、このようなアーチファクトによる影響を抑えるため、入力電圧に閾値を設け、その閾値以上のレベルの信号が計測された場合に「ノイズ」とみなし排除する方法をとっていた。この手法の欠点は、入力信号を排除している間は計測が進まない点であり、測定環境によって(特に、被検者が覚醒している時に)は検査時間が大幅に延びることである。本器においては、この従来の問題点を改善し、測定を効率よく行うことができる新手法「Kalman

Weighted アルゴリズム」を搭載している(図4)。

Kalman Weighted アルゴリズムは、入力信号に含まれるノイズ量によって、入力信号の取り込む量(フィルタゲイン)を動的に変化させるフィルタである。従来、

ノイズと判定され排除されていた入力信号であっても排除せず、全てABRを形成する必要な要素として取込み、その後の信号処理に適用する。ノイズが多く含まれる信号であっても、その中にABR成分が含まれているため、測定結果に影響がない程度のフィルタゲインを動的に調節し信号を取り込むことで、測定効率を大幅に向上させている。そのため、従来と比較して環境の影響を受けにくく、短時間での測定が可能となっている。

|

|

|

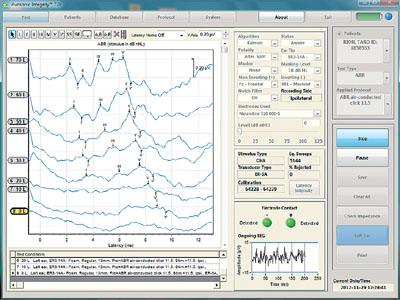

図4 Kalman Weighted アルゴリズムを用いた測定画面

|

4. おわりに

『誘発反応検査装置 Integrity V500』についてご紹介した。

乳幼児の聴力を早期に検査し確定することは、聴能訓練や聴覚障害児に対する支援をできるだけ早く進め、聴能獲得のために役立つだけでなく、保護者の心理的影響をはじめ様々な面で福音をもたらすと考える。

今後も、お客様にとって、安心・信頼できる医療機器の開発に携わっていきたい。