|

2014/1

No.123 |

1. 巻頭言 | 2. inter-noise 2013 | 3. 17th workshop of the Aeroacoustics Specialists’ Committee of CEAS | 4. はかり・天秤(重さを計る) | |||||||

|

|

5. 誘発反応検査装置 Integrity V500 ER-H1 | ||||||||||

<骨董品シリーズ その89>

![]() はかり・天秤(重さを計る)

はかり・天秤(重さを計る)

理事長 山 下 充 康

天秤については過去の紙面で2回ほど取り上げたこ とがある(骨董品シリーズその36「桿秤・天秤・分銅」 2000/1、同37「(続)桿秤・天秤・分銅」2000/7)。音響研究に直接の関係は薄いけれど、自然科学の分野では不可欠な計測器である。「重さを計る」ことは自然科学研究の根底に位置づけられるものであろう。

精度は科学天秤に及ばないが今回の骨董品シリーズでは取扱いの容易な上皿天秤や台ばかりを紹介することとしたい。12星座の一つに数えられていることからも分かるように、天秤の歴史は紀元前にさかのぼる(図1)。

|

|

|

図1 天秤座のレリーフ

|

図2は法律家の間で著名なブロンズ像で、視覚情報で判断しないよう目隠しをした女神が正邪を判定するための天秤と剣を手にしている。この天秤は横竿の両端に二 つの皿が鎖で吊るされている。片方の皿に重さの規定されている分銅を載せ、重さの絶対値を計ることが天秤ばかりの普通の使い方である。重さの詳細な計測には様々な工夫がなされていた(図3)。

|

|

|

図2 法律事務所の正義の女神像

|

|

|

|

図3 精密天秤の微調整に用いた馬おもり

|

竿から皿をぶら下げる下皿天秤では、皿を吊る鎖や紐により皿に載せる物の大きさや形状が制限されて何かと不自由である。そこで重さを計ろうとする対象の形や大きさに制限されることなく皿に物を載せられる計量器が考案される。上皿天秤の登場である(図4)。

|

|

|

図4 上皿天秤と分銅

|

今日ではデジタル表示の電子式の計量機が普及しているが、皿の位置を下から上に変えるだけで計量器が大きな進化を遂げた。

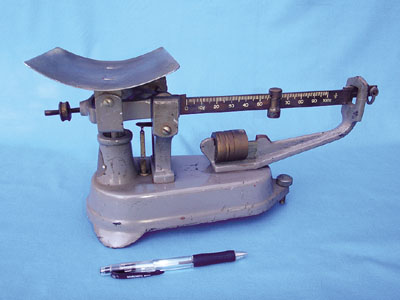

小林理研の建築音響研究室に古びたはかりが置かれている。材料のかさ比重を求めるために使われていた台ばかりである。この古めかしい台ばかりでは重さの僅かな

変化に注目した精密な計測はできないが、建築材料のかさ比重を求めるには性能的に十分である(図5)。この台ばかりを小型にしたものが図6のような一般的な台ばかりである。

|

|

|

図5 建築音響研究室の分銅式台ばかり

今日ではデジタル式の台ばかり(左)を使用している |

図6 一般的な台ばかり

|

小型の台ばかりは郵便局の窓口に設置され、小包の重さを計って相応の郵便切手を購入したり(図7)、肉屋で商品の重さを計るなど広く使われていた。アナログの 計量器だから人が目盛を観て重さを読み取る。店員は目盛と同時にお客の姿、振舞いを見ていて、おまけをしてくれることもあった。イイカゲンといえばその通りであろうが、デジタル表示ではそうはいかない。厳密な正確さには劣るものかもしれないが、アナログならではの人の温かさが感じられたものである。

|

|

|

図7 郵便局の分銅式台ばかり外観(左)と側面(右)

本体側面には郵便記号(〒)が掲示されている |

重さをはじめ長さ、時刻に至るまでアナログが姿を消 し、デジタル化が進んでいる。幼児の中には1から12までの数字が円形に並んだ時計を観たことがない子もいる とか。アナログがデジタルに押され続けてあいまいさが失われてしまうのではないかと心配になる昨今である。