1989/1 No.23 |

1. 台湾音響学会 | 2. 理事就任にあたって -五十嵐先生と私と台湾- | 3. 騒 音 計 | 4. 新装された模型実験室 | 5. 発音・発語訓練装置の開発(その2) |

所 長 山 下 充 康

今回の骨董品紹介では、騒音関係の仕事に携わる者にとって最も身近な計測器である騒音計を取り上げることとした。

J. Acous. Soc. AmのVol.5 (1933)にE. Z. Stowellの論文[A

TUNING-FORK AUDIOMETER AND NOISE OBSERVATIONS IN NEWPORT NEWS, VIRGINIA]

に図1のような道具が紹介されている。

|

|

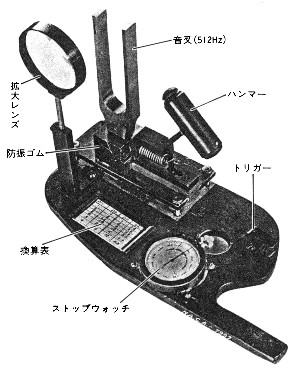

図1.

JASAに発表された音叉式騒音計(昭和8年)

|

バネの力でハンマーが跳ね上げられ、音叉を打撃する。音叉の振動の様子を拡大鏡で観測しながら、所定の振幅になった時点でストップウォッチをスタートさせる。その際、耳には音叉の振動による音が聞こえていることになるが、その音が聞こえなくなるまでの時間を計るシステムである。周囲が騒がしい場合には音叉の音はすぐに聞こえなくなるし、静かならば長い時間、聞き取ることができるので、周囲の騒音の大きさをストップウォッチに刻まれる時間によって計ることが出来るという、いわゆるマスキングを利用した計測方法である。

ここで使われている音叉の周波数は512Hz、放射される音は1.81dB/secで減衰するとのことである。

ハンマー、音叉、ストンプウォッチ、拡大鏡、換算表などが把手のついた木製のパネルにまとめられていて実験道具としての工夫が面白い。測定に当たっては耳と音叉との位置関係が重要である筈であるが、論文ではこの道具を耳の近くで前後させて音叉の音を聞いたと記されているだけである。

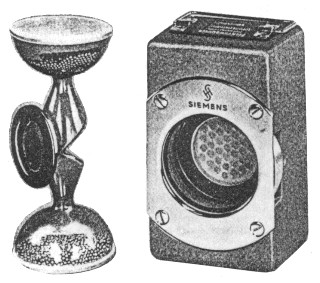

この論文が発表される数年前にドイツのバルクハウゼンのオージオメータが開発されている。これは耳当て式のレシーバー(電話受話器)によって音を聞く方式のもので、付属のアッテネータによってレシーバからの音の大きさを任意にコントロールすることができるようになっている。いわば聴力試験器である。

この当時、騒音測定にはこれらのオージオメータが利用されていた。それらの使い方には「聴き較べ方式」と「マスキング方式」の二通りがあった。前者は周囲の騒音と大きさが等しくなるようにレーシーバからの音をアッテネータで調整して騒音の大きさを知る方法で、後者は「音叉式オージオメータ」のように騒音によるマスキング効果を利用する方法である。

ところで、研究所の片すみから古びた小さな革のケースに納まった騒音計が発見されたので、ここに紹介させていただくことにした。

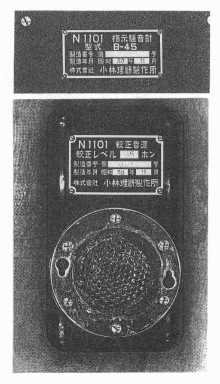

外観を図2に示した。聴感補正回路のA, B, C特性を選ぶダイヤルと50〜90デシベルのメータレンジ切り替えのダイヤルが左右に配置されていて、小形ではあるが今日われわれが目にする騒音計と基本的には同じ形態である。

|

|

図2. 真空管を使った小型の騒音計(昭和30年)

|

真ちゅう板で成型されたケースの裏蓋を外すと4本のミニチュア真空管が並んでいる。写真を図3に示した。まさに手作りの機械を思わせる。

|

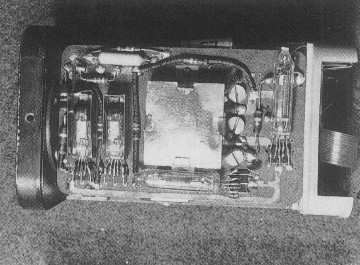

|

図3. 真空管等の部品がぎっしりとつめ込まれた内部

|

昭和30年の製造番号札には小林理研製作所(現在のリオン株式会社)と記されている。

騒音計の本体に付属して、もうひとつの革のケースがあって、校正音源が入れられている。これにも小林理研製作所のプレートが付けられていて、こちらには「校正レベル95-ホン」と記されている。騒音計本体のメータに《phon》と記されていて、校正装置にはホンが使われているあたり、騒音研究が始まった頃の状況を物語っていて興味深い。(図4参照)

この騒音計で興味を引くのは何といっても校正装置であろう。

|

|

図4. 騒音計本体(上)と校正音源(下)のラベルプレート

|

騒音計本体のマイクロホン部分にはめ込み固定して使うようになっていて、天地を逆転させておいて戻すと「シャーッ」と言う音が放射される。その音の音圧レベルが95デシベルなので騒音計の側面に在る半固定抵抗を回してメータの目盛りを95に合せるわけである。真空管式だから今の騒音計のように安定したものではなく、頻繁にキャリブレーションが必要であったものと考えられる。

この校正装置は小さな鉄のボールを砂時計の砂のように連続的に落下させて振動部を打撃することによって音を放射するメカニズムで、きわめて安定した出力の機械的な音源である。

原理的には1955年(昭和30年)にF. SpandockがACUSTICA誌上で発表しているAKUSTISCHEEICH-NORMALIENと同様である。Spandockの論文に示されている音源の説明図を図5に示しておく。

|

|

図5. Spandochの論文に発表された校正音源(昭和30年)

|

呼子のような笛を吹きながら、倍音成分が出た時点の音を校正用に用いた方式もあった。安定した強さの音を手軽に放射するために工夫された砂時計方式の校正装置に行き着くまでには恐らく様々な手探りがあったことと思う。

今の電気回路と違って大きな電力を消費する真空管、大きな寸法の抵抗やコンデンサ、その他の電気部品などがぎっしりと詰め込まれた騒音計の本体が持つズシリとした重さと手に伝わる冷たい感触、小気味の良いほどに工夫された校正装置の機能。それらが革のハードケースに納められている姿を見ていると、科学する心の尊厳のようなものを感じる次第である。