|

2024/10

No.166 |

1. 巻頭言 | 2. 深田先生を偲んで | 3. inter-noise 2024 | 4. 補聴器「リオネット2シリーズ」 | |||

|

|

|||||||

<技術報告>

![]() 補聴器「リオネット2シリーズ」

補聴器「リオネット2シリーズ」

リオン株式会社 医療機器事業部 大 澤 正 俊、山 田 新

1.はじめに

リオン株式会社は、新たに開発したデジタル信号処理ユニット「リオネットエンジン2」を搭載した充電式補聴器「リオネット2シリーズ」(以下、リオネット2)をリリースした。リオネット2は、自然で豊かな聞こえを目指して信号処理機能を改良し、使いやすさの向上を図ったリオネットの最新モデルである。この製品の開発には、ユーザーに対して「補聴器を使っていることを忘れるくらい自然体の毎日を過ごしてもらいたい」という思いが詰まっている(図1)。

本稿では、開発者から見たリオネット2の狙いと思いについて、以下に示す3つの特長に沿って解説する。

1. 聞こえ

AI(人工知能)×リオネットエンジン2

2. つながる

補聴器とテレビ・スマートフォンとのストリーミング機能

3. 使いやすさ

空気電池式から充電池内蔵へ

2.AI(人工知能)×リオネットエンジン2

リオネット2では、「自然体の毎日を過ごしてもらいたい」という思いをもって、音コミュニケーションの重要な要素である「自然さ」や「豊かさ」をより表現できるように、信号処理機能を一新している。改良された信号処理と新しく搭載したDigital Signal Processor を合わせて、我々はリオネットエンジン2と呼んでいる。その中で、自然な聞こえを目指して開発した3つの機能について紹介する。

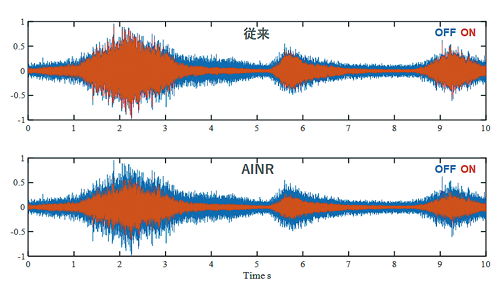

2.2 AI を活用したNoise Reduction(NR)

従来のNR は、ファンの音など定常雑音の抑制には効果的であり、ユーザーの快適性を高めている。一方で、音声を抑制し過ぎる場合や、車や電車の通過音のような変動的な雑音の抑制が難しい場合があり、快適性の低下や違和感が生じることがあった。この課題を解決するために、リオネットエンジン2では、AI 技術の一つであるDeep Neural Network(DNN)を搭載した。DNN は、人間の脳神経回路をコンピューター上で模倣したもので、様々な分野で活用されており、それらの性能向上に貢献している。このDNN を利用した AI NR は、約3 ms と短い時間間隔で音を分析し、「音声」と「それ以外の音」のバランスを最適化することで、音声や変動的な雑音の快適性および自然さの向上を実現している。また街の雑踏、交差点における車の音、家庭におけるエアコンの音や食器のぶつかる音など、日常で遭遇するシーンの膨大な音環境データをDNNの学習に使用しており、多様な音環境に対応している。

図2は、交通騒音における、従来のNR とAI NR の波形である。従来のNR は、車が通過する際の変動的な雑音をほとんど抑制できていないが、定常部分は抑制できているため、元の信号より変動が大きくなることで、雑音が不自然に聞こえることがあった。AI NR は、雑音全体を安定して抑制できているため、雑音に対する聞こえの自然さも増している。

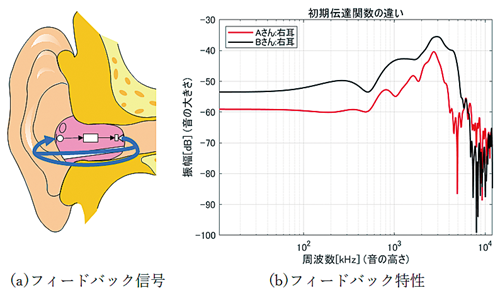

2.3 ハウリングキャンセラーの改良

補聴器におけるハウリングは、発振現象によって引き起こされる異音である。この発振現象は、イヤホンから出力された音の一部がマイクロホンに帰還し、帰還した信号(フィードバック信号)が補聴器によって再び増幅されるループによって発生する[1]。ハウリングが発生した場合、過度に大きな出力がなされることになり、補聴器の装用自体が困難になってしまうため、補聴器装用者にとって極めて大きな問題の一つとなっている。これまでリオンでは、ハウンリングキャンセラーを補聴器に搭載することで、ハウリングを防止してきた。ハウンリングキャンセラーは、イヤホンからマイクロホンへのフィードバック信号(図3(a) 青線)を推定し、入力信号から差し引くことで、フィードバック信号をキャンセルしてハウリングを抑える機能である。この機能は、自然な音質でハウリングを抑えることに関しては効果的であるが、周期性が高い信号(仏具のおりん、呼び出しチャイム音や各種楽器音など)が入力されると、エントレインメントと呼ばれる意図しない異音や歪み音が発生することがあった。リオネットエンジン2では、エントレインメント対策を高めたハウリングキャンセラーを搭載しており、従来と比較してエントレインメントが抑えられている。また、改良の最大の特徴は,イヤホンからマイクまでの各個人の装用状態におけるフィードバック特性(図3(b))を調整時に測定して、個人最適化をおこなうことである。これにより性能を落とさず、従来よりもロバストな製品として仕上がっている。

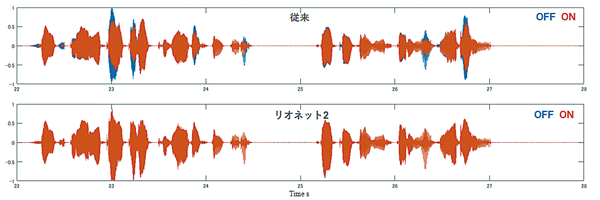

2.4 言葉に影響が少ない衝撃音低減

食器がぶつかる音やドアを閉める音などの衝撃音は、補聴器装用者にとって特に不快なことが知られている。この不快な音を抑制するために、衝撃音低減機能が補聴器には搭載されている。しかし、特定の子音と衝撃音は似たような特性を持つため、従来の衝撃音低減機能は子音を抑制してしまうことがあり、音声の自然さが低下したり、異聴を感じたりする課題があった。そこで、従来よりも音声と衝撃音の特徴をより細かい時間と周波数で分析することで、音声への影響を極力少なくし、音声の自然さを高めた。

従来とリオネット2の衝撃音低減機能を比較した波形を図4に示す。リオネット2は従来の衝撃音低減機能に対して、ほとんど音声に影響を与えないことが確認できる。

3. 補聴器とテレビ・スマートフォンとのストリーミング機能

リオネット2のワイヤレス機能は、幅広い聞こえのシーンに対応するためにBluetooth® の音声ストリーミング技術を新たに追加した。対応できる聞こえのシーンは、テレビ鑑賞とスマートフォンでの通話・コンテンツ再生の2つに大別される。

1つ目のテレビ鑑賞は、新たに開発した周辺機器テレビアダプターを使うことで実現した。テレビアダプターはBluetooth の最新オーディオ規格であるLE Audio に対応している。LE Audio のブロードキャスト方式を採用することで、1対多数のストリーミングが可能となっている。1対多数の実現によって補聴器(またはテレビアダプター)の複数使用が可能となり、家庭環境での利用が容易となった。

2つ目のスマートフォンでの通話・コンテンツ再生は、スマートフォンから出力される様々な音を、補聴器に直接届けることで実現した。対応した出力は通話音とコンテンツ再生の2つが主となっている。この2つはワイヤレスイヤホンの使用シーンと同様であるため、ユーザーに受け入れやすい使い勝手であると考えている。リオネット2では、Made for iPhone に対応することでiPhone による音声ストリーミング対応を実現している。一方、AndroidMTM端末についてはLE Audio のユニキャスト方式に今後対応する予定である。

テレビとスマートフォンの音を直接補聴器に届けることで、音声会話以外の聞こえのシーンに対応した。これにより、幅広い聞こえのシーンにシームレスな対応が可能となった。

4.充電池内蔵

リオネット2では、「聞こえ」と「つながる」といった要素の他に、「使いやすさ」の観点で充電池内蔵を実現した。この機能を実現した理由は、空気電池で補聴器を動作させることによる様々な不安にある。例えば、使用途中に電池切れを起こしてしまう不安や電池交換が難しいという不安などが挙げられる。こういった不安は日常生活でユーザーの頭の片隅に引っかかってしまうため、充電池内蔵による不安の解消を狙った。

充電池には1日中使い続けられる大容量充電池を採用した。充電池の連続使用時間はHI-C7 で28 時間、HB-A8 で34 時間を実現している。さらに、スマートフォンアプリ「スマートコントロール2」を使用すれば、スマートフォンの画面上で電池残量が確認できる。残量を見えるようにしたことで、残量不足の心配を解消することができた。また、充電池内蔵は使用上の煩わしさの解消にも寄与している。電池交換という細かい作業を必要としないため、電池まわりの使い勝手が改善した。

充電池内蔵によって、補聴器ユーザーが抱えていた様々な不安を解消することができた。補聴器の電池を気にする時間を少なくすることで、日常生活で補聴器のことを気にする機会が減らすことができたと考えている。

5.終わりに

リオネット2で一新した機能によって、「補聴器を使っていることを忘れるくらい自然体の毎日を過ごしてもらいたい」という思いを実現した製品となった。この思いを以下3つの特長に紐づけて開発したことで実現が叶っている。

1. 聞こえ

リオネットエンジン2 ⇒ 自然で豊かな聞こえを目指した

2. つながる

音声ストリーミング ⇒ 幅広い聞こえのシーンに対応させた

3. 使いやすさ

充電池内蔵 ⇒ 使用時の安心感を高めた

リオネット2の提供によって、我々の思いと狙いをユーザーの皆様に感じてもらえたら幸いである。今後も、ユーザーにとってより良い体験が提供できる製品の開発に努めていきたい。

参考資料

[1] 藤坂洋一、春原政浩: 補聴器のハウリング防止技術、日本騒音制御工学会, vol.35(4), pp317-322(2011)

※ Bluetooth® ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. の商標です。

※ Android は、Google LLC の商標です。

※ iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、日本国内ではアイホン株式会社のライセンスに基づき使用しています。