|

2024/10

No.166 |

1. 巻頭言 | 2. 深田先生を偲んで | 3. inter-noise 2024 | 4. 補聴器「リオネット2シリーズ」 | |||

|

|

|||||||

![]() 深田先生を偲んで

深田先生を偲んで

特別研究員 古 川 猛 夫

本年6月3日、深田栄一先生は102 歳で新たな旅路につかれた。最後まで科学の様々な現象に興味を持ち続けられた。5月末、近くに住む理化学研究所(理研)の貝原 真さんに、すぐに来るよう電話があった。駆けつけると目を閉じてじっとしておられたので、大声で “ピエゾ、ピエゾ”、そして、伊達・古川といった理研のメンバーを連呼したら、突如と起き上がり、椅子に座っていろいろな研究の思いを語り始められたという。

深田先生は1944 年東京大学物理学科を卒業後、ただちに小林理学研究所(小林理研)に入所された。創設まもなく戦後を迎えた小林理研は、佐藤孝二(音響学)所長、岡小天(高分子)、三宅静雄(X線)、能本乙彦(超音波)、河合平司(電気音響)ら新進気鋭の先生方を主任研究員として本格的な研究が始まった。のちに我が国のリーダーとなる精鋭たちが、自由闊達な議論が飛びかわす、国内有数の研究所となった。その中で、深田先生は高分子やセラミクスの機械・電気特性の研究を始められた。ほどなく1955 年に「木材の圧電性」[1]、1957 年に「骨の圧電効果について」 [2] を発表された。この二つの論文は、圧電高分子研究の金字塔となった。

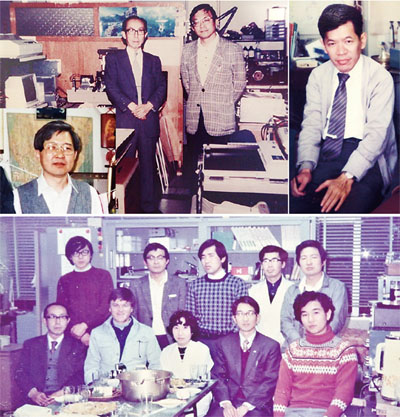

1963 年、深田先生は理研に移られ、生体高分子物理研究室を主催された。高松俊昭(エレクトレット)、伊達宗宏(圧電高分子・装置開発)、貝原 真(血液凝固のレオロジー)古川猛夫(圧電・強誘電高分子)の4人が研究員となり、大学、企業からの多くの研究生を指導された。1980 年から1984 年まで理研の理事を務められた後、1987 年までULVAC の超材料研究所の顧問を務められ、1992 年、小林理研に戻ってこられた。

私は、東大物理工学科の和田八三久先生のもとで学部及び修士課程の研究を行った。研究室で圧電高分子の研究を始めるにあたり“深田さん(和田先生と深田先生は大学の同級生)のところに行って勉強してこい” と言われ、当時、駒込にあった深田研を訪問し、圧電測定に必要な電磁式加振器と歪計の型番号を教わって帰ってきた。記憶のままに組み上げた機械系に研究室にあった発振器や電圧計、オッシロスコープを組み合わせて、基本的に一人で圧電高分子の研究を進めた。修士研究のめどがたったころ、和田先生の“深田さんに話してきたから”の一言で理研に入所できる幸運が訪れ、1968 年駒込から埼玉県和光市に新築された理研の深田研に仲間入りした。当時深田研は、学習院・早稲田・日本・東京理科大学の学部・修士・博士課程の学生が10 人以上おり、企業からの研究生も交えた若くて活気ある研究室であった。

これら生体高分子の圧電性の原因は、深田先生が木材及び骨について発見されたのと本質的に同じで、物理的には、不斉炭素に由来して鏡映対称を持たない長鎖高分子が一軸配向した系の対称性 (D∞ , ∞2) に由来する。深田先生はこのような基本的な理解よりは、多種多様の生体物質が圧電性を示し、これが生体内で電気信号として様々な機能にかかわっているという夢を持っておられた。実際に、保田岩夫先生と骨の圧電率の測定に成功されたとき、骨の成長が運動時に圧電気によって促進されるということを確信しておられたように思う。

1969 年、小林理研の河合先生は 「PVDF の圧電性」[3]を発見された。JJAP に投稿された2頁の論文は、直ちに世界的な注目を集め、やがてPVDF は焦電生、2次高調波発生を示す強誘電体であることがわかり、世界で初めて強誘電性高分子が小林理研で誕生したことになる。生体高分子の圧電性の研究は、深田研が世界的に独走状態にあったが、PVDF と関連する強誘電性高分子の研究は、世界を巻き込み熾烈な競争状態に突入した。

1970 年代半ばを過ぎると、測定装置は半導体オペアンプの急速な進歩、さらには高価なミニコンピュータが、安価なパソコンとして一般に普及したことを背景に、理研では全自動圧電・誘電・粘弾性測定装置を完成させ、市場に送り出した。

理研の深田研では、貝原 真博士が血液凝固のレオロジーの研究を継続的にやられた。生体高分子物理という研究室名の本道を歩み、大きな成果をあげられた。この研究は、バイオレオロジー学会の中核をなす分野となり、貝原さんの貢献は大きい。

1990 年代に入ると、深田先生は顧問として小林理研に復帰された。いろいろ思い浮かぶ研究テーマを若者に語り掛け、多くの成果を誘引された。一例として、伊達さんの論文「圧電性による弾性率制御」に目を付けられ、これを小林理研とリオンを動かして、実際のシステムとして完成させた。これには伊達さんの“負性容量回路”の設計と、児玉さんのシステムの構築と基礎データの集積により、PVDF の音響透過損失を電気的に制御する手法を実現した。さらに、深田洋子さんが小林理研に来られ、圧電セラミクスの振動絶縁と振動減衰に発展させた。

もう一つはポーラスポリプロピレン(p-PP)を用いた高性能歪センサーの実用化である。ポリプロピレンに空気層を層状に形成させ、内部空気層面にポーリングにより電荷を注入すると、いわゆるエレクトレットが多数積層した構造ができることがフィンランドの技術研究センターVTT により報告された。深田先生はこの研究に目を付けられ、児玉さんが、小林理研で確立した高度なポーリング条件をベースに、我が国の秀逸な人工紙メーカー及び楽器会社と3社の共同研究を強力に進めた。数年にわたる研究を経て、電気・機械的に安定なp-PP センサーを内蔵した、アコースティック/クラシックギターの市販に成功した。

深田先生は国際的に著名であるのはもちろん、多くの友人との交流を楽しまれていた。さらに、各国で客員教授として、研究の普及に貢献された。

- 1965 年 米国 ニューヨーク大学客員教授

- 1974 年 ブラジル サンパオロ大学客員教授

- 1986 年 ドイツ ダルムシュタット大学客員教授

- 1986 年 ドイツ コンスタンツ大学客員教授

- 1987 年 ドイツ アーヘン工科大学客員教授

理研時代の弟子たちは、「栄会」と称して、毎年先生を囲む集りをもってきた。白寿会を企画し、楽しみにしてきたが、残念ながらコロナで延期されてきた。ようやく、2022 年5 月百寿の会が実現し、大いに楽しいお祝いの時を過ごすことができた。栄会のメンバーは若い時期に、それぞれ自分の意思で、思う存分自由に研究に打ち込むことができたと思っている。先生は実験している様子を後ろから見ているとき、あるいは議論に付き合ってくださるとき、「面白いですね」とおっしゃる。これを我々は、“深田の魔法の言葉”と呼んでいた。なかなかよくやっているね、さらに頑張れというのが本来な意味であったが、本当に褒められたと錯覚する場合が多かった。先生は、否定的な表現は意味がなく、肯定しか良い結果を生まないという信念を持っておられた。先生の、「面白い」という感覚は、独特の感性から生まれたもので、複雑な自然現象や弟子の実験結果について、少なくとも一部分は本心から面白い、と感じておられたと思う。この感性が、圧電高分子の発見につながり、その後の研究の発展の背景を支えていた。「面白いですね」の魔法に勇気づけられ、自由な研究を思う存分やってこられた弟子たちを代表して、ここに感謝の念をささげたい。

文献

[1] E. Furkada, J. Phys. Soc. Jpn., 10, 149 (1955).

[2] E. Fukada and I. Yasuda,, J. Phys. Soc. Japan, 12, 1158, (1957.)

[3] H. Kawai, Jpn. J. Appl. Phys., 8, 975 (1969).

[4] 深田栄一 “研究生活70 年史”