|

2024/ 1

No.163 |

1. 巻頭言 | 2. 101 歳の物理学者の回想 | 3. 19th International Symposium on Electret(lSE19)会議報告 | 4. 自身の聞こえに関する「気付き」を促進するための「聞こえチェッカー」の開発 | |||

|

|

5. 携帯ワイヤーレコーダ | ||||||

<技術報告>

![]() 自身の聞こえに関する「 気付き」 を促進するための「聞こえチェッカー」 の開発

自身の聞こえに関する「 気付き」 を促進するための「聞こえチェッカー」 の開発

リオン株式会社 R&D室 中 市 健 志

はじめに

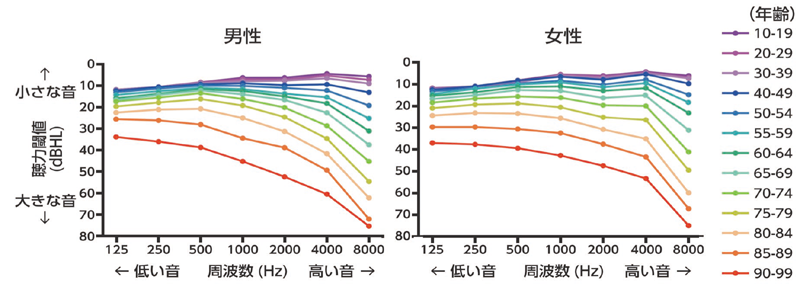

日本補聴器工業会が実施している難聴者率や補聴器装用率等の実態に関する調査によると、自己申告による難聴者を100%とした場合の補聴器所有率は15%、また、医師へ相談する率については38%と低い[1]。難聴を放置することは、聞き間違いによるコミュニケーションのトラブル、社会的孤立、さらにうつ病リスクの増加などへつながるため、早期の発見が必要である。ここで紹介する「聞こえチェッカー」は、難聴に自覚のない方や聴力が気になっているが、医療機関の受診に至らない方が、簡易的に聴力を測定できることを目指している[2, 3]。自分の聞こえの程度を知る事によって、聞こえに興味を持ち、難聴の早期発見と耳鼻咽喉科医師による適切な診察・診断へつなげることを目指し公共施設やイベント等で用いることを想定している。通常、聴力検査の結果は dB(デシベル)で表示されるが、「聞こえチェッカー」では、自身の「聞こえの年齢」にて表現される。聞こえの年齢のベースには、国立病院機構東京医療センターにて行われた、年齢以外に耳疾患の影響を受けていない1万人を対象として聴力の加齢性変化を調査した結果を用いている[4]。10 代から90 代までの幅広い年齢層の男女別データを利用している(図1)。同世代の聞こえと比較することによって、前述のdB で表示されるより聞こえの程度がイメージしやすい。現在、様々な施設で実用化を目指した実験を行っている本機を紹介する。

聞こえチェッカー

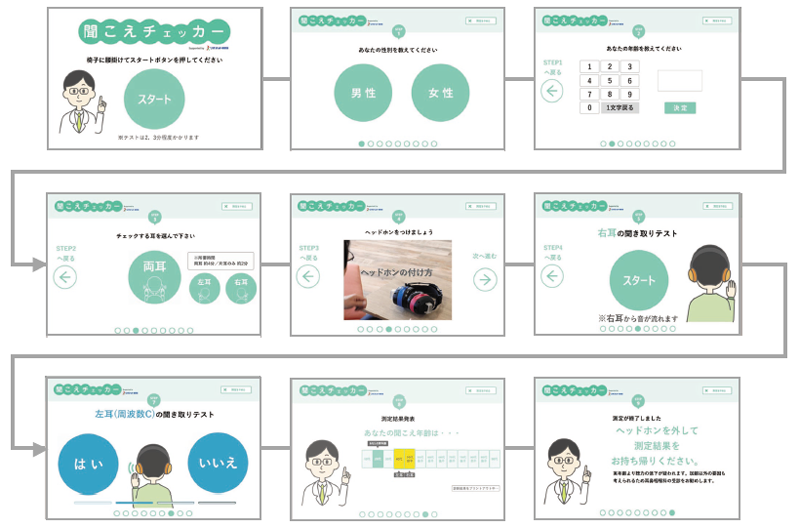

聞こえチェッカーは、アプリを動作させるタブレットPC、聞こえを測定するために音源を提示する耳覆型受話器,結果を出力するプリンタによって構成される。また、この聞こえチェッカーが何を行うものなのかを理解できるポスターも作成した(図2)。タブレットPCと受話器は、専用の無線ドングルをタブレットPCのUSB端子に接続し無線にて通信を行う。通信方法は920 MHz帯通信(ARIB STD-T108)が採用され、これはオージオメータAA-K1シリーズに搭載されている技術を用いている。受話器は単三電池2本にて動作する。音源は純音が用いられ、PCのアプリから提示する周波数、提示レベルのパラメータを送信して受話器側で純音が生成され呈示される。音源の周波数は1000 Hz、4000 Hz、8000 Hz が2.2 Hz(約0.45 秒)周期の断続音にて提示される。

聞こえの年齢の測定手順

測定の流れを図3に示す。本機は誰でも容易に使いこなせるように、画面デザインをわかりやすく、使いやすさを重視した設計となっている。最初に年齢と性別を入力する。両耳測定を行う場合は、右耳、左耳の順に行われる。片耳のみの測定も可能である。最初に提示するレベルは、図1に基づいて決定される。入力した年齢に最も近い年齢の平均値を選択し、その値に20 dBを加算したレベルで提示する。聴取者は、信号が聞こえた場合は「はい」、聞こえなかった場合は「いいえ」をタッチする操作を行う。「はい」の場合は- 5 dB、「いいえ」の場合は+ 5 dB レベルが変化して再び提示される。応答が「はい⇒いいえ」、「いいえ⇒はい」に変化すると、Turn Around としてカウントされ、 カウント数が一定値を超えるとTurn Around 時の呈示レベルを平均して閾値を決定する。

聞こえの年齢は、得られた閾値と、性別および年齢毎による聴力への変化値の閾値の差分から最も近い年齢を聞こえの年齢としている。

おわりに

現在、聞こえチェッカーは病院モールに併設される薬局、地方自治体のイベントなど、試験的に用いられている。体験によって、自身の聞こえに興味を示し、耳鼻咽喉科受診のきっかけとなれば幸いである。

参考文献