|

2023/ 7

No.161 |

1. 巻頭言 | 2. 多孔質プロピレン(C-PP)エレクトレットの圧電性と振動検出デバイス | 3. 肩掛式録音再生機 | |||

|

|

4. 小型低周波マイクロホン | |||||

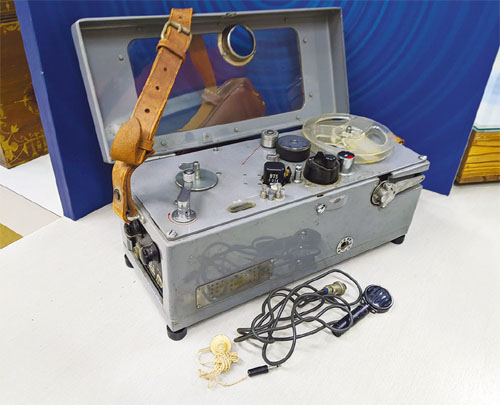

![]() 肩掛式録音再生機

肩掛式録音再生機

事務室 倉 益 真 一

当所音響科学博物館に新たな展示品が加わった。街頭録音などの場面で活躍した肩掛式のテープレコーダである。重量約8.6 kg と今の感覚では軽量といい難いが、肩掛用の革紐が取り付けられた堅牢なボディに電池駆動と、屋外に持ち出して使用することに特化した機器である(図1)。このたび寄贈のお申し出をいただき、当所博物館の記録具・録音具コーナーにお目見えすることとなった。ご厚意にこの場を借りて厚く御礼申し上げたい。

街頭録音といえば、テレビ番組などで街頭インタビューの模様は頻繁に目にする。であれば収録は日々各所で行われているのだろう。中には一般人を装った番組関係者を使っていることもありそうだが、とにかくアナウンサーなど番組出演者だけではなく、一般の方々による「街の声」を紹介することは、視聴者の共感を得るための手法としてすっかり定着している印象である。

では、この「街の声」はいつから流されるようになったのか。検索すると日本では終戦翌年の1946年からGHQ の指導のもと、NHK のアナウンサーが街頭インタビューで集めた声を放送する番組が製作されていたとのこと。今は個人がインターネットを介して様々な意見や感想、果ては愚痴の類まで発信できる世の中だが、当時は一般市民が声を上げる機会も、上げた声を他者に届ける機会にも恵まれなかっただけに、お仕着せではない街の声を集めて放送する番組は新鮮で人気を博したものと想像する。

そうなると次に気になるのは手段である。磁気録音の研究は日本でも昭和初期から行われていたようだが、この時点ではレコード盤に溝を刻む円盤録音が主流だった。レコード盤に振動は禁物であるから移動しながら録音するような場面には適さない。そこで、放送開始当初は円盤式の録音機を積んだ自動車を近くに待機させ、インタビュアーはそこから長いマイクロホンケーブルを引っ張ってインタビューしていたとのこと1)。場所を変えつつ収録することになるとケーブルの引き回しに録音車の駐車スペース、録音機の電源確保を都度考えなければならない。本機のように外部電源が不要で機動性の高い録音機の登場は現場が熱望していたものだろう。

さて、改めて本機を見ると、ボディに埋め込むように収納された銀色のバーが目につく。引き起こしてみるとハンドルである。何のハンドルかと訝しんだが、NHK放送博物館のWebサイトに同型機が掲載されており、その説明には「ゼンマイ駆動、手巻き式のテープ録音再生機」とある2)。つまり蓄音機におけるターンテーブルと同じくハンドルを回してゼンマイを巻き、テープを巻き取る構造で、では電池はというと増幅系に使用されている。先行する海外の録音機にはこのハンドルがない。なぜこんな構造になったのかとさらに検索をすると、これは当時本体に内蔵できる小型モーターの製造技術が発達していなかったためとあった3)。代わりにゼンマイ式モーターを採用した結果、電気非電気が同居するユニークな録音機となった。

参考