|

2017/4

No.136 |

1. 巻頭言 | 2. 第5回米国音響学会 日本音響学会合同会議報告 | 3. 三角点・三角測量・トランシット | 4. 地震警報記録装置 SM-47 | |||||||

|

|

|||||||||||

<技術報告>

![]() 地震警報記録装置 SM-47

地震警報記録装置 SM-47

リオン株式会社 環境機器事業部 開発部 長 島 健 祐

1. はじめに

現在、鉄道機関には地震を検知し列車を停止させるため、NEWS(New Earthquake Warning System)型をベースとした地震計が各地に設置されています。NEWS型は走行安全性の確保などを目的に、30年以上前に鉄道技術研究所(現:鉄道総合技術研究所)で企画された警報用地震計の型式のことです。弊社では地震による被害を防ぐべく、NEWS型をはじめとした鉄道向け地震計の開発に長年携わって参りました。今では安全管理用として多くの場所でリオンの地震計をご利用いただいています。

今回、鉄道機関で多くご利用いただいているSM-46の後継機種として、地震警報記録装置SM-47を開発しました。SM-47では警報判定機能の強化、設置やメンテナンスを考えた設計など行っており、それも踏まえて紹介いたします(図1)。

|

|

図1 地震警報記録装置 SM-47

|

2.概要

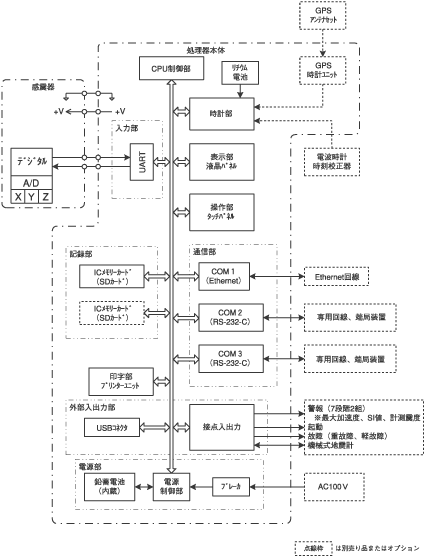

SM-47は、地震動の加速度を検出し、その値から算出される警報判定信号(水平成分合成最大加速度値、3成分合成最大加速度値、SI 値※、計測震度から選択)が設定された警報レベルを超えた時に警報を発生し、その地震動の時刻歴加速度波形をSDメモリカードに記録することが出来ます。SD メモリカードは512 MB,2 GB に対応し、長期間の地震観測が可能です。また、停電補償用電池を内蔵しているので、停電時も観測可能です。 SM-47は誤起動や誤警報を防止する機能を搭載しており、より正確な地震判定が出来るようになりました(図2)。

※ SI 値:地震の揺れ方に対して、構造物がどの程度のエネルギーで揺らされているかを示す値

|

|

図2 システムブロック図

|

3.SM-47 の主な特徴

3-1. 感震器

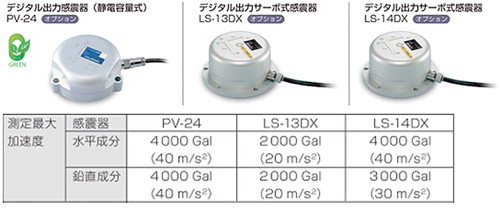

SM-46はアナログ出力方式の感震器でしたが、SM-47 では24ビットのA/D変換部を使用したデジタル出力方式を採用し、耐外来ノイズ性能が向上しました。接続できる感震器は図3の通りです。感震器により測定最大加速度が2000 Gal,4000 Gal と選択可能です。

(1) デジタル出力感震器(PV-24)

PV-24は検出方法が静電容量式(MEMS)であり、1軸あたり3つのセンサによる2 out of 3(多数決判定)を採用しています。そのため長期にわたり高信頼性を維持し、地震動による機器の制御に適しています。

(2) デジタル出力サーボ式感震器(LS-13DX,LS-14DX)

LS-13DX,LS-14DXは半導体レーザと分割型シリコンフォトダイオードの光学方式を用いており高感度・低雑音のため、地震波形を高精度で検出することが出来ます。

|

|

図3 感震器一覧

|

3-2. 誤起動防止機能

地震計は、起動検出信号が設定している起動レベルを超えた段階で地震発生と判断します。しかし、鉄道沿線付近に感震器が設置されている場合、列車が通過した振動により地震と判断してしまう恐れがあります。そのような誤起動を防止するため、SM-47では地震動とそれ以外を識別するノイズ判定アルゴリズムを搭載しました。

① パルス状の立ち上がりノイズ

起動レベルを超えた時点で、ある一定値を超えていた場合はノイズと判断し地震としない。

② 1成分のみ振動

起動検出信号が水平成分合成加速度に設定されているとき、起動レベルを超えたがその後、どちらか1成分しか振動しない場合は地震と判断しない。

③ 振幅の正負変化

起動レベルを超えたがその後、正負変化のない振動だった場合は地震と判断しない。

3-3. 警報判定機能

SM-47 では1系統7段階の警報レベルの設定が可能で、警報接点として7段階2組搭載しています。また警報設定レベルが合成加速度250 Gal 以上、SI 値40 cm/s 以上、計測震度5.5以上に設定されている場合、SM-47では検出方式の異なる機械式地震計とのAND判定による警報出力に設定することが可能です。

3-4. 演算機能の強化

従来品の演算機能は水平成分合成最大加速度値、3成分合成最大加速度値、SI値の3種類のみでしたが、SM-47 では計測震度の演算も出来るようになりました。

図4にSM-47の測定画面例を示します。計測震度を求めるには、フーリエ変換や周期補正等の処理を行う必要があり、リアルタイムで警報を出すことが出来ないため、これまでの弊社の鉄道向け地震計には搭載しませんでした。しかし、計測震度による評価に対して一般の認知が高く、警報による運転停止後の運転再開判断に計測震度が利用されるようになってきたため、同演算機能を追加しました。また鉄道ほどの瞬間的な警報判断が必要のない場面では、計測震度による警報の要求が高まってきたなどの理由もあります。

|

|

図4 測定面面例

|

3-5. 外部入出力部

SM-47は5つの外部入出力部と3つのオプション機器接続用端子を持ちます。

① データ出力・制御ポート (COM1 Ethernet 入出力)

② データ出力・制御ポート (COM2 RS-232C 入出力)

③ データ出力・制御ポート (COM3 RS-232C 入出力)

④ データ出力・制御ポート (USB)

⑤ 接点出力(起動、警報7段階、故障) 2組(各組同一設定)

⑥ 機械式地震計用インターフェース (接点入出力、電源)

⑦ GPS チューナ用インターフェース

⑧ 外部時刻修正ユニット用インターフェース (RS-422 入出力)

インターフェースにEthernetとRS-232Cを標準装備しており、ネットワーク観測システムを構築する際の通信手段に幅広く対応しています。通信仕様は、旧製品からの置き換えも考慮し、複数の通信プロトコル及びフォーマットから選択が可能です。また、自己診断機能を搭載しているので、感震器や本体等の異常を検出した際も、通信部より情報が出力されるようになっています。

時刻修正機能はGPSと電波時計を選択可能(オプション)であり、時刻精度の高い計測データを得ることが出来ます。また、EthernetやUSBが搭載されているため、TCP/IP

のFTP やUSBフラッシュメモリにより簡単に記録データを回収することが出来ます。

3-6. 設置・メンテナンスを考えた設計

地震計は常に動き続けているため定期的な点検を必要とします。その際、正面パネルを開ける必要があるのですが、従来品ではパネルが大きく、作業を行いづらいという短所がありました。そこでSM-47では正面パネルを2枚に分割し観音開きになるよう設計しています。また、開閉がし易いように、パネル固定用のネジは手締めタイプのローレットを採用しています。これにより、従来品よりも設置・メンテナンスの柔軟性を高めることが出来ました。 他にも稼動中やメンテナンス中の誤操作防止のため、タッチパネルに画面カバーを取り付けられるようにしています。

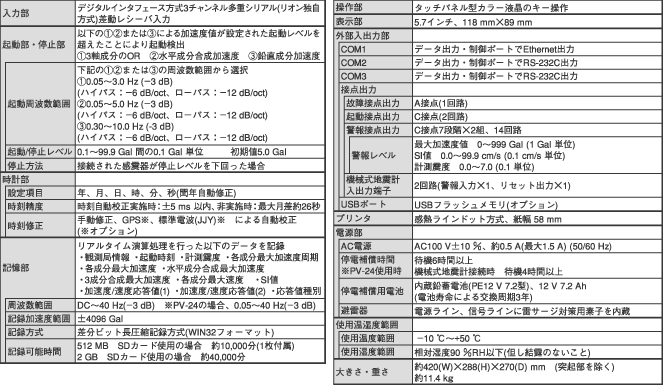

4.仕様

|

5.おわりに

近年、東日本大震災をはじめ、多くの大地震が発生していることから、列車運行にあたっては地震対策の強化が求められています。地震による被害を防ぐため、SM-47 が多くの場所で役立てられますよう望んでおります。また、今後も地震対策の重要性を考え、よりよい地震計の開発に取り組んでまいります。