|

2017/4

No.136 |

1. 巻頭言 | 2. 第5回米国音響学会 日本音響学会合同会議報告 | 3. 三角点・三角測量・トランシット | 4. 地震警報記録装置 SM-47 | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その102>

![]() 三角点・三角測量・トランシット

三角点・三角測量・トランシット

名誉研究員 山 下 充 康

音とは直接関係しないが、旧いトランシット(transit:経緯儀)が手に入ったので今回の骨董品シリーズではこのトランシットを取り上げる。旧い測量器らしく重くて頑強に作られている(図1)。

|

|

|

図1 旧いトランシット(製造年不明 日本製)

|

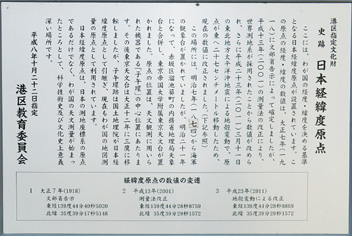

麻布の飯倉、アメリカンクラブの入り口近くに「日本経緯度原点」がある(図2)。港区の指定文化財とされていて、立て看板が有るのでそれと判るが、変哲もない石(金属標)が置かれているだけの史跡である。この石は測量に不可欠な石で、全国に設置されている三角点の基準とされている大切な石である。三角点は一等から五等まで国土地理院によって定められていて、全国に約11万点もの三角点が置かれている。

|

|

|

図2 日本経緯度原点と看板(東京麻布)

|

測量の歴史は古い。江戸時代後期に日本列島の地図「大日本沿海輿地全図」を作った伊能忠敬は有名である。古典的な手作りの測量器具で距離を計り角度を求め、約20年かけて今日の我々が目にしているものとほぼ等しい地図を作り上げている。その基になったのは三角測量の技術であった。今日でも土木学科の学生たちが実習の中で三脚に載せた望遠鏡を覗き、巻き尺と赤白の棒を振り回している光景をしばしば見かける。

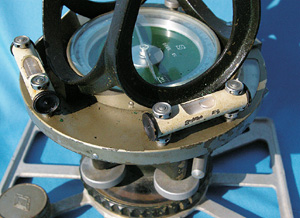

トランシットは原理的には精巧な分度器である。厳密に水平、鉛直にトランシット設置し、望遠鏡を覗いて角度を求める。水準器が付けられ(図3)、角度を測定するのだが、仰角と水平角の両者を副尺で精密に求めることができる(図4)。今では「トランシット」とはいわず「セオドライト」などと呼ばれている。さらに以前はアナログ式であったが今日ではデジタル式になり、小型軽量なものに変わった。かつて伊能忠敬の使っていた測量器具とは性能といい精度といい大きな進歩であるが、原理的には大きく変わっていない(図5)。

|

|

|

図3 水準器

台座に水平2方向と、望遠鏡下にも水準器が取り付けられている |

|

|

|

図4 仰角と水平角目盛盤

バーニヤ式で主尺との組み合わせにより正確な角度を求める |

日本全国に置かれた三角点が基準になっているが、今日では衛星を使ったGPSによる測量が手軽に利用され ている。三角点もただの石くれとなってしまった。 飯倉の原点は日本国の経緯度を決める基準点とされているが、基準であれば基準なりにもっと大切に扱われて良いのではないかと感じられる次第である。

|

|

|

図5 伊能忠敬像(東京深川 富岡八幡宮)

方位磁石を取り付けた杖「わんか羅針」を携帯している |