|

2017/1

No.135 |

1. 巻頭言 | 2. オルゴール | 3. Kids ほちょうき リオネットピクシーの開発 | ||||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その101>

![]() オルゴール

オルゴール

名誉研究員 山 下 充 康

観光地の呼び物の一つにオルゴール博物館が挙げられる。オルゴール博物館は各地に存在するが、何処も女性軍で混雑している。

そもそもオルゴールというのは、オランダ語でオルガンを意味する“orgel”に由来する日本独自の呼び名であって、海外ではミュージックボックスなどと呼ばれている。童謡や流行り歌を収めた簡単な造りのオルゴールは土産店でも購入することができるが、本格的なオルゴールとなると楽器店で購入するのが正しい。

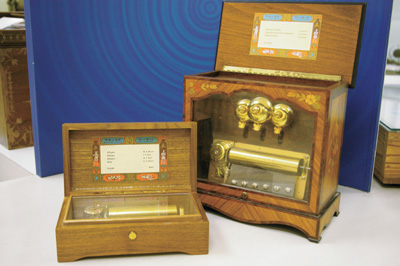

オルゴールの歴史は古い。18世紀にスイスの時計職人がトゲトゲを付したシリンダーをゼンマイ仕掛けで回すことによって音楽を演奏する仕組みを考案した(図1)。ゼンマイ仕掛けを利用してシリンダーを回すだけでなく、音楽に合わせて人形が動くなど様々な構造のオルゴールも考案されている。

|

|

図1 シリンダー式オルゴール(スイス製)

右のアップライト型はゼンマイでシリンダーを回転させるだけでなく、 蝶をかたどった3本のハンマアームが演奏に合わせて上部のベルを叩く。 3〜4曲の連続演奏が可能である |

シリンダーがディスクに代わって長い曲も演奏できるようになった。ディスク型の旧いオルゴールが手に入ったので紹介しておく。スイス製であるが円盤型のディスク をセットすることによって好みの音楽を演奏することができる(図2)。

|

|

図2 小型のディスク式オルゴールと交換用ディスク(スイス製)

シリンダーの代わりにディスク裏の突起で歯車を回転させて振動子を鳴らす |

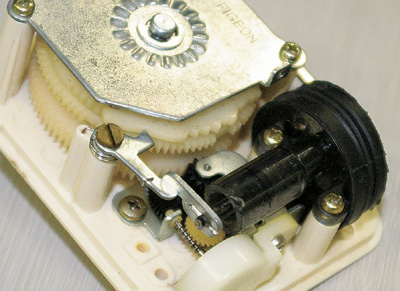

オルゴールに小鳥の囀りを奏でるタイプがある。二枚のカムによって小さな笛とエアーポンプを組み合わせて甲高い囀りを聞かせるタイプで、嗜好品として人 気がある。これは笛の音が音源であるから設置場所に依らない。振動子を震わせて音を放射するタイプでは振動を音に変換する為に板か箱の様な音の出易い物体 に置く必要があるが、小鳥オルゴールではその必要がない(図3)。

|

|

図3 笛式のオルゴール(日本製)

奥のアームで空気を送り、手前のアームでピストンを動かして高低のある鳴き声を出す。連動して鳥の人形が囀るように動く鳥籠型オルゴール 「シンギングバード」に内蔵される |

オルゴールに耳を近付けると、ブーンという蜂の羽音の様な音が聞こえる。これはゼンマイの速度を調整するために小さな風車が設けられているからで、ブーンという音はこれが回転する音である。オルゴールの箱の中に は蜂が閉じ込められているといわれる所以である。オルゴールの箱はブーンという音を取り去って振動子の音だけを聞かせるハイパスフィルターの役目も果たしている。

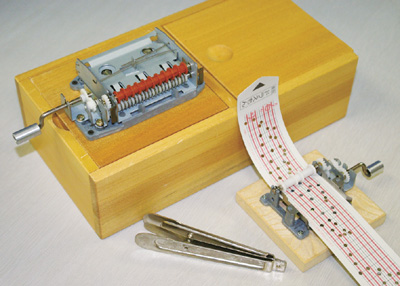

変わったオルゴールに紙のオルゴールがある。長い紙に左右の指が奏でるであろう音がヘ音記号とト音記号で譜面に記されていて、音符の位置に孔を開けて演奏す る。紙がいたまないように再生する機械部分に様々な工夫が観られる(図4)。

|

|

|

図4 紙のオルゴール(日本製)

五線譜状のシートに専用のパンチ(手前)で孔を開け、開いた孔に歯車が嵌るとその歯車が回転して振動子を鳴らす。送り部は紙に折目がつか ないようツバ付のローラで軽く抑えている |

オルゴールは蓄音器以前に多数考案された自動演奏楽器の一種である。自動演奏楽器についてはオルガニート(本シリーズその24『自動演奏楽器オルガニート ジェ ム・ローラー・コンサートオルガン』No.48 1995年4月号)の回で紹介したので参照いただきたい(図5)。

|

|

|

図5 手廻しオルガン“Chautauqua Roller

Organ”

|