|

1995/4

No.48 |

1. 所長就任のご挨拶 | 2. 地震のデシベル値 | 3. 自動演奏楽器 | 4. 超音波診断装置UX-02 |

ジェム・ローラー・コンサートオルガン

理事長 山 下 充 康

近年、なぜかオルゴールが人気を呼んでいる。地方の小都市やちょっとした観光地で古今東西のオルゴールを展示している施設を見かける機会が多くなった。アンティーク時計のような機械仕掛けの収められた古色蒼然とした木製のキャビネットから奏でられる響きには、CDやDATなどの現代的なサウンドでは感じることのできない素朴な味わいがあって、これが人の心を強く引きつけるらしい。

蓄音機の発明以前、音楽を記録し、これを再生することのできる唯一の装置がオルゴールであった。音楽の自動演奏装置である。我々は今日、展示館などで比較的容易に大小のアンティークオルゴールを見ることが出来る。組み込まれたゼンマイや歯車などが精巧に作動するメカニズムは時計職人の手によるものと言われている。

オルゴールと言えば無数のピンが植えられた円筒や細かい突起の付いた円盤を回転させて櫛歯と呼ばれる金属の振動子を弾いて曲を奏でる方式が一般的である。

今回登場させるのは、このようなオルゴールとは少し毛色の変わった図1のような自動演奏オルガンである。自動演奏楽器と言えば、以前、この紙面で自動演奏式のハーモニカ「ロールモニカ」(骨董品シリーズ その23−1994年10月−)を紹介した。これはハーモニカそのものが組み込まれた装置を口にくわえて吹奏する方式の楽器であった。息の吹き出しと吸い込みの塩梅が難しくて自動演奏というわけにはいかない。(いまだにまとまった音にならず、どういう曲が演奏されるべきものであるのか不明のままである。)

図1に示した装置は小型の手回しオルガンで、1880年代にアメリカで製作された品物である。アンティーク楽器関係の書物に「ジェム・ローラー・コンサートオルガン」と記載され、全く同型の品物が写真入りで紹介されているが、残念ながらメーカーや構造などについての詳しい説明は不明である。

|

|

図1 ジェム・ローラー・コンサートオルガン |

全体が木箱に収められていて、箱の上部にはガラスのはめられた落とし蓋がある。ガラスを通して内部のメカニズムを見ることができる。箱の手前に位置する鉄製のハンドルを回すとフイゴのように動作して風袋に空気が送られ、これがリードを鳴らすことになる。

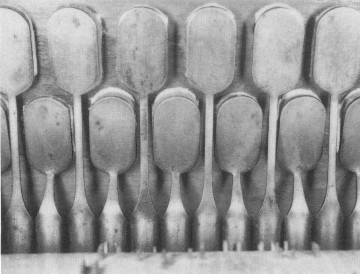

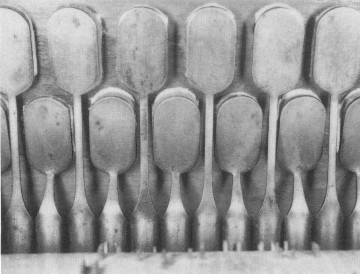

箱の中央にシリンダーオルゴールのピンドラムを思わせる円筒が取り付けられていて、ハンドルに同期して緩やかに回転する。この円筒はバレルと呼ばれる演奏用のソフトで、簡単な操作で交換することができる(図2)。 直径が4.5cm、長さ16cmの木製、全面に無数の短いピンが打ち込まれていて、バレルの回転に伴ってピンが小さな金属板のキイ(図3)を開くと所定のリードに風が送られて音を奏でる。

|

|

図2 木製の円筒バレル(直径4.5cm、長さ16cn)。

外周の全面にピンが打ち込まれている。 |

|

|

図3 リードに送られる空気をコントロールするための金属バルブ。

|

使われているリードはフリー・リードでアコーデオンに似た音色である。

これは卓上型であるが、同じような装置を肩に掛けて演奏を聞かせてくれる光景をヨーロッパの街角で見掛けることがある。パリのサクレクール寺院の前の広場では手回しオルガンを伴奏に使ってシャンソンを聞かせる有名な辻音楽師がいる。彼の手回しオルガンのソフトはバレルではなく、屏風折りにした孔あきの厚紙(ブックと呼ばれる)である。バレルと違って厚紙の帯は記録されるソフトの長さが制限されないのでシャンソンの伴奏などには都合が良い。

ここに紹介したバレル式の手回しオルガンは百年を越える年代物であるが、保存状態が良くてメカニズムや奏でられる音は少しも損なわれていない。

木製のバレルは残念ながら虫に食われて部分的にピンが抜け落ちているので、時々音が飛ぶけれど、そこはそれなりに味わいが感じられる。

バレルはオルゴールのシリンダーと似た役割をするが、実は大きな違いが隠されている。それはバレルが螺旋状に回転することである。螺旋状に回転することによってバレルは軸方向に送られ、一曲の演奏に二回転半が使われるように工夫されている。曲によっては三回転を要する長めのソフトもある。

5本のソフトを手に入れたが、収録(?)されているのはアメリカの古いポピュラー歌謡らしい軽快なメロディの曲の賛美歌のような静かな曲である。ガラスの落とし蓋を開けて演奏すると意外に大きな音を響かせる。小さな教会ならば賞美歌の伴奏に十分な音量である。ちょっとした芝居小屋なら踊り子たちのダンス音楽にも使えそうである。

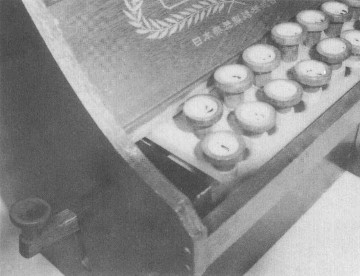

話は手回しオルガンから離れるが、展示室の骨董品の一つに小さな卓上オルガンがある(図4)。体裁から推測するに子供の玩具のようであるが、タイプライターのような円形のキイが15個セットされていて1から7までの数字が書かれている。黒鍵なしの2オクターブである。本体の側面に別のレバーが突き出ていて、これをピストンのように繰り返して押すことによって風袋に空気が送られ、鍵盤を押すとリードが鳴る仕組みになっている。リードの音程は狂っていないが、風袋に穴が開いているらしく、スカスカと空気が漏れて落ち着かない。日本の某有名楽器メーカーの製品だから修理を依頼しようかと考えている。

|

|

図4 卓上オルガン(日本製)

タイプライターのキイを思わせる鍵盤と送風用のレバー。 |

この卓上オルガンも骨董コレクションの一つであるが、百年を越える年月を経て今なお見事な演奏を聞かせる手回しオルガンの前では顔色を失っている。