|

2016/7

No.133 |

1. 巻頭言 | 2. 誘電法による圧電率・弾性率の測定 | 3. カメラ | 4. ローノイズマイクロホン UC-35P | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その99>

![]() カ メ ラ

カ メ ラ

名誉研究員 山 下 充 康

カメラの収集や写真撮影を趣味とする人々は今日でも少なくない。カメラは実用面でも、音響研究に限らず、自然科学者にとって不可欠な道具だった。その名残で小林理研の音響科学博物館にも幾つかのカメラが展示されている。

旧いカメラをひとつ紹介する。1938年製のライカⅢbである(図1)。このカメラはレンズを本体から引き出して固定する。ファインダーを覗いて被写体までの距離を測る。明るさを見ながら絞りとシャッターを調節して、ここで初めてシャッターボタンを押すことになる。一枚の写真を撮るのにこれだけの手順が要求された(図2)。このような儀式が必要だった写真が、デジタルカメラの登場によって手軽で自由に写真記録を残すことができるようになった。近年では更にデジタル技術が進み、携帯電話に撮影機能が付加され、ファインダーを覗いてシャッターを切る風景も珍しくなった。

|

|

|

図1 ライカⅢb(1938 年ドイツ製)

図はレンズを本体から引き出した状態 |

図2 シャッター部 |

巷から姿を消しつつあるものの中にDPE店がある。どんな街にでも写真店が一軒は在ったものである。DPEは現像(Development)、焼き付け(Printing)、引き伸ばし(Enlargement)の頭文字を並べたもので、モノクロ写真であれば自分で自由に焼き付けることができたものである。小林理研にも一時期暗室があったが、今日では女子更衣室となっている。

デジタルカメラ普及の影響はDPE店のみならず、フィルムにも及んだ。今ではフィルムを手に入れることも困難である。スライド映写機に不可欠だったリバーサルフィルムは残念ながら大手フィルムメーカーが生産を終了してしまった。

当時の研究者で論文の作成から発表に至るまで写真の世話にならない者は無かったといえよう。複写機が登場する前、図書室などで論文を書き写していた時代からカメラで丸ごと転写することも少なくなかった。そこで活躍したのがスパイ用の小型カメラである(図3)。

|

|

図3 ラトビアの小型カメラ「MINOX」 |

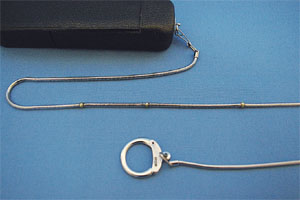

このカメラの優れたところは被写体までの距離を正確に測るチェーンが付随しているところであろう。距離の計測は写真の出来不出来に極めて強く影響したものである。原著の細かい図表や文字の復元には距離を正しく把握することが要求された。このチェーンはそんな時、大いに役立ったものである(図4)。

このカメラに使用するフィルムは普通の35 mm フィルムを半切にしたもので、専用カートリッジに収めて市販されていた。文献複写が主な用途であったが、風景や人物の撮影にも活躍した優れたカメラであった。

|

|

図4 MINOX 付属のチェーン |

手軽で高性能なデジタルカメラが普及したために撮影の技術を磨いた時代も遠のき、写真機も面白味が薄れてしまった。現像いらずのポラロイドカメラ(インスタントカメラ)がもてはやされた時期もあったが、それもいつの間にか姿を消してしまった(図5)。

|

|

図5 ポラロイド社のインスタントカメラ |