|

2014/4

No.124 |

1. 巻頭言 | 2. シリコンエレクトレットマイクロホンの温度特性 | 3. 鈴 | 4. パワータイプの防水型補聴器HB-W1RA | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その90>

![]() 鈴

鈴

理事長 山 下 充 康

カウベルについては先に登場させた(骨董品シリーズ その86「カウベル」2013/4)。カウベルは牛の首からぶら下げられた大きなベルで、楽器として使われることもある。今回はベル、鈴を登場させる。

クリスマスの時期には街中が“jingle bell !”で溢れかえる昨今である。鈴の音は何故か心浮き立つものがある。英文では鈴も鐘も“bell”であるが、東洋では鈴と鐘は明確に区別する。

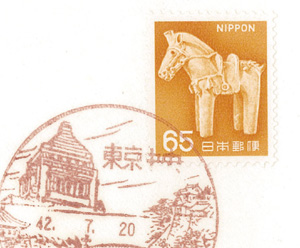

古墳時代(およそA.D.200 からA.D.600 頃)の遺跡から土器や鉄器に混ざって馬を象った埴輪が多数発掘されている(図1)。首の周りや轡(くつわ)の一部に丸い鈴のような飾りが付けられている。これらの鈴は土器だから鳴りはしないが形は鈴、いわゆる馬鈴であろう(図2)。

|

|

|

図1 埴輪馬の切手

(昭和42 年7月) |

図2 鈴を象った土器

写真提供:鈴木 章 医師 |

帯に付けられた馬鈴はアンティークな農機具の売り場で頻繁に見かける(図3)。骨董品屋のオヤジは蛇除けと説明していたが、爬虫類の蛇は聴覚が極端に退化しているから鈴の音は蛇除けではなさそうである。どちらかといえば熊除けであろう。山菜採りで山に分け入るときに熊を避けるために腰にぶら下げる鈴があるが、これは馬鈴を利用したものといわれている。話は変わるが 「ジャガイモ」のことを「馬鈴薯」とも呼ぶことがあるが、おそらくは馬鈴を想起させる形状からこのように呼んだものであろう。

|

|

|

図3 革帯に多数の鈴を取り付けた馬具

|

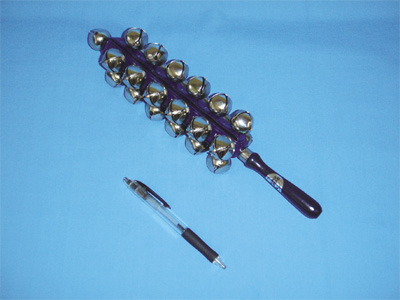

鈴は古来、神事などに用いられる楽器でもある。神楽鈴のように、沢山の鈴をスティックの一端に房状に並べた楽器は西洋でスレイベルと呼ばれ、マーラーの交響曲4番や、モーツァルトのドイツ舞曲、エルガ―の「威風堂々」などではオーケストラの中で編成楽器として活躍 している(図4)。

|

|

|

図4 鈴を多数取り付けた棒状楽器「スレイベル」

|

ここまでに紹介した鈴は金属で造られているが、ほかにも整形が容易な粘土で造られた鈴、土鈴がある。干支の十二支を象ったものなど、さまざまな形状の土鈴を各 地の民芸品店などでよく目にする(図5,6)。金属製の鈴に比べると土鈴の音は「コトコト」と鈍い。図7は韓国で買い求めた「天下大将軍」と「地下女将軍」を象った土鈴である。固く焼しめられているので土製とはいえ金属的な音がする。

|

|

|

図5 十二支を象った土鈴

午と戌は欠落 |

|

|

|

図6 さまざまな土鈴

各地の名物や伝統行事などが象られている |

|

|

|

図7 韓国の将軍標土鈴

天下大将軍(左)と地下女将軍(右) |

固く焼しめられている土鈴として駅鈴のレプリカが手元に残されているが、これも金属的な音がする。律令時代(飛鳥時代後期、A.D.660 頃〜)に書状などを急いで遠方に届けるのに馬を乗り換えるために設けられた駅で使者の身分を明かすのにこの鈴を携帯したものといわれている。実際は金属製であった(図8)。

|

|

|

図8 駅鈴を模した土鈴

表 面に「駅」裏面に「鈴」とある |

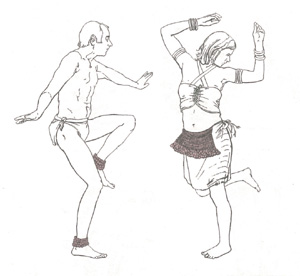

手首や足首に鈴を付けて踊る伝統はさまざまな地域に残されている(図9)。おそらく手足の動きに合わせてリズミカルに鳴る鈴の音が魔除けなどの神事に使われたことであったろう。

|

|

|

図9 足首や腰に鈴を付けて踊るダンサー

unicef“Musical instruments of the world”より |

楽器や神具のほかにも鈴の音はシグナルとして広く用いられる。ゴルフ場のカート路を電動カートが音もなく 走って来るものだからプレーヤーが接触して怪我をすることが多い。簡単な仕掛けで車輪の回転に合わせて鈴が鳴り、カートの接近を知らせるような光景を目にする。

音が極端に小さな移動物の位置を同定するのにもしばしば鈴が使われる。脚音を立てずに動き回る猫の首に小さな鈴を付けたのも生活の知恵であったことであろう。

ゴルフカートにしろ猫の鈴にしろ、あまりけたたましい音ではよろしくない。熊除けに使われるほどだから馬鈴はけたたましい。電動カートが走るのも広々とした芝生のゴルフ場、座敷で飼われている猫が駆け回るのも静かな屋内である。このような静かな環境では小さな鈴の音が心地好い音信号として注意を促すのに役立つ。近年 のように騒音が支配する中にあっては小さな鈴の音は騒音にかき消されて注意を促すことがない。紛失防止に鍵束や財布に鈴を付けている方を見かけるが、騒音の激しい場所では役立たないのではなかろうか。