|

2013/10

No.122 |

1. 巻頭言 | 2. マレーシア・マラヤ大学滞在記 | 3. 日 時 計 | 4. シリコンエレクトレットマイクロホン | |||||||

|

|

|||||||||||

<骨董品シリーズ その88>

![]() 日 時 計

日 時 計

理事長 山 下 充 康

陸上競技の世界大会で、日本人選手が100メートルを10秒以下で走り抜くかどうかが社会的に大きな話題を呼んだ。記録を見ると10秒01とか10秒07とか普通には感知することのできない時間を論議している。競技を離れた場面で1/100秒にどんな意味があるのか、普通には「瞬間」で済まされ、それがどうであれ実生活では問題になることはなかろう。「今何時?」「そうねだいたいね」と唄われた流行歌があったが、時間はすべからく大体で良さそうに思える。鉄道機関の運行についても分単位でダイヤが組まれ、まさに分秒を争うようにプラットホームでの列車の発着が繰り返されている。

江戸時代の日本では夜と昼とでは時間が短かったり長かったりする、いわゆる「不定時法」が採用されていた。「明け六つ」、「暮れ六つ」といって夏と冬とでは空が明るくなる時刻が異なっているので時間刻みが変わり、夏では昼の一刻が夜の一刻よりも30分ほど長かった。早くから空が明るくなり、遅くまで日が暮れないという特性を上手に時刻に反映させたものであろう。

今回の骨董品シリーズでは「日時計」を取り上げた。小林理研の骨董品展示室は「音響科学博物館」と称してはいるものの、自然科学の研究用品も広く収集展示したため、部屋の一画に日時計が集まってしまった。そこで今回は幾つかの日時計を紹介させていただく。

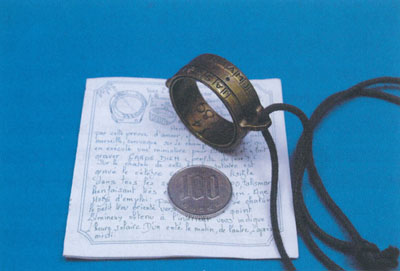

18世紀の初めの頃、カトリックの一宗派であるベネディクト派の修道士が旅に持ち歩いていた日時計が図1である。指輪の形をしていて孔が穿たれている。太陽からの光がこの孔を通って内側に光点を落とす。リングの内側に数字が刻まれていて、光点の位置から時刻を知ることができる。外側のリングに1月から12月の月の頭文字が刻まれていて孔の位置を月々に調整するように工夫されている。

|

|

|

図1 指輪型日時計

|

大航海時代を迎えて、船の位置と時刻を知るために開発されたのが図2,3に示した真鍮製の日時計である。図2の日時計はリングが二重になっていて、外側にリングには北緯が刻まれている。緯度を現在位置に合わせて使用する。この目盛とは別に当時の主要都市(パリ、ハイデルベルク、フロレンツ、ハンブルク)の緯度が記されているのが微笑ましい。使い方は、二つのリングを直角になるまで広げて印を南に向け軸の影が内側リングに刻まれた数字に落ちる。これで時刻を知ろうとするものである。

|

|

|

図2 ニ重のリングによる日時計

|

図3は方位磁石と水平器が組み込まれた日時計で、携帯に便利なようにコンパクトに作られている。真鍮製だから船上の使用にあたって潮風の中でも腐食に耐えたものであろう。緯度調整には目盛りの刻まれたスケールが折りたたまれているのを引き起こして使用する。

|

|

|

図3 方位磁石と水平器付の日時計

|

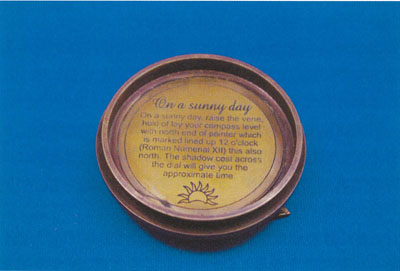

携帯用の日時計には様々な形態のものが見られる。図4の日時計には緯度の補正がないからイギリスのロンドン近傍でしか使われなかったものであろうか、頑丈な方位磁石の付属した日時計があったので蓋裏に記された文章とともに示した。

|

|

|

図4 方位磁石付の日時計(左)と蓋裏の文章(右)

|

さして旧いものではないが、日本製(中国など他の漢字圏で作られたものかもしれない)の携帯用日時計もあった。一つは懐中時計に形状を似せたものだが、午前8時から午後4時までの目盛しかない(図5)。

|

|

|

図5 懐中時計型日時計

|

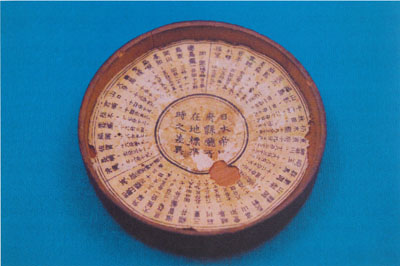

もう一つは木製で蓋裏に紙が貼られている(図6)。残念ながらムシクイが多いが、明石の標準時刻からの各地の時差が紙片に克明に記されているのが珍しいのでここに紹介しておく(図7)。

|

|

| 図6 日本各地の時差が記された蓋付きの日時計 |

図7 蓋裏に記載されている日本各地の時差

|

|

|

|

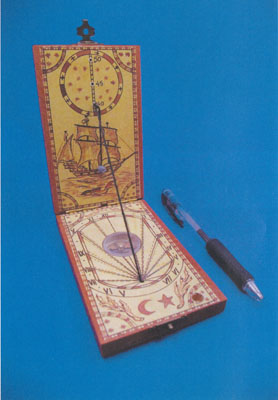

図8 錘の付いた紐を用いた日時計

|

図8は緯度を鉛の錘の付いた紐の固定支点で調整するもので、方位磁石が組み込まれていて時刻の読み取りは容易である。紐の影がこれも携帯に便利なように、小型の薄い木箱の形にまとめられている。

古来「秋の日はツルベ落とし」とか「畳の目に落ちる影の移動に秋を知る」とかいわれてきたが、時や季節を太陽と影で知ることは昔から生活に馴染んできたことであろう。太陽の光ではないが、松尾芭蕉の弟子・其角の句にも「名月や畳の上に松の影」とある。冬至や夏至の陽射しを利用したバビロニアやメキシコの石造りの建造物、イングランドのストーンヘンジ・・・太陽の位置と日陰を利用した遺跡は世界中に沢山遺されている。

ただ太陽が沈んでしまえば日時計は役立たずである。日が沈んでからは時を測るために線香が燃え尽きるまでの時間を利用した(落語:「立ち切れ線香」)とか、天智天皇の時代には水位の変化で時間を知る「漏刻」という水時計が発明されたとか。

1/100秒にどんな意味があるのか、普通の生活には大体で間に合うように思える。「そうねだいたいね」が好ましい。

晴耕雨読・・・そんな生活を取り戻したい昨今である。