|

2013/10

No.122 |

1. 巻頭言 | 2. マレーシア・マラヤ大学滞在記 | 3. 日 時 計 | 4. シリコンエレクトレットマイクロホン | |||||||

|

|

|||||||||||

![]() マレーシア・マラヤ大学滞在記

マレーシア・マラヤ大学滞在記

圧電物性デバイス研究室 児 玉 秀 和

マレーシア最初の大学であり、最高学府として知られているマラヤ大学(University of Malaya)に、8月16日から23日までの約一週間、客員准教授として研究活動を行ってきた。ここではマレーシアの現状も含め研究活動について報告する。

マレーシア滞在記

東京からマレーシアの首都クアラルンプールへは空路で約7時間、時差は僅か1時間である。8月のマレーシアは暑いと思われがちだが、最高気温は33 ℃ほど、最低気温は25

℃まで下がるので、日中38℃に達し夜も 30 ℃を下回らない東京よりも過ごしやすい。この時期はモンスーンの影響を受け短時間に大雨をもたらす。これも今の東京ではよくある光景だ。学生に「今日の天気はどうか?」と聞けば、「マレーシアの天気は毎日が晴れ時々曇り、ところによって雷雨。最高気温は35

℃、最低気温は25 ℃。と思えば間違いない」と返ってきた。

マレーシアはマレー系、中国系、インド系からなる多民族国家である。街に出ると公用語のマレー語の他に中国語、タミール語もよく耳にする。また民族間の会話では英語を多用するのはイギリス植民地時代の名残であろう。首都クアラルンプールは人口が150万人を超え、赤道直下ならではの低層住宅とショッピングモールやツインタワーといった大型の建築物が入り混じる。道路は幹線道路や高速道路が発達し整備も行き届いている。日本車をベースとした小型車を多く見かけ、排気ガス公害は低いレベルにあると感じた。

|

|

|

クアラルンプールより約100km西にあるKampong Kaum

Asliはコーヒー焙煎工場で有名

|

マラヤ大学

マラヤ大学は1949年にKing Edward VII College of Medicine(1905年設立)とRaffles College(1928年設立)を合併しシンガポールに設立された。現在、キャンパスはマレーシアの首都クアラルンプールと西隣の町プタリンジャヤ(Petaling

Jaya)の境界に 置する。キャンパスの総 積は750エーカー(3,035,250 m2)で、東京ドームの65個分に相当する。大学にはアジア美術博物館、植物園、試験農場、フィールド(自然)研究センターといった文化・科学施設が設けられている。2002年には芸術活動の一環としてシンフォニーオーケストラが設立された。

学部は医学、理工学、教育学、法学、人文・経済学 など全12学部、今回訪問した理学部には物理学科 (Physics)、化学科(Chemistry)、地質学科(Geology)、科学技術学科(Science

& Technology Studies)がある。

|

|

|

マラヤ大学物理学科棟

"JABATAN FIZIK"とある |

物理学科棟前からみたキャンパス

|

|

|

|

研究活動で作成したリモート測定プログラム

|

研究活動

マラヤ大学との研究協力関係は古川猛夫主任研究員の東京理科大学在籍時に遡る。古川主任研究員は当時マラヤ大学より留学生を受け入れ、強誘電ポリマーの研究を行ってきた。その実績から大学退官後も引き続き客員教授としてマラヤ大学に研究指導を行っている。

今回の研究は、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)について圧電性の発現機構をより深く理解することを目的としている。実験手法としては圧電率や弾性率をテンソル成分として得ることができ、かつ測定が容易な圧電共鳴法を用いる。PVDF短冊フィルムの誘電率周波数スペクトルは低周波側から長さ方向、幅方向、厚み方向の機械共振に対応した共鳴スペクトルが観測される。共鳴スペクトルを解析すれば圧電率や弾性率をテンソル成分として得られる。しかしPVDFでは1

MHz付近に緩和が現れるため、共鳴スペクトルの解析には緩和成分を含めた誘電周波数スペクトル全体が必要である。

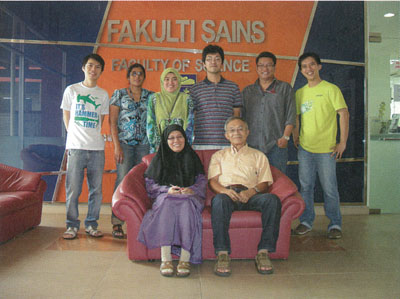

そこで今回の訪問では、マラヤ大学に圧電共鳴測定・解析のプラットフォームを構築するため、(1)広帯域誘電測定システム、(2)ダブルウェーブ法非線形誘電測定システム、(3)インピーダンスアナライザリモートコントロールプログラム、(4)共鳴スペクトル解析プログラムについて開発ならびに講義を行った。各種誘電測定システムの開発および解析プログラムの開発は研究所に実績があるためスムーズに行えた。しかし、(3)については当方に同様のアナライザが無いため、全くゼロからのスタートであった。マレーシア到着の翌日は土曜日であったが実験室を開けてもらい開発に勤しみ、集合写真からもわかるように研究を楽しむ明るいスタッフにも助けられ、火曜日にはすべてのミッションを完了することができた。

おわりに

今回の研究活動はProf. S. B. Abd. Rahman のご厚意により客員准教授として迎え頂いた。その御期待に応えるべく圧電共鳴測定の研究基盤を一週間で構築した。Prof.

W. H. Abd. Majid、Dr. T. S. Velayuthem、Dr. R. Ritikos、大学院博士課程のMr. W. C. Ganはとても気さくで、充実した生活を送ることができた。Mr.

Ganはタイトなスケジュールの中で多彩なマレーシア料理を楽しませてくれた。100円のカレーラーメンを食べるために車で1時間半かけて100 km先のSungai

Pelekに向かう行動力は圧巻であった。道中のマラッカの海とヤシ畑は今でも鮮明に記憶している。

|

|

|

前列左よりProf.W. H. Abd. Majid、古川主任研究員

後列左よりC. L. Chua、T. S. Velayutham、N. I. Mukri、筆者、R. Ritikos、W. C. Gan |