|

2011/1

No.111 |

1. 巻頭言 | 2. ICA 2010 | 3. IWRN10に参加して | 4. カンカン石(サヌカイト) | |||||||

|

|

5. 医薬業界向けパーティクルカウンタKL-04A | ||||||||||

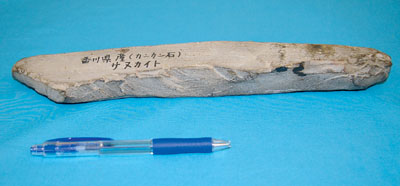

<骨董品シリーズ その77>

![]() カンカン石(サヌカイト)

カンカン石(サヌカイト)

理事長 山 下 充 康

瀬戸大橋をわたって坂出から高松自動車道に入ると高松ICの手前、府中湖のPA(パーキングエリア)がある。PAのレストランの正面に大きな石がブラ下げられている(図1)。見かけは何の変哲もない平たい石である。ハンマーが添えられていて、ここを訪れた人ならば誰でも石を叩くことができる。叩いた折に放射される音はカーンと金属を叩いたときのような音で石の音ではないのに驚かされる。この石が香川県(讃岐の国)特産の「サヌカイト」、別名で俗に「カンカン石」とも呼ばれている石である。サヌカイトに添えられている説明板を図2に示した。これによれば1891年にドイツの地質学者ヴァインシェンク博士が「サヌカイト」と命名して国際的に知られるに至ったとある。

図1 府中湖PAのサヌカイト* |

図2 府中湖PAのサヌカイトに添えられた説明板* |

|

* 写真提供:西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社 浜野 光司 氏

|

|

|

|

|

図4 中国の古楽器「磐」 |

図5 原石(左)と板状に切り出したサヌカイト(右) |

サヌカイトという呼び名は讃岐の特産であることからそのように呼ばれているようで、地質学の学名では「古銅輝石安山岩」。交易品として珍重され、英国皇太子に献上された(1922年)こともあると言う。石器時代には、この石が硬くて、割れ口が鋭いことから鏃(やじり)や槍の穂先、石斧やナイフとして使われていたようである。音響科学博物館の展示品のひとつ、目立つ存在ではないがサヌカイトの原石がある。

図3は骨董市をぶらついている時に商品の旧い絵葉書が強風に煽られて飛ばされないよう文鎮代わりに使われていたものを目にとめて安値で購入したサヌカイトの原石である。表面は酸化して白く変色しているが割ると内部はガラス質で黒々としている。

四国の地形は地図の上でも断層が複雑に走って特異な状況を見ることができる。日本列島を縦断するフォッサマグナ(中央地溝帯)が複雑な地形を造り上げ、山肌にサヌカイトが露出している地域すらあるほどである。

サヌカイトを薄い板状に切り出して風鈴やシロフォンに加工したものが香川県のお土産品として売られているし、金属的な不思議な音を利用して仏具として使われたり、中国では古楽器の「磐(pien ch’ing)」として利用されたという記録がある(図4 unicef “MUSICAL INSTRUMENTS OF THE WORLD” から引用)。

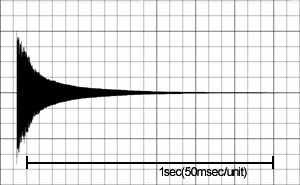

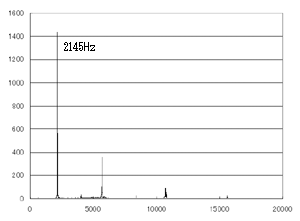

薄く切り出す過程のサヌカイト原石と切り出されたサヌカイトの板を図5に、切り出された板をテグス糸で吊るして叩いた折に放射された音の音圧波形と周波数分析結果とを図6に示した(放射音の分析には補聴器研究室の田矢室長補佐の協力を得た)。硬く割れ易く、もろい石なので、薄く切り出すのに苦労させられる。鋭く硬い切り口に不用意に触れると指先に怪我をするほどである。

|

|

サヌカイトの寸法が振動モードに関与するので音程を確定するために大小さまざまな大きさの石板が並べられてシロフォンのような楽器を構成している。

シロフォンの材料としては備長炭や、硬い木材、陶器、ガラス、金属などが使われているが、自然石で作られた楽器としては太古の音を想わせるサヌカイトを利用したものが筆頭であろう。