|

2011/1

No.111 |

1. 巻頭言 | 2. ICA 2010 | 3. IWRN10に参加して | 4. カンカン石(サヌカイト) | |||||||

|

|

5. 医薬業界向けパーティクルカウンタKL-04A | ||||||||||

<会議報告>

![]() ICA2010

ICA2010

圧電応用研究室 安 野 功 修

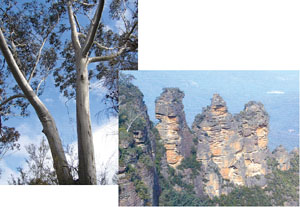

第20回ICA(国際音響会議)が去る8月23日より27日の5日間に渡って、オーストラリア・シドニー市で開かれた。会議は港町ダーリングハーバーにある会議場で行われ、論文件数880件、参加登録者は約1000人(内日本人200名強)とされる。ICAは音響全般にわたった、幅広いテーマで論文発表が行われる国際学会である。前回は2007年9月にスペイン・マドリッドで行われ、とても暑かった思い出がある。今回は、南半球に位置するオーストラリアの8月末。最高気温18℃、最低気温7〜8℃という早春の季節で、肌寒い日が多く、酷暑の日本とは大違いであった。シドニーの西100 kmには、ユーカリの茂った世界自然遺産のブルーマウンテン、港周辺はハイドパーク、オペラハウス、水族館、ワイルドライフ(オーストラリアの動物園)といった、観光都市としても整備され、フランスに次ぐ住みやすい国No.2と評価されているだけに、オフも大いに楽しめる町であった。

|

|

開催初日の朝にシドニーに到着し、ホテルにチェックインしてから会議の受付を済ませ、プログラムで聴講する論文をチェックする作業から入った。音響変換器関連の発表は“Measurement, Generation and reproduction of sound”と携帯電話用の音響変換器の設計に関する研究は“Structural acoustic and vibration”にあり、超音波領域については“Micro / Nano fluidics and Actuation”, “Ultrasonics, quantum acoustics, and physical effects of sound”といったセッションを関連するものとして聴講することにした。音響変換器関連の興味ある発表が複数のセッションに分散していたため、聴講者にとっては不便であった。発表者があらかじめプレゼンテーション資料を準備室で登録すると、ネットワークで各発表のセッションのPCに送られ、時間が来るとファイルが切り替わっていくシステムになっていて、パワーポイントの発表資料の右上に時間が常に表示され、時間が来ると切り替わる。

私は“Electro-acoustic transducers with cellular polymer electrets”というテーマで、多孔性圧電エレクトレットの超音波送受波器への応用について発表した。この分野の欧州、米国の研究者が今回は出席していなかったので、発表に対する論議も限られた。多孔性ポリプロピレンの温度特性、距離測定への応用を紹介し、今後は、送波出力が大きく構造が簡単という特長を活かして、超音波パラメトリックスピーカへの応用について、可能性を検討するつもりである。その意味でも、次に紹介する 1. の論文は特に興味深い。

以下に聴講した音響変換器関連論文について紹介する。

|

|

1. 大音圧の空中超音波を発生する50 kHzのCMUTの設計、製作及び最適化[1]

静電形マイクロマシーン超音波トランスデューサ(CMUTs)はMEMS技術を使用して作られ、材料特性を活かした制御、形状、ロバストな振動板、真空シールドといった長所を備えている。パラメトリックアレーに応用するための、モデル設計、CMUTsでの試作結果についての報告。結果はφ80

mmウエハー上にφ4 mmの静電形素子を縦横14×14個で最密充填配列し、直流バイアス電圧380 V、エミッタへの入力電圧200

Vで42 kHzと47 kHzでの差周波数5 kHzを距離3 mで測定し、38 dBの可聴音を得たという。

2. 指数関数形状の圧電バイモルフアクチュエータの解析[2]

圧電バイモルフアクチュエータの最も効率のよい形状を調べるために、エクスポーネンシャルテーパの振動子の自由入力アドミタンスを与える公式を導出。異なった形の5個の圧電バイモルフアクチュエータが作られ、それらの特性を導出された公式を使って、測定によって解析、実験と理論の結果は大変良く一致したという報告。ここでは共振周波数と変位はテーパ形状で制御できることが提案された。

3. 小型スピーカの性能評価と改良のためのパラメトリックシミュレーションの検討[3]

小形ラウドスピーカ、いわゆるヘッドホン等のドライバに使用されている、簡易構造のダイナミックスピーカについて、その等価回路モデルの定式化と動作を実測で検証するといった報告。パラメータは変換係数、ボイスコイルの電気抵抗、電気インピーダンス、振動板の質量、抵抗、コンプライアンスで、電気音響パラメータを測定し、無響室測定をすることで小形ラウドスピーカの性能改善がなされた。

4. 低音を増強した挿入型イヤホンの測定と評価[4]

ヘッドホンとイヤホンの伝達関数はダミーヘッド、あるいはイヤシミュレータで測定している。本論文は挿入型イヤホンの測定上の問題を指摘している。5個の異なる種類の挿入型イヤホンと通常のイヤホンを周波数特性と外部騒音の遮音特性を評価し、視聴者の主観的な評価との関連について述べている。同様にダミーヘッドで伝達関数を測定し、測定の問題点が改善されたダミーヘッド標準の新たな提案をしている。

5. 指向性スピーカを用いた音場再生システムと等価音散乱問題[5]

一次の音響放射パターンを示すラウドスピーカアレーを使用して、空間の有界領域の内部に目的音場を再生するというもので、計算はキルヒホッフ近似式あるいは数値的方法によって解析。所要のラウドスピーカ信号の計算は無指向性トランスデューサの場合、等価散乱問題を解決することによって決められたが、この方法を指向性ラウドスピーカの場合に拡張した提案。

また、特別講演として、Leo L Beranek博士の講演があった。4月の米国音響学会ボルチモア会議では、「エレクトレット」のセッションに来られ、記念撮影をしていただいたが、96歳の高齢にもかかわらず、シドニーでもお会いでき、本当に感激した。博士はオーストラリア音響学会の名誉フェローを授与され、講演ではコンサートホールに必要な強度, 残響時間, 聴感包絡及び測定法について解説された[6]。

ICA2010での上記参照文献を以下に示す。

[1] Wygant, Ira O., Kupnik, Mario, Khuri-Yakub and Butrus T., “Design, fabrication,

and design verification of 50-kHz CMUTs for high-intensity airborne ultrasound”.

[2] Kim, Moojoon, Kim, Jungsoon and Ha, Kanglyeol, “Analysis of exponentially

tapered piezoelectric bimorph actuator”.

[3] Pawar, S. J. , Her, H. C.and Huang, Jin H.,“Parametric simulation study

of miniature loudspeaker for performance evaluation and improvement”.

[4] Wersenyi, Gyorgy,“On the measurement and evaluation of bass enhanced

in-ear phones”.

[5] Fazi, Filippo M., Nelson, Philip A.,“Sound field reproduction using

directional loudspeakers and the equivalent acoustic scattering problem”

[6] Beranek, Leo L., “Strength G, Reverberation Time RT, Listener Envelopment

LEV, and Measurements Needed in Concert Halls”.

次回は2013年にカナダ・モントリオールで開催の予定である。