|

2010/7

No.109 |

1. 巻頭言 | 2. 強誘電ポリマーの話 | 3. マレット:撞木 | 4. 159th ASA MEETING | |||||||

|

|

5.

多チャンネル分析処理器 4チャンネル分析処理器 |

||||||||||

<骨董品シリーズ その75>

![]() マレット:撞木

マレット:撞木

理事長 山 下 充 康

「鐘が鳴るのか、撞木が鳴るのか・・・。」江戸小咄の一節である。

梵鐘を撞くときに撞木が大いに役立っている。丸太を綱でぶら下げただけの姿の撞木であるが、撞木には色々な工夫が施されている。その一つが撞木に使われる材料である。硬すぎると撞かれた時に発せられる音が甲高くなる。程ほどに軟らかいのが梵鐘には好まれる。

そんなことから梵鐘を撞く撞木には古来「棕櫚の木」が使われて来た。棕櫚の木は檜や樫のように硬くない。

そろそろ新しい撞木と交換の時期であろうか、梵鐘に当る先端部分がボソボソにけばだっている撞木を古刹で見かけることがある。鐘は何百年と鳴り続けるが、鐘を鳴らす撞木の寿命は短いようである。旧い有名な梵鐘が各地に保存、展示されていて、これを眼にする機会が多い。中国の蘇州に旅した折に見かけた名鐘の写真であるが鐘が展示されているもので鐘を突く撞木は展示されていない(図1)。

|

|

|

|

|

図1 寒山寺の鐘と漢詩の記された石碑

|

|

このシリーズで木魚(No.104, 2009/4)やディナーチャイム(No.108, 2010/4)を取り上げたことがある。いずれも打撃によって音を叩き出すアイテムである。音を叩き出すためには棒なりハンマーなりが不可欠となる。

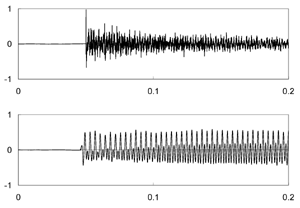

図2は東南アジアで入手したドラとこれを叩く道具である。「撥」とでも呼んでおくとして、この撥は木の棒の先端が布で巻かれていて柔らかく仕上げてある。これでドラを叩くと「ボワーン」、そして硬い木の撥で叩くと「カチ−ン」と鳴る。音の立ち上がり波形を比較して図3に示した。

マリンバやシロホンの演奏時には沢山の撥が使われる。

オーケストラの中央正面奥に陣取っているティンパニーの演奏家は数種類の撥を使い分けている。演奏家たちはこれを「撥」とは言わずに「マレット」と呼んでいる。叩けば良いというものではないらしい。鋭く硬い音、深みの感じられる柔らかい音・・・叩く側にも様々な条件が要求される。叩かれて音を放射する側のドラや木魚、チャイムや梵鐘については大いに興味を引くところであるが、これらを叩く側にも多くの工夫が加えられていることに注目したい。

図4に手元に保有する幾種類かのマレットを挙げた。木がむき出しのままのマレットから先端が柔らかな布で覆われたものまで様々であるが、僧侶が木魚を叩くマレットにいたっては錦の袈裟に覆われたものもあり厳かな雰囲気をかもし出している。

図2 東南アジアのドラと付属の撥 |

|

図3 ドラの音圧波形 上:固い撥 下:柔らかい撥 |

図4 色々なマレット |

一方、和太鼓にいたっては樫の棒で力任せに音を叩き出す。スリコギのような棍棒の他にも鞭のようにしなる細い撥が使われる太鼓もある。いずれ太鼓(打楽器)の文化を辿ってみたいものである。