|

2010/7

No.109 |

1. 巻頭言 | 2. 強誘電ポリマーの話 | 3. マレット:撞木 | 4. 159th ASA MEETING | |||||||

|

|

5.

多チャンネル分析処理器 4チャンネル分析処理器 |

||||||||||

<研究紹介>

![]() 強誘電ポリマーの話

強誘電ポリマーの話

非常勤主任研究員 古 川 猛 夫

1.はじめに

ポリマーにも強誘電体がある。このことを知らない人が意外に多い。強誘電ポリマーとは、ふつうポリフッ化ビニリデン(PVDF)とその共重合体をさし、小林理研はその誕生の地である。1969年、河合平司先生は、一軸延伸後ポーリング処理を行うと、PVDFが顕著な圧電性を示すことを見出された。Jpn.

J. Appl. Phys.に掲載された2頁の論文1はたちまち世界の研究者を魅了した。これに続いて焦電性が確認され、超音波素子や赤外センサーへの応用も視野に入ってきた。1980年代に入ると、PVDFはいわゆるエレクトレットではなく、分子双極子を起源とする強誘電ポリマーであることが証明された。さらに、フッ化ビニリデン(VDF)と三フッ化エチレン(TrFE)との共重合体にキュリー点が見出され、強誘電ポリマーは基礎と応用の両面で幅広い研究の対象となった。

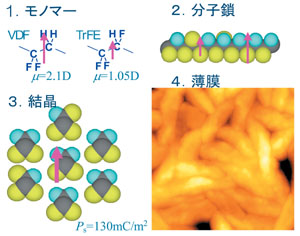

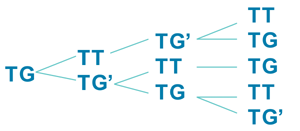

図1 VDF/TrFE共重合体の階層構造 |

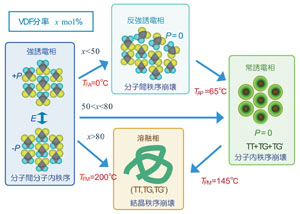

図2 VDF/TrFE共重合体の逐次相転移 |

2.ポリマーの階層構造と強誘電性

ポリマーの特徴に、構造の階層性がある。即ちその構造が、基本単位であるモノマー(1)、モノマーが連結した鎖状分子(2)、鎖状分子が凝集してできる結晶や非晶(3)、結晶と非晶が複雑に凝集したフィルムや繊維(4)、へと階層的に上位の次数へと積み上げられている。図1にVDF/TrFE共重合体について、階層構造を示す2。モノマーを構成するVDF

(-CF2CH2-) とTrFE (-CF2CHF-) は、 F原子が負、H原子が正に帯電しているので、それぞれ2.1D,

1.05Dの大きな電気双極子をもつ。分子鎖が全トランスコンフォメーションをとると、モノマーの双極子は分子内ですべて同一方向を向く。全トランス鎖は、F

原子とH 原子のわずかな大きさの違いのため、分子鎖に垂直方向の向きがそろった平行パッキングをとり、分子間でも双極子の向きがそろった極性結晶を作る。双極子モーメントの総和は自発分極Psを与え、PVDFの場合、その大きさは

Ps=130mC/m2となる。

溶液からスピンコート法により得られる薄膜は、原子間力顕微鏡(AFM)でみると楕円状の結晶粒の集合体であることが分かる。結晶粒内で分子鎖は膜面に平行に配向しているので、強い電場をかけると、分子鎖の軸周りの回転により、結晶ごとの自発分極の向きがそろい、さらにはその向きを反転させることができる。これが強誘電体の条件となる分極反転である。このように強誘電ポリマーでは、すべての階層の構造が協力して、フィルム状態の強誘電性が発現している。

3.逐次相転移

一般に、強誘電体の自発分極は、温度を上げると熱擾乱により消失する。これは、自発分極が協力現象と呼ばれる特別な相互作用の結果うまれる秩序に起因し、ある種の不安定性を内在しているからである。多くの強誘電体は複数の秩序構造をもち、逐次的な相転移挙動を示す。図2にVDF/TrFE共重合体の逐次相転移を模式的に示す2-4。分子間と分子内の両方の秩序を持つ強誘電相は、まず分子間秩序を放棄して反強誘電相に転移する。続いて直鎖構造を維持しながら分子内の秩序を放棄し、常誘電相へ転移する。最後に個々の分子形態がランダムになり、結晶秩序を失って融解相に転移する。

このように、強誘電ポリマーの逐次相転移は、分子鎖のコンフォメーションとパッキングに関わる秩序を階層的に放棄して、より対称性の高い構造に向かうポリマー特有の相転移が、モノマーの双極子とカップルして強誘電体特有の転移となっていると考えることができる。

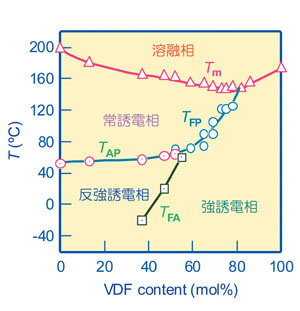

逐次相転移のスキームは、VDF分率に強く依存する。PVDFでは、強誘電相が直接融解し、常圧では常誘電相を示さない。VDF分率が80〜50 mol%になると、常誘電相を経由する転移が起き、50〜30mol%では反強誘電相が現れる。この理由は、少しかさだかいTrFEの導入により分子鎖間の隙間が増え、格子エネルギーがさがるために、エントロピー的に有利な中間相が出現するためである。VDF分率が20%以下になると、強誘電性が観測されない。相転移温度のVDF分率依存性を、図3にまとめた。

図3 VDF/TrFE共重合体の相図 |

逐次相転移を支持する実験的証拠は、非線形誘電測定により得られる。電気変位Dを電場Eのべきで展開すると次式が得られる。

![]() (1)

(1)

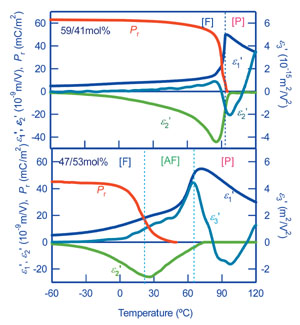

ここで、Prは残留分極、ε1は線形誘電率、εn(n

![]() 2 ) はn次の非線形誘電率である。2種類のVDF/TrFE共重合体(分率59/41,47/53)について測定したこれらの係数の温度依存性を図4に示す。59/41共重合体は、90℃近傍に強誘電・常誘電転移を示し、残留分極Prの消失、

ε1のピーク、ε2の消失、 ε3の符号反転が起きる。47/53共重合体では、20℃近傍で反強誘電相への転移によりPrとε3の消失が起き、続いて70℃近傍で常誘電相に転移し、ε1のピークとε3の符号反転が観測される。

2 ) はn次の非線形誘電率である。2種類のVDF/TrFE共重合体(分率59/41,47/53)について測定したこれらの係数の温度依存性を図4に示す。59/41共重合体は、90℃近傍に強誘電・常誘電転移を示し、残留分極Prの消失、

ε1のピーク、ε2の消失、 ε3の符号反転が起きる。47/53共重合体では、20℃近傍で反強誘電相への転移によりPrとε3の消失が起き、続いて70℃近傍で常誘電相に転移し、ε1のピークとε3の符号反転が観測される。

図4 59/41及び47/53共重合体重合体の相転移挙動 |

相転移挙動のなかで、ポリマーに特有のコンフォメーションエントロピーがはたす本質的な役割を簡単に紹介する。ポリマーには、トランス(T)

と二つのゴーシュ (G, G’) のコンフォメーションがある。 VDF系ポリマーでは、立体障害のためモノマーごとに少なくとも一つのT 結合を必要とする。従って、TT,

TG, TG’が可能なコンフォメーションの組である。溶融状態では3つの組み合わせが完全にランダムに起きるとすると、ボルツマンの統計エントロピーの式より、

![]() (2)

(2)

を得る。この値は熱測定から得た溶融相のエントロピーとよく一致する。

常誘電相で分子は結晶中で直線構造を保ったまま、激しい熱運動を行っている。この状態を、直線構造を保持する、TT, TG, TG’の組み合わせで実現するには、図5に示すように、

G (G’) の後にはG’ (G) が続くこと、Tの連鎖は3個以内という制限が必要となる。この制限のもとでI個のモノマーの連鎖の状態数WIを数えると、

![]() (3)

(3)

を満足するピボナッチ数列で与えられることがわかる4。これを使うと、常誘電相のエントロピーは、

![]() (4)

(4)

となり、この値も熱測定の結果と驚くほどよく一致する。ちなみに大きなIに対しWI1/I=1.6に収束し、常誘電相において、モノマーは平均1.6の状態をとることになる。

4.分極反転のダイナミクス

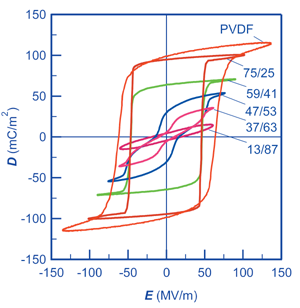

電場による自発分極の反転現象を調べるのに、まずDEヒステリシス曲線の測定がおこなわれる。図6にVDF/TrFE共重合体についての結果を示す。75/25共重合体は典型的な矩形ループを示し、残留分極Pr

= 100mC/m2, 抗電場Ec = 50 MV/m となる。低分子強誘電体と比べるとEcの値が2桁ほど大きく、強誘電ポリマーは分極反転に非常に大きな電場を必要とすることが分かる。VDF分率の減少とともにPr

は減少する。50%以下になると中央のくびれた反強誘電的プロペラ型ループとなり、30 %以下になるとヒステリシスは消失する。PVDFの溶融固化後一軸延伸後を処理を行ったフィルムは、Pr=

60mC/m2,程度である。最近、溶媒キャストフィルムを一軸延伸することにより、100mC/m2,超える大きな残留分極が得られるようになった。

電場を階段的に印加し分極反転の時間発展を測定して得られるいわゆるスイッチング曲線は、分極反転のダイナミクスに関連するはるかに豊富な情報を提供する。我々は1981年PVDFについて初めてスイッチング測定に成功し、スイッチング時間τsが4μs

になることを見出した2。その後、VDF/TrFE共重合体のスピンコート法により得た1μmの薄膜についてτs

= 100nsの高速スイッチングを報告した。最近、超薄膜超高電場における極限スイッチング特性の測定、プローブ顕微鏡による分極反転の微視的観測に成功している。

極限スイッチングについては、電極の選択が重要であることが分かった。従来、超薄膜の測定はピンホールの問題で、Al電極を使うのが一般的であった。数ナノメーターの表面酸化相が短絡電流を回避してくれるからである。しかし強誘電体の膜厚が100

nm 以下になるとこの酸化膜のために、強誘電性の消失を示唆するデータが得られる。そこで、我々はAlの代わりにAu電極を用い、ピンホールを除去する処理を行うことにより、50

nmまでは薄膜効果のない結果を得ることに成功した5。

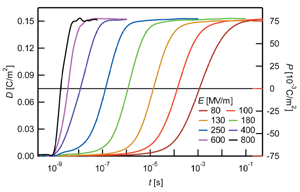

図7に膜厚50nmの試料の超高速スイッチング特性の最新データを示す。電気変位D(逆方向と順方向の電荷応答の差)の時間発展を対数時間に対してプロットしたものである。測定には水銀リレーと高速パルサーを組み合わせた高速短パルスを用い、高速電荷測定のため測定系の臨界減衰条件の実現に留意している。図から、Dの変化量は電場によらず一定である。電場を大きくすると、スイッチング時間τsが短時間側に移動し、800MV/mでτs

= 2 nsとなった。

図5 直鎖条件を課したTT, TG, TG’の組み合わせ |

図7 VDF(75)/TrFE(25)共重合体超薄膜の超高速スイッチング曲線 |

図6 VDF/TrFEのヒステリシス曲線の分率依存性 |

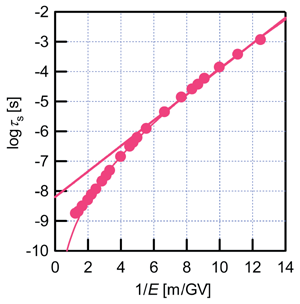

図8 スイッチング時間の電場依存性 |

スイッチング時間の対数を電場の逆数に対してプロットすると、図8が得られる。低電場側で直線関係がみられ、これは従来から知られている指数則

![]() (5)

(5)

に相当する。Eaは活性化電場と呼ばれ、1GV/m程度の大きな値をとる。τs∞ は高電場極限のスイッチング時間で、従来からも5

ns となることが知られていた。今回の測定でτsは超高電場でこの極限値をより短くなり、指数則からはずれることがわかった。指数則からのはずれは、パワー則への移行としてBaTiO3を中心とする無機強誘電体では古くから知られている。強誘電ポリマーでは絶縁破壊を伴う超高電場の測定が必要であり、これまで測定例がなかったが、今回の結果は、超高電場で分極反転機構の質的な変化があることを示唆している。

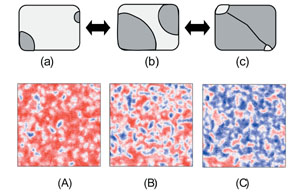

強誘電体の分極反転は、いわゆる核生成成長機構により進行すると考えられている。電場の印加により、まず表面の電極界面や欠陥に反転の核ができ、これがある大きさに達し臨界核となると、反転ドメインの運動として成長することにより分極反転が進行する(図9

a, b, c)。これまで強誘電ポリマーでは多結晶性ゆえに、核生成成長機構は仮定にすぎなかった。我々は最近、圧電力顕微法(PFM)により、その直接測定に成功した(図9A,

B, C)。その結果、図1のAFM像に示したような楕円状結晶粒ごとに分極反転が進行することが分かり、核生成確率と成長速度を別々に決めることに成功した。

図9 分極反転の核生成成長モデル(a, b, c)と圧電力顕微鏡による直接観測像 (A, B, C) |

5.おわりに

以上、VDF/TrFE共重合体を中心に、強誘電ポリマーに関する現在の知見をまとめた。強誘電体としての逐次相転移が、ポリマー特有の鎖状分子の形態やパッキング状態の階層的変化として、基本的には説明できるようになった。また、分極反転に関してもポリマーの鎖状構造が深くかかわっており、薄膜化・超高電場・超高速に関して、それらの極限値がある程度見えてきたといえる。

しかしさらに深く踏み込むと、いくつかの核心的問題が未解決のまま残されている。例として、PVDFの自発分極の理論値がある。点双極子モデルや点電荷モデルと局所場の評価方法により、歴史的にはその値は220

mC/m2から70mC/m2測定と信じられないくらい大きな変動を繰り返し、結局最近まで、双極子の単純和である130mC/m2が妥当な値と考えられてきた。しかしごく最近の第一原理計算によると、その値が5割程度大きくなってきている。

分極反転の素過程となる分子鎖の回転が60°か180°かは、象徴的な未解決問題である。これらの問題は強誘電性あるいはポリマーの本質にかかわっており、興味は尽きない。

一方で、強誘電ポリマー研究の最も強い動機は、多彩な機能材料への応用であろう。現在、センサーやアクチュエータへの応用はかってない速度で進んでいる。個人的に最も魅力的なのは、不揮発メモリーへの応用である。さらに最近の流れは、エネルギー素子としての振動発電へ向かっている。これらの応用が、深い基礎研究をベースにして本格的に軌道に乗ることを、強く期待している。

文献

[1] H. Kawai,"The piezoelectricity of poly(vinylidene fluoride)", Jpn. J.

Appl. Phys., 8, 975 (1969).

[2] T. Furukawa, “Ferroelectric properties of vinylidene fluoride copolymers”,

Phase Transitions, 18, 143 (1989).

[3] H. Kodama, Y. Takahashi, T. Furukawa, “Nonlinear Dielectric Investigation

of Trifluoroethylene-Rich Copolymers of Vinylidene Fluoride”, Jpn. J. Appl.

Phys., 38, 3589- (1999).

[4] T. Furukawa, "Electrical Properties of Polymers", Rep. Progr. Poly.

Phys. Jpn., 43, 369 (2001).

[5] T. Nakajima, R. Abe, Y. Takahashi, and T. Furukawa, “Intrinsic switching

characteristics of ferroelectric ultrathin vinylidene fluoride/trifluoroethylene

copolymer films revealed using Au electrode”, Jpn. J. Appl. Phys., 44, L1385

(2005).