1983/12 No.3 |

1. 憶壒偺昡壙偲摍壙憶壒儗儀儖 | 3. 崌傢偣僈儔僗偺僟儞僺儞僌摿惈偲僐僀儞僔僨儞僗 | 4. 摟柧嫮桿揹懱僙儔儈僢僋偺摿惈偲墳梡 | 5. 憶壒丒怳摦夝愅憰抲 SA-73 | ||||

儕僆儞噴壒應媄弍晹丂嬋丂栘丂惇丂榊

1. 偼偠傔偵

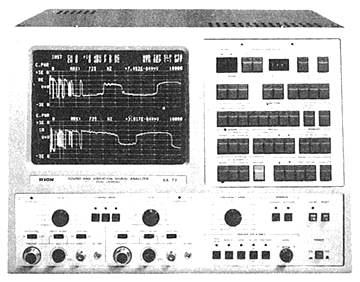

丂嵟嬤媫懍偵敪揥偟偰偒偨壒丄怳摦偺夝愅憰抲偲偟偰FFT曽幃偺傾僫儔僀僓偑偁偘傜傟傑偡丅偙偙偱偼崱夞怴傜偨偵奐敪偝傟偨憶壒丄怳摦夝愅憰抲SA-73宆偵偮偄偰偛徯夘偟傑偡丅

丂杮婍偼僨儏傾儖僠儍僱儖偺FFT傾僫儔僀僓偱偁傝丄壒傗怳摦偺怣崋夝愅偵昁梫偲偝傟傞揱払娭悢丄僐僸乕儗儞僩娭悢丄僋儘僗僗儁僋僩儖丄夁搉尰徾偺暘愅丄1/3僆僋僞乕僽暘愅側偳偺婡擻偵壛偊丄愱梡偺儅僀僋儘儂儞傪巊梡偟偰僒僂儞僪僀儞僥儞僔僥傿偺寁應偑偱偒傑偡丅傑偨丄僀儞僷儖僗僴儞儅側偳傪梡偄偰婡夿揑峔憿暔偺儌乕僟儖夝愅傕壜擻偱偡丅偙偙偱偼SA-73偺摿挿偱傕偁傞僒僂儞僪僀儞僥儞僔僥傿寁應媦傃儌乕僟儖夝愅偵偮偄偰偺奣梫傪弎傋傞偙偲偵偟傑偡丅

|

2. 僒僂儞僪僀儞僥儞僔僥傿(Sound Intensity)寁應

丂僒僂儞僪僀儞僥儞僔僥傿(埲壓S丒I偲屇傇)偲偼壒応拞偺擟堄偺揰偵偍偄偰扨埵柺愊摉傝偺乽壒偺僄僱儖僊乕棳乿傪昞傢偟W/m2偺扨埵偑梡偄傜傟傑偡丅S丒I寁應偺尨棟偼S丒I儅僀僋儘儂儞偵傛傝2揰娫偺壒埑嵎傪媮傔(1)幃偵傛傝嬤帡揑偵 ![]() 曽岦偺棻巕懍搙

曽岦偺棻巕懍搙 ![]() 傪媮傔傞偙偲偑偱偒傑偡丅

傪媮傔傞偙偲偑偱偒傑偡丅

![]()

偙偙偱丄 |

丗2屄偺儅僀僋儘儂儞偱庴偗傞壒埑 |

| 丗儅僀僋儘儂儞娫妘 | |

| 丗嬻婥偺枾搙 |

傑偨丄S丒I偺 ![]() 曽岦偱偺惉暘

曽岦偱偺惉暘 ![]() 偼壒埑

偼壒埑 ![]() (

(![]() 丄

丄![]() 偺暯嬒抣)偲棻巕懍搙

偺暯嬒抣)偲棻巕懍搙 ![]() 偺愊偺帪娫暯嬒偱昞傢偝傟(2)幃偺傛偆偵側傝傑偡丅

偺愊偺帪娫暯嬒偱昞傢偝傟(2)幃偺傛偆偵側傝傑偡丅

![]()

偙偺(2)幃偵偮偄偰廃攇悢僪儊僀儞偱墘嶼偡傞偲(3)幃偺傛偆偵側傝傑偡丅

![]()

偙偙偱丄![]() 偼

偼![]() 丄

丄![]() 偺暋慺僗儁僋僩儔儉丄冎偼妏廃攇悢

偺暋慺僗儁僋僩儔儉丄冎偼妏廃攇悢 ![]() 偡側傢偪S丒I儅僀僋儘儂儞偵傛傝2揰娫偺壒埑

偡側傢偪S丒I儅僀僋儘儂儞偵傛傝2揰娫偺壒埑![]() 丄

丄![]() 傪媮傔SA-73偵傛傝(3)偵偮偄偰墘嶼張棟偡傞偙偲偵傛傝S丒I偑媮傔傜傟傑偡丅側偍丄偙偺

傪媮傔SA-73偵傛傝(3)偵偮偄偰墘嶼張棟偡傞偙偲偵傛傝S丒I偑媮傔傜傟傑偡丅側偍丄偙偺 ![]() 偑應掕柺偵懳偟偰悅捈側惉暘偱偁傟偽丄偦偺柺偺柺愊A傪捠夁偡傞壒嬁僷儚乕W偼(4)幃偱昞傢偝傟傑偡丅

偑應掕柺偵懳偟偰悅捈側惉暘偱偁傟偽丄偦偺柺偺柺愊A傪捠夁偡傞壒嬁僷儚乕W偼(4)幃偱昞傢偝傟傑偡丅

![]()

傑偨丄S丒I儅僀僋儘儂儞偺巜岦摿惈傪棙梡偟偰懡揰壒尮拞偺壒尮埵抲扵嵏偵傕墳梡偱偒傑偡丅偙傟偼儅僀僋儘儂儞幉偵懳偟偰壒偑兤妏搙偐傜擖幩偟偨応崌偺壒偺嫮偝傪 ![]() 偲偟丄儅僀僋儘儂儞偺惓柺(0亱)姶搙傪

偲偟丄儅僀僋儘儂儞偺惓柺(0亱)姶搙傪![]() 偲偡傞偲丄

偲偡傞偲丄

![]()

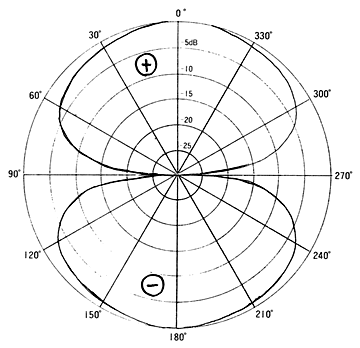

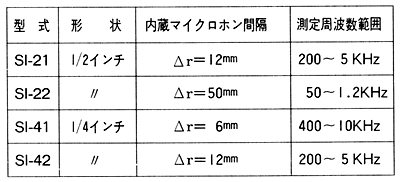

偱昞傢偝傟傑偡丅S丒I儅僀僋儘儂儞偺巜岦惈僷僞乕儞傪恾-2偵帵偟傑偡偑(5)幃偐傜傕傢偐傞傛偆偵姶搙偼 ![]() 偵斾椺偟偨巜岦摿惈偲側傝壒偺擖幩妏搙偑亇90亱偱姶搙

偵斾椺偟偨巜岦摿惈偲側傝壒偺擖幩妏搙偑亇90亱偱姶搙 ![]() 偼嵟彫偲側傝傑偡丅偙偺曽岦偱偼擖幩妏搙偑庒姳曄壔偟偰傕姶搙偼戝暆偵曄摦偟傑偡偑丄惓柺(枖偼攚柺)曽岦偵懳偟偰偼擖幩妏搙傪60亱偢傜偟偰傕3dB掱搙偟偐掅壓偟側偄偙偲偑傢偐傝傑偡丅偦傟屘丄壒尮扵嵏偵偼儅僀僋儘儂儞偺亇90亱曽岦傪棙梡偟偰S丒I偺嵟彫抣傪扵偡傛偆偵偟傑偡丅杮婍偵巊梡偝傟傞S丒I儅僀僋儘儂儞偺應掕廃攇悢斖埻偼慻崬傑傟偰偄傞2屄偺僐儞僨儞僒儅僀僋儘儂儞儐僯僢僩娫妘偱寛傑傝廃攇悢偲姶搙偺娭學偐傜昞-1偵帵偡傛偆側4庬椶偺儅僀僋儘儂儞偑梡堄偝傟偰偄傑偡丅師偵SI-21宆儅僀僋儘儂儞傪巊梡偟偰S丒I應掕偟偨堦椺傪帵偟傑偡丅

偼嵟彫偲側傝傑偡丅偙偺曽岦偱偼擖幩妏搙偑庒姳曄壔偟偰傕姶搙偼戝暆偵曄摦偟傑偡偑丄惓柺(枖偼攚柺)曽岦偵懳偟偰偼擖幩妏搙傪60亱偢傜偟偰傕3dB掱搙偟偐掅壓偟側偄偙偲偑傢偐傝傑偡丅偦傟屘丄壒尮扵嵏偵偼儅僀僋儘儂儞偺亇90亱曽岦傪棙梡偟偰S丒I偺嵟彫抣傪扵偡傛偆偵偟傑偡丅杮婍偵巊梡偝傟傞S丒I儅僀僋儘儂儞偺應掕廃攇悢斖埻偼慻崬傑傟偰偄傞2屄偺僐儞僨儞僒儅僀僋儘儂儞儐僯僢僩娫妘偱寛傑傝廃攇悢偲姶搙偺娭學偐傜昞-1偵帵偡傛偆側4庬椶偺儅僀僋儘儂儞偑梡堄偝傟偰偄傑偡丅師偵SI-21宆儅僀僋儘儂儞傪巊梡偟偰S丒I應掕偟偨堦椺傪帵偟傑偡丅

|

| 丂 |

|

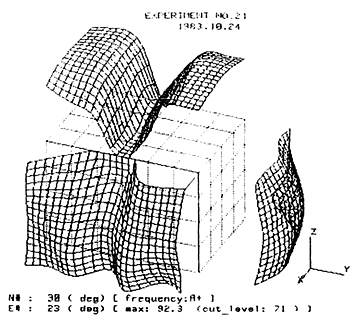

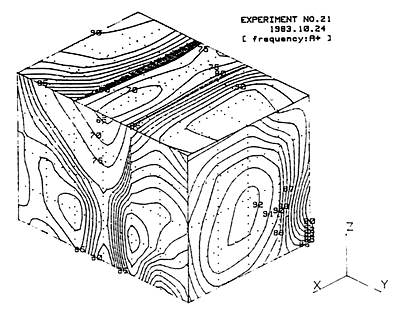

恾-3偵帵偡傛偆側2屄偺僗僺乕僇傪帋尡壒尮偲偟X丄Y丄Z幉嶰柺偵偮偒10噋娫妘偺儊僢僔儏偱應掕億僀儞僩95揰偵偮偒僀儞僥儞僔僥傿儗儀儖傪應掕偟僐儞僺儏乕僞(HP9836)偱墘嶼張棟偟偨寢壥傪恾-4丄恾-5偵帵偟傑偡丅恾-4偼惓柺(Y幉偵暯峴)偵懳偟Z幉曽岦偵30亱丄Y幉曽岦偵23亱妘偰偨曽岦偐傜尒偨S丒I儗儀儖偺嶰師尦昞帵偱偡丅偙偺恾偼嵟戝儗儀儖偑92.3dB偲側傝丄壓尷儗儀儖傪71dB偵愝掕偟嶌恾偟偨椺偱偡丅傑偨丄X丄Y丄Z幉偵暯峴側嶰柺偺摍僀儞僥儞僔僥傿慄恾傪帵偟偨傕偺偑恾-5偲側傝傑偡丅偙偺恾偐傜X幉偵暯峴側柺偱S丒I儗儀儖偑嵟戝偲側偭偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅

|

| 丂 |

|

| 丂 |

|

3. 儌乕僟儖夝愅

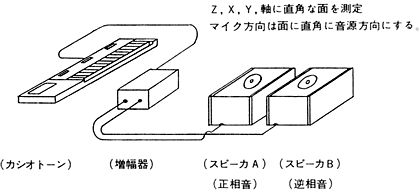

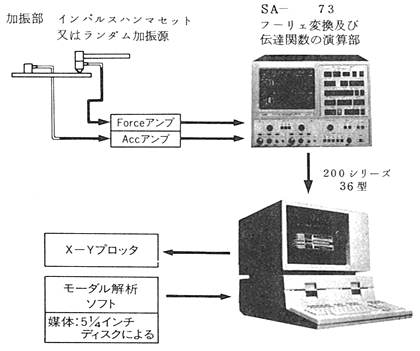

丂婡夿揑峔憿暔偑嫟怳忬懺偵偁傞偲偒丄峔憿暔慡懱偑偳偺傛偆側怳摦傪偟偰偄傞偐傪挷傋怳摦尮丄怳摦揱斃宱楬側偳偑柧傜偐偵側傟偽曐庣懳嶔柺偵偍偄偰傕桳岠側庤妡傝偑摼傜傟傞偙偲偵側傝傑偡丅峔憿暔傪壛怳偝偣傞曽朄偵偼丄悢戜偺壛怳婍傪峔憿暔偵庢晅偗偰峴偄傑偡偑帋尡帺懱偑擄偐偟偔帋尡旓梡傕偐側傝昁梫偲側傝傑偡丅偙傟偵懳偟斾妑揑彫宆偺峔憿暔偵偮偄偰偼嵟嬤堦斒壔偟偰偒偨揱払娭悢朄偑偁傝傑偡丅偙偺曽朄偼僀儞僷儖僗僴儞儅傪梡偄偰恖堊揑偵峔憿暔傪壛怳偟偰峴偄傑偡偺偱慜幰偺曽朄偵斾傋扤偵偱傕梕堈偵峴偆偙偲偑偱偒傑偡丅師偵儌乕僟儖夝愅偺僔僗僥儉傪恾-6偵帵偟傑偡丅

|

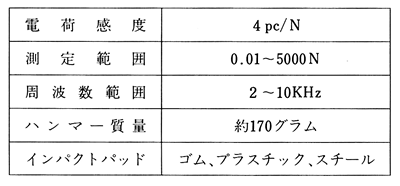

偙傟偼嫙帋懱偵壛懍搙僙儞僒傪庢晅偗偰僀儞僷儖僗僴儞儅偱嫙帋懱傪扏偒丄摼傜傟偨椡怣崋偲墳摎壛懍搙怣崋傪揹壸憹暆婍傪夘偟偰SA-73偵擖椡偟傑偡偲儕傾儖僞僀儉偱揱払娭悢傗婡夿僀儞僺乕僟儞僗偑摼傜傟傑偡丅傑偨僐儞僺儏乕僞(HP200僔儕乕僘)丄暷崙ENTEK幮偺儌乕僟儖夝愅僜僼僩傪梡偄偰乽幚尡揑儌乕僟儖夝愅庤朄乿偵婎偯偄偰墘嶼媦傃傾僯儊乕僔儑儞昞帵傪峴偄傑偡丅儌乕僟儖夝愅偱偼1揰傪壛怳偟丄懡揰偺壛懍搙墳摎傪庢崬傓応崌偲壛怳傪懡揰偱峴偄擟堄偺1揰偺壛懍搙墳摎傪擖椡偡傞応崌偑偁傝傑偡偑壛怳埵抲偲墳摎埵抲偵偮偄偰偼専摙傪梫偟傑偡丅嵟屻偵杮婍偺僆僾僔儑儞偱偁傞僀儞僷儖僗僴儞儅乕僉僢僩(PH-61)偼椡(Force)専弌晹偵偼悈徎傪梡偄偰偍傝丄愭抂僷僢僪椶丄僀僋僗僥儞僟乕丄媦傃埑揹宆壛懍搙僺僢僋傾僢僾摍偐傜峔惉偝傟偰偄傑偡丅側偍僴儞儅乕晹偺惈擻偺奣梫傪昞-2偵帵偟傑偡丅

|

4. 偍傢傝偵

丂

捠忢偺憶壒寁偵偰寁應偝傟傞壒埑偵懳偟丄僒僂儞僪僀儞僥儞僔僥傿偼壒偺儀僋僩儖検偑寁應偝傟傑偡丅

偙偺惈幙傪棙梡偟偰壒偺棳傟丄壒尮扵嵏丄尰応偱偺壒尮偺曻幩僷儚乕側偳偑梕堈偵寁應偱偒傑偡丅傑偨峔憿暔偺奺晹暘偺怳摦巔懺側偳傪夝柧偡傞偨傔偵揱払娭悢朄偵傛傞儌乕僟儖夝愅偑偙偙悢擭娫偵晛媦偟偼偠傔傑偟偨丅偙傟傜偼杮婍偲僐儞僺儏乕僞傪暪梡偡傞偙偲偵傛傝僀儞僥儞僔僥傿儅僢僾丄怳摦儌乕僪偺傾僯儊乕僔儑儞昞帵側偳栚揑偵墳偠偨僜僼僩僂僃傾傪梡偄傞偙偲偵傛傝梕堈偵峴偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅崱屻丄奺暘栰偱偺棙梡偑婜懸偱偒傞傕偺偲巚傢傟傑偡丅