1983/12 No.3 |

1. 憶壒偺昡壙偲摍壙憶壒儗儀儖 | 3. 崌傢偣僈儔僗偺僟儞僺儞僌摿惈偲僐僀儞僔僨儞僗 | 4. 摟柧嫮桿揹懱僙儔儈僢僋偺摿惈偲墳梡 | 5. 憶壒丒怳摦夝愅憰抲 SA-73 | ||||

埑揹嵽椏尋媶幒丂墶丂恵丂夑丂丂彑

1. 偼偠傔偵

丂

暷崙偺Heartling傜偺僌儖乕僾偵傛傝敪柧偝傟偨摟柧嫮桿揹懱僙儔儈僢僋偼PLZT偲屇偽傟丄擔杮傪娷傓悽奅偺懡偔偺崙乆偱妶敪側奐敪尋媶偑崱擔傑偱恑傔傜傟偰棃偨丅PLZT偲偼PbZrO3偲PbTiO3偲偺屌梟懱偵La2O3傪悢儌儖亾壛偊儂僢僩僾儗僗從寢偟偨傕偺偱偁傝丄懡寢徎懱偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢崅偄摟岝惈傪桳偟偰偄傞偺偑摿挜偱偁傞丅偙偺偨傔丄廬棃偺埑揹僙儔儈僢僋偱偼摓掙峫偊傕媦偽側偐偭偨揹婥偲岝偲偺憡屳嶌梡(electrooptic effect)傪棙梡偟偨怴岝妛僨傿僶僀僗偺奐敪偑壜擻側傕偺偲側偭偨丅

丂

摉尋媶幒偵偍偄偰傕悢擭棃丄僞儞僌僗僥儞僽儘儞僘峔憿傪帩偮PbBaNb2O6宯丄偍傛傃PbZrO3-PbTiO3屌梟懱傪曣懱偲偡傞嶰惉暘宯怴摟柧僙儔儈僢僋偺嵽椏奐敪丄偝傜偵偦傟傜傪梡偄偨墳梡惢昳奐敪傪峴偭偰偍傝丄嵽椏偵娭偡傞摿嫋偩偗偱傕怽惪拞傪娷傔偰5審埲忋偁傞丅摟柧僙儔儈僢僋傪梡偄偨揹婥岝妛婡婍(electrooptical device)偼悢懡偔敪昞偝傟丄偡偱偵堦晹幚梡壔偝傟偰偄傞丅敪昞偝傟偨傕偺偺側偐偐傜庡側傕偺傪嫇偘傞偲丄夋憸拁愊憰抲丄揹巕丒岝僗僀僢僠峴楍丄岝曄挷婍丄娽媴曐岇梡僑乕僌儖丄棫懱僥儗價丄摟柧埑揹敪壒懱側偳偑偁傞丅

丂

埲壓丄挊幰傜偑奐敪偟偨摟柧僙儔儈僢僋偺惢憿曽朄偍傛傃揹婥岝妛摿惈丄偝傜偵摟柧埑揹懱偵偮偄偰傕娙扨偵弎傋偨偄偲巚偆丅

2. 摟岝惈僙儔儈僢僋偺嶌惢

丂

摟柧壔傪慾奞偡傞庡側梫場偲偟偰壓婰偺嵍懁偺![]() 乣

乣![]() 偑峫偊傜傟丄偦傟偵懳偡傞夝寛嶔傪塃懁偵帵偡丅

偑峫偊傜傟丄偦傟偵懳偡傞夝寛嶔傪塃懁偵帵偡丅

| 寢徎(岝妛)堎曽惈 | 仺 | 棫曽徎丄媅帡棫曽徎 | |

|

嬻岴 | 仺 | 儂僢僩僾儗僗 |

| 晄弮暔 | 仺 | 崅弮搙弌敪尨椏 | |

(戝婥拞偺)拏慺 |

仺 | 巁慺暤埻婥 |

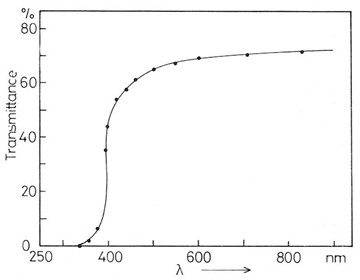

丂寢徎偺堎曽惈偑戝偒偄偲偒丄僙儔儈僢僋傪峔惉偡傞旝寢徎偺攝楍偺晄婯懃惈偺偨傔丄岝擖幩曽岦偵懳偟偦傟偧傟偺寢徎偺孅愜棪偑堎側傝撪晹嶶棎偑婲傞丅枖嬻岴偑懚嵼偡傞偲寢徎偲嬻岴偲偺孅愜棪偺堘偄偺偨傔偦偺嫬奅偱懡廳斀幩偑婲傞丅偙傟傜偼偄偢傟傕摟岝惈傪寖尭偝偣傞尨場偲側傞丅偝傜偵晄弮暔偺崿嵼偼僙儔儈僢僋偺堎怓壔拑妼怓壔傪傕偨傜偡丅拏慺偼從寢拞偺僙儔儈僢僋撪晹偐傜偺奼嶶懍搙偑抶偔丄僙儔儈僢僋拞偵嬊嵼偡傞偲摟柧搙傪埆壔偝偣傞偨傔暤埻婥傪巁慺偵抲姺偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅捠忢丄摟岝惈僙儔儈僢僋偼儂僢僩僾儗僗偵傛偭偰1200乣1300亷偺壏搙斖埻偱100乣150噑/cm2偺埑椡傪壛偊巁慺暤埻婥拞偱5乣20帪娫曐帩偟從寢偝傟傞丅從寢屻偺枾搙偼棟榑枾搙偺99.8亾埲忋偱側偄偲婜懸偡傞傛偆側摟柧搙偼摼傜傟側偄丅從寢屻偺僽儘僢僋傪巊梡栚揑偵墳偠偰0.5乣5噊岤偵愗抐偟丄岝妛尋杹偱巇忋偘傞丅堦椺偲偟偰恾1偵偼丄0.25噊岤敄斅偺摟岝棪(亾)攇挿摿惈偑帵偟偰偁傞丅媧廂抂偼380nm慜屻偱偁傝丄摟岝棪偼挿攇挿懁偵岦偭偰慟師憹戝偡傞丅偙偙偱600nm偵偍偗傞摟岝棪偼68亾偲堦尒掅偄報徾傪梌偊傞偑丄偙偺僙儔儈僢僋偺孅愜棪偼2.5偲戝偒偔丄敄斅椉柺偱偺斀幩懝幐傪孅愜棪傪梡偄偰寁嶼偡傞偲31亾偲側傞丅偙偺偙偲偼僙儔儈僢僋帺懱偺摟岝棪偼100亾偵嬌傔偰嬤偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺偨傔幚梡忋偼丄斀幩杊巭枌傪僙儔儈僢僋斅忋偵宍惉偟丄昞柺斀幩傪嬌椡彮側偔偟尒偐偗忋偺摟岝棪傪崅傔傞岺晇偑昁梫偱偁傞丅

|

|

|

(a)堦師揹婥岝妛岠壥丂(b)擇師揹婥岝妛岠壥 |

3. 揹婥岝妛岠壥

丂

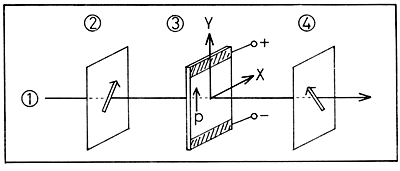

揹婥岝妛岠壥偲偼奜晹揹奅偵傛傝孅愜棪偺曄壔偡傞尰徾傪偄偄丄捠忢丄恾2偺傛偆側峔惉偱梡偄傜傟傞丅曃岝巕偲専岝巕偲偼屳偵捈妏偲偟丄偙傟傜偺娫偵敄偄僙儔儈僢僋斅傪抲偒丄揹埑報壛曽岦偼曃岝巕丄専岝巕偲45亱妏搙偵側傞傛偆偵僙僢僩偡傞丅揹埑傪壛偊傞慜偼從寢懱偱偁傞偨傔摍曽懱偲尒側偣傞偑丄揹埑傪報壛偡傞偲暘嬌(P)偑偦偺曽岦乮Y幉乯偵攝楍偟丄偦傟偲捈妏曽岦(X幉)偲偺娫偵孅愜棪偺嵎丄偮傑傝暋孅愜棪(![]() )傪惗偠傞丅偙偙偱

)傪惗偠傞丅偙偙偱![]() 偼暘嬌慜偺孅愜棪(

偼暘嬌慜偺孅愜棪(![]() )丄報壛揹埑(

)丄報壛揹埑(![]() )偲師偺娭學幃偱梌偊傜傟傞丅

)偲師偺娭學幃偱梌偊傜傟傞丅

![]()

![]() 丄

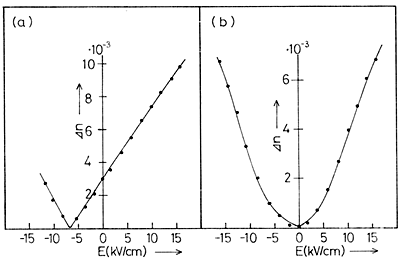

丄![]() 偼偦傟偧傟堦師丄擇師揹婥岝妛掕悢偲屇偽傟傞傕偺偱偁傝丄僙儔儈僢僋偺慻惉傪曄偊傞偙偲偵傛傝偦傟傜偺抣傪偁傞掱搙擟堄偵慖傇偙偲偼壜擻偱偁傞丅恾3偼偁傞慺嵽偺

偼偦傟偧傟堦師丄擇師揹婥岝妛掕悢偲屇偽傟傞傕偺偱偁傝丄僙儔儈僢僋偺慻惉傪曄偊傞偙偲偵傛傝偦傟傜偺抣傪偁傞掱搙擟堄偵慖傇偙偲偼壜擻偱偁傞丅恾3偼偁傞慺嵽偺![]() 摿惈傪帵偡僌儔僼偺堦椺偱偁傝丄捠忢

摿惈傪帵偡僌儔僼偺堦椺偱偁傝丄捠忢 ![]() 亖3乣7亊10-10m/V丄

亖3乣7亊10-10m/V丄![]() 亖4乣9亊10-16m2/V2偺斖埻偺抣傪帵偡丅摦嶌揹埑偺揰偐傜偄偊偽丄

亖4乣9亊10-16m2/V2偺斖埻偺抣傪帵偡丅摦嶌揹埑偺揰偐傜偄偊偽丄![]() 丄

丄![]() 偼偱偒傞偩偗戝偒偄曽偑桳棙偱偁傞偑丄偦偺偲偒偼摨帪偵桿揹棪傕戝偒偔側傝丄傛偭偰棜楌丄帪掕悢摍峫椂偣偹偽側傜側偄栤戣傕偱偰偔傞丅堦師揹婥岝妛岠壥傪巊梡偡傞応崌偺慻惉偼嫮桿揹憡偱側偗傟偽側傜偢丄偝傜偵暘嬌張棟偟偰偐傜梡偄傞昁梫偑偁傞丅偙偺偨傔擇師岝妛岠壥傪帵偡斀嫮桿揹憡丄偁傞偄偼忢桿揹憡偺慻惉偵斾傋摟岝棪偼偐側傝掅壓偡傞丅偙偺偙偲偐傜堦斒揑巊梡偼傎偲傫偳擇師岠壥偵尷掕偝傟傞丅

偼偱偒傞偩偗戝偒偄曽偑桳棙偱偁傞偑丄偦偺偲偒偼摨帪偵桿揹棪傕戝偒偔側傝丄傛偭偰棜楌丄帪掕悢摍峫椂偣偹偽側傜側偄栤戣傕偱偰偔傞丅堦師揹婥岝妛岠壥傪巊梡偡傞応崌偺慻惉偼嫮桿揹憡偱側偗傟偽側傜偢丄偝傜偵暘嬌張棟偟偰偐傜梡偄傞昁梫偑偁傞丅偙偺偨傔擇師岝妛岠壥傪帵偡斀嫮桿揹憡丄偁傞偄偼忢桿揹憡偺慻惉偵斾傋摟岝棪偼偐側傝掅壓偡傞丅偙偺偙偲偐傜堦斒揑巊梡偼傎偲傫偳擇師岠壥偵尷掕偝傟傞丅

4. 摟柧埑揹懱

丂

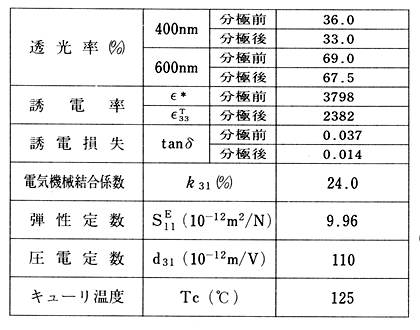

偙傟偼摟岝惈偵壛偊埑揹惈傪愊嬌揑偵棙梡偟丄壒傪敪惗偝偣傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅偙偙偱堦斣栤戣偲側傞偺偼埑揹惈傪岦忋偝偣傛偆偲偡傞偲寢徎堎曽惈傕戝偒偔側傝丄傛偭偰摟岝惈偼媡偵掅壓偡傞偲偄偆尰徾偱偁傞丅埑揹惈傪棙梡偡傞偨傔偵偼摉慠丄嫮桿揹椞堟偵懏偡傞慻惉傪梡偄偹偽側傜側偄丅偟偐偟埑揹惈偺戝偒偄旽柺懱徎丄偁傞偄偼幬曽徎偺慻惉偼暘嬌偡傞偲摟岝惈偑挊偟偔掅壓偡傞孹岦偵偁傞丅偙偺揰偐傜偄偊偽惓曽徎偺慻惉偼暘嬌慜屻偱偺摟岝棪曄壔偼2乣4亾偲斾妑揑彮側偔桳棙偱偁傞偲尵偊傞丅偝傜偵憡嫬奅嬤朤偺慻惉傪慖傃埑揹惈傪岦忋偝偣丄僉儏乕儕揰(Tc)偼塭嬁偺側偄偐偓傝掅偔偟丄摟岝惈偺岦忋傪寁傞昁梫偑偁傞丅昞1偼偙偺栚揑偺偨傔偵奐敪偟偨慺嵽偺掕悢堦棗偱偁傞丅摟柧揹埑僽僓乕丄敪壒懱偲偟偰巊梡偡傞偲偒偺峔惉偼岝妛尋杹偟偨敄斅(0.1乣0.3噊岤)偺椉柺偵Sn-Ig宯摫揹惈摟柧揹嬌傪僗僷僢僞儕儞僌偵傛傝宍惉偡傞丅偝傜偵偙偺枌岤傪惂屼偡傞偙偲偵傛傝昞柺斀幩杊巭枌傕寭偹傞傛偆偵偡傞丅偦偟偰僙儔儈僢僋柺偵悅捈偵暘嬌偟埑揹揑偵妶惈壔偡傞丅僙儔儈僢僋斅偲僈儔僗斅(偁傞偄偼摟柧僾儔僗僠僢僋斅摍)傪摟柧愙拝嵻偵傛傝愙崌偡傞偲摟柧埑揹僽僓乕偑弌棃忋傞丅偨偲偊偽丄塼徎昞帵斅偲偺暪梡摍丄婔懡偺梡搑偑峫偊傜傟偰偄傞丅

|

5. 偍傢傝偵

丂

廬棃丄嫮桿揹懱僙儔儈僢僋偲尵偊偽埑揹拝壩丄怳摦巕僽僓乕丄僼傿儖僞乕偍傛傃僐儞僨儞僒乕側偳偺巊梡偱屆偔偐傜抦傜傟丄岝偲偼慡偔柍墢側暘栰偱偁偭偨丅偟偐偟摟岝惈僙儔儈僢僋偺弌尰偵傛傝偦偺墳梡斖埻偼岝妛偺暘栰傊傑偱媫懍偵奼戝偟偮偮偁傞丅偙傟傜偺摟柧僙儔儈僢僋偺戝偒側摿挜偼丄扨寢徎偵偔傜傋斾妑揑嶌惢偑梕堈偱丄偐偮戝宆(捈宎80![]() )偺傕偺偑嶌傝傗偡偔丄偝傜偵壛岺偑偟傗偡偄摍乆検嶻偵嵟揔側嵽椏偲尵偊傞偙偲偱偁傞丅楌巎偼傑偩愺偔丄幚梡壔偝傟偨傕偺偼擇丄嶰椺偵偡偓側偄丅僆僾僩僄儗僋僩儘僯僋僗帪戙偺嵟愭抂傪扴偆傾僋僥傿僽側嵽椏偲偟偰崱屻偺敪揥偑婜懸偝傟偰偄傞丅

)偺傕偺偑嶌傝傗偡偔丄偝傜偵壛岺偑偟傗偡偄摍乆検嶻偵嵟揔側嵽椏偲尵偊傞偙偲偱偁傞丅楌巎偼傑偩愺偔丄幚梡壔偝傟偨傕偺偼擇丄嶰椺偵偡偓側偄丅僆僾僩僄儗僋僩儘僯僋僗帪戙偺嵟愭抂傪扴偆傾僋僥傿僽側嵽椏偲偟偰崱屻偺敪揥偑婜懸偝傟偰偄傞丅