1983/12 No.3 |

1. 騒音の評価と等価騒音レベル | 3. 合わせガラスのダンピング特性とコインシデンス | 4. 透明強誘電体セラミックの特性と応用 | 5. 騒音・振動解析装置 SA-73 | ||||

騒音振動研究室 吉 村 純 一

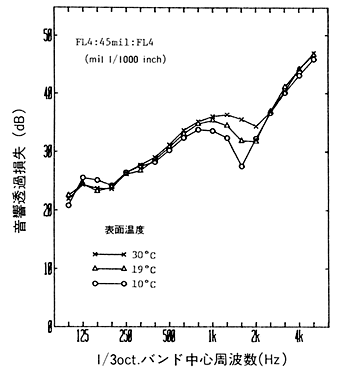

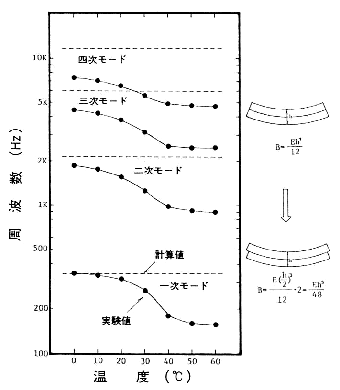

材料の音響透過損失を計測する上で測定時期の気温が材料自身の性質に影響を及ぼす場合があることはあまり良く知られておりません。単一な無機質材料などでは極端な温度変化がない限り遮音性能の変化は少ないといえます。しかし、いくつかの材料を組み合わせ、それぞれの材料の特質を生かした複合材料などでは、中間層や接着層の性質による遮音性能の温度変化が生ずることもあります。図1に測定結果を示した合わせガラスもその一つで、コインシデンス付近の周波数領域で、材料の温度が異なることによる遮音性能の差を生じております。このことは、材料の性能判断だけでなく、実際の使用状況においても、気温あるいは気候の違いが影響することを示しており、良い遮音性を得るためには、コインシデンスの影響が無視できないので、これを適確に予測し評価する必要があるものと考えられます。

|

ここでは、従来から当研究所で開発を進めてまいりました材料のダンピング特性測定システムを応用して、合わせガラスの損失係数及び曲げ剛性を計測することにより、これらとコインシデンスの関係を実験的に対応づけることができましたので御紹介したいと思います。

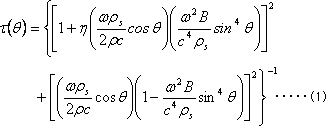

クレーマー(Cremer)は板の厚さがその板に生ずる屈曲振動の波長に比べて十分薄いものとし、板の損失係数 ![]() 及び曲げ剛性Bを考慮して、透過率

及び曲げ剛性Bを考慮して、透過率 ![]() を次のように導出しております。

を次のように導出しております。

| =板の面密度(kg/m2) | |

| =空気の密度(kg/m2) | |

| =音速(m/s) | |

| =入射角(°) |

これを用いて、拡散音場における透過損失は、

として求めることができます。

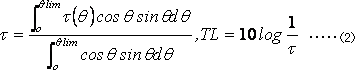

ところで、材料の損失係数及び曲げ剛性は透過損失測定用の開口部に取り付けた状態で測定するのが最も直接的でしかも適確な値を得ることになると考えられますが、試料及び測定装置が大がかりになることや、温度変化を捕えるのが難かしいということができます。そこで、材料の制振効果や振動の減衰性状をしらべるダンピング試験を利用することにしました。試験に使用した試料は、合わせガラスを幅25㎜長さ300㎜に整形したものを用いました。測定法は、試料の中央を加振しそこで検出される板のインピーダンス特性から、半値幅を測定して損失係数を求める共振法といわれる方法であります。測定は試料を恒温槽の中に入れ、測定温度を0~60℃まで10℃毎に変化させて行いました。その結果を図2に示します。一般の複合層のダンピング特性と同様温度依存性が大きく、損失係数の値は温度の上昇とともに大きくなりますが、30~40℃をピークとしてまた小さくなる傾向を示しております。

|

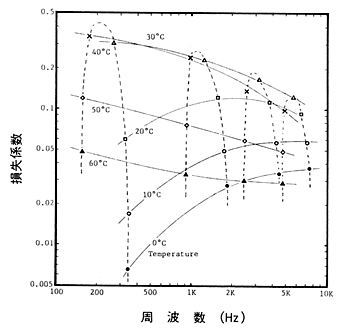

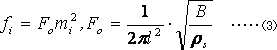

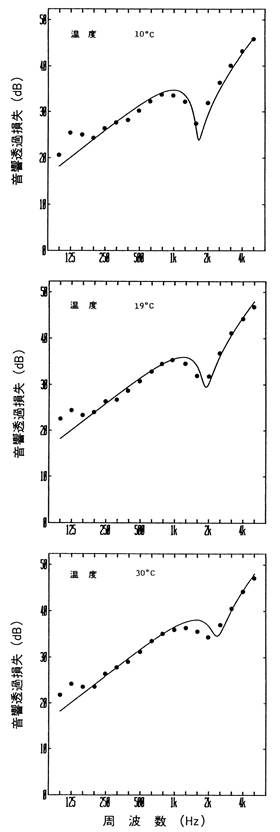

一方、この測定法では試料の長さ及び厚さを主なファクターとして算出される共振点或いは反共振点の周波数における損失係数を求めておりますが、この周波数を測定温度ごとにプロットしますと図3のようになります。温度が上昇するとともに共振周波数が移行し、2枚のガラスが一緒に振動している状態 ![]() からそれぞれのガラスが別々に振動している状態

からそれぞれのガラスが別々に振動している状態 ![]() へと曲げ剛性が変化していることを示しております。そこで次式によって求められます片持梁の共振周波数の計算値と各温度ごとの共振周波数の実測値との比から曲げ剛性の変化を読み取ることにしました。

へと曲げ剛性が変化していることを示しております。そこで次式によって求められます片持梁の共振周波数の計算値と各温度ごとの共振周波数の実測値との比から曲げ剛性の変化を読み取ることにしました。

![]() =試料の長さ

=試料の長さ

m1=1.87510 m3=7.85476

m2=4.69410 m4=10.99554

|

このようにしてダンピング試験で求められた各パラメータの周波数特性を(1),(2)式に代入して透過損失を計算すると図4に示した実線のようになります。この結果は同図中に黒丸で示した実測値と良い対応を示しており、合わせガラスの透過損失における温度変化を説明することができたものと考えております。

ここで紹介した方法は、試料が小さくてすむことや比較的短時間で計測できる点で、遮音材料の開発や改善に有効に利用できるものと考えられます。すなわち、温度変化が少なく、常温においても複合層としての損失係数の大きい中間フィルムを開発することや、ガラス以外の素材に対してもコインシデンスによる遮音欠損並びにその周波数の移行を制御するなどの応用が考えられます。また、実際面において、周辺状況(現場の室温、気候など)に応じた適切な材料選定や遮音設計における予測精度の向上などにも応用できるものと考えております。

|

||

| |

||

● |

:ダンピング試験の結果を用いた計算値 :実験値 |

|

-先頭へ戻る-