2006/1 No.91 |

1. 謹んで新年のお慶びを申し上げます | 3. 1st ISMA参加および Technical University of Liberec 訪問報告 | 4. レイリー板の復元 | 5. 4chデータレコーダ DA-20 |

騒音振動第二研究室 横 田 考 俊

はじめに

『筆箱にしては少し長い寸法の木箱がある。』現在「その57」まで進んだ「骨董品シリーズ」はこの文章から始まった。箱の中には「レイリー板」と呼ばれる伝説的な計測器が納められており、「その1」ではそれが紹介されている[1]。今回、そのレイリー板を現在身近に手に入る材料で復元する機会を得たので紹介する。

レイリー板の概要

レイリー板とは、石英の糸に直径1cm程度の雲母板を取り付けたもので、19世紀末以来、電気音響技術が発展するまで粒子速度の絶対値を直接計測するために広く利用されてきた計測器である。図1に本研究所に保管されているレイリー板の写真を示す。レイリー板の詳しい説明は種々の文献に任せるが[2,3]、平面進行波音場に伝搬方向に対して円板を45°傾けて吊すと、粒子速度の2乗に比例して板が音波伝搬方向に直角となる方向に回転するというものである。その回転角を計測することで粒子速度が求められる。

|

レイリー板の作成

身近な材料を使って再現するということで、種々の材料を揃え(糸:ピアノ線、光ファイバ、釣り糸等、板:アルミ板、プラ板、スパンコール等)、保管されているレイリー板のサイズを参考に加工を施し、音波をあててみた。多くの方々から「石英の糸に代わる細い糸が重要」と指摘された通り、試作に用いた材料の内、細くて剛性の高い釣り糸(フロロカーボン、ハリス0.1号)以外で作成したものはぴくりとも動かなかった。最終的には、PETボトルの原料で作成した円板(直径18mmおよび

30mm)を釣り糸で吊し、レイリー板を復元した(図2)。

|

粒子速度変化の可視化

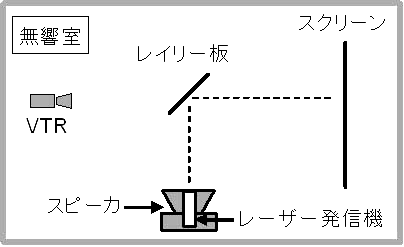

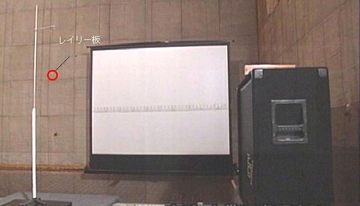

まず、復元したレイリー板(直径18mm)に平面波をあて、板が回転する様子を直接観察した。その結果、大音圧の平面波をあてても角度の変化はほとんど確認できない程度であることが分かった。そこで無響室に図3に示すシステムを組み、板にレーザー光をあて、スクリーンに投射された反射光をビデオ撮影し、その変位から板の回転角を算出した。実験風景を図4に示す。また、粒子速度に対する感度を良くするため、レイリー板としては非常に大きな直径30mmの円板に変更した。スピーカからは1kHzの純音を放射し、レイリー板の位置で、92〜101dBまで3dB毎に音圧が高くなるよう調整した。

|

|

実験開始直後、レイリー板は気流の影響を強く受け、板が静止するのに長い時間を要することが分かった。また実験中は無響室のドアは閉め切り、外部からの気流は除外したが、日中の温度変化により無響室内に対流が生じ、板が回転を始めることが分かった。実験開始当初は、音波の伝搬方向に対して板を45°に静止させることがまず困難であり、音を放射しても音によって板が回転したのか、気流の影響なのか判別できない状態が続いた。試行錯誤の末、夜間無響室の温度が冷えた状態でレイリー板を45°にセットし扉を閉め、朝一番で測定を行うという方法で対流の影響を低減させた。実験は1週間程度かけて行ったが、データが取れたのは曇りの日の朝一番のみであった。

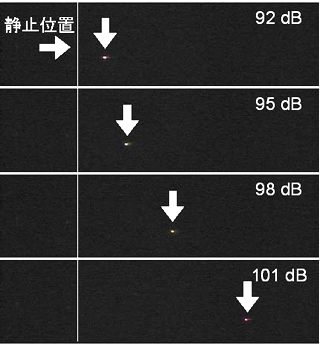

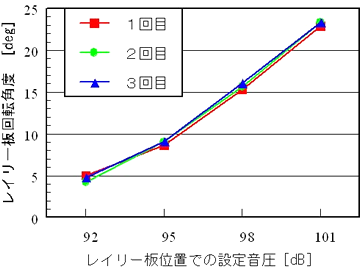

図5に音圧を変化させた場合のスクリーンに映る反射光の位置の変化を示す。音圧が高くなるほど光が右に移る様子がみられる。レーザー光の変位から求めた板の回転角を図6に示す。音圧が高くなるにつれ、対数的に角度変化が大きくなる様子が見られる。実験は3度行ったが、その再現性は高いことが確認された。

|

|

粒子速度の計測

最後にレイリー板(直径18mm)を用いて粒子速度の絶対値測定を試みた。粒子速度の絶対値を求めるためには、レイリー板の回転角を計測する他に、レイリー板を自由振動(回転)させた場合の回転周期および対数減衰率の計測が必要である。図7に101dBの音圧をレイリー板にあてた状態のレーザー光の変位を示す。板の回転角は約6.8°、また別途測定した周期および減衰率はそれぞれ13.1秒および0.43であった。これらの値を基に、Koenigの式[4]により粒子速度を算出し、平面波を仮定して音圧レベルに変換した結果、その値は102.3dBであった。

|

おわりに

粒子速度測定に実際に使用されていたレイリー板は、気流の影響等を除去するため、様々な工夫が施されていた。今回、気流の影響等を除去する工夫をほとんど行わず、原理に忠実にただ円板を糸に吊しただけの状態で1dB程度の差の計測ができ、非常に驚きを感じた。骨董品シリーズその1では、『音響計測装置として極めて簡単で妥当性の高いメカニズムであることから実用性はともかくとして実験装置としての見事さには感服せざるを得ないように思う。』と記述がなされているが、まさにそのことを実感した実験であった。

参考文献

[1] 小林理研ニュース No.19, (1988,1)

[2] Load Rayleigh, “On an instrument capable of measuring the intensity of aerial vibrations”, Phil., Mag., 14, p186-187(1882)

[3] Leo L. Beranek, Acoustic measurements (John Wiley & Sons, Inc., 1949)

[4] R. Koenig, “Theory of the Rayleigh Disk”, Wied., Ann., 43, 43-60(1891)