|

1997/7

No.57 |

1. 道路交通騒音の防止対策用施設のCEN規格 | 2. ASVA 97参加報告 | 3. タイ国訪問記 | 4. 回転機械設備の故障監視装置 MM-10/PG-02V |

MM-10/PG-02V

リオン株式会社 研究開発部第1G 下 村 和 広

1.はじめに

設備保全は、一般的に知られているように事後保全と予防保全とに分けられる。事後保全は、機械の状態管理を特に行わずに故障した場合にのみ補修を行うものである。一方、予防保全は設備が故障に至る前に補修を行うものであり、さらに設備の状態を管理せず定期的に補修を行う時間基準保全方式(TBM)と、設備の状態を常時または定期的にモニターして常に設備の状態を把握することにより補修のタイミングを決める状態基準保全方式(CBM)とに分類される。これらの方式の特徴を簡単にあげると、事後保全では、設備の診断にかかわる費用は一切発生しないが、一般的に補修費用や補修期問を多く必要とする。予防保全の中で、時間基準保全方式(TBM)では定期的に機械の補修を行うので設備診断にかかる費用は必要なく、補修費用も故障する前に補修を行うので事後保全ほどかからないが、設備の使用効率はあまり良くない。状態基準保全方式(CBM)では、診断を行う費用は必要となるが、設備の状態を監視するので適切な処置を施こすことができ故障に至るまでの期間を延ばすことも可能になる。また、補修が必要になった場合でも、補修時期の推定がある程度可能なので設備の使用効率が高くかつ製造行程も考慮した補修計画をたてることができる。何れの方法を採用するかは設備の規模、使用状況、補修費用、故障した場合の損失などとの兼ね合いで決定される。

2.簡易監視モニターMM-10・振動センサーPG-02V

|

|

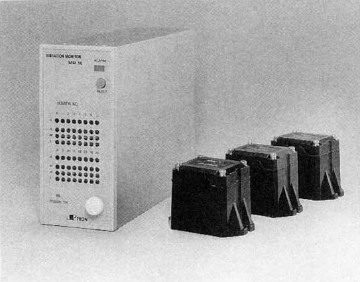

写真 簡易監視装置 MM-10/PG-02V

|

★使用目的

一般的に、回転機械の故障の主な原因としてペアリングの破損によるものがある。通常、ベアリングは異物混入などがない限り適正負荷以内で使用していれば設計寿命程度までは使用できるはずである。しかし、アンバランス、ミスアライメント、またはガタなどの要因が発生すると、ベアリングヘの負荷が増大して場合によっては設計寿命を大幅に下回ることがある。また、このような状態になると振動(速度)レベルも増加する。そこで、

本装置は回転機械で発生するアンバランス、ミスアライメント、ガタ等のような原因による振動レベルの増加を監視することによって、機械設備の状態管理を行うことを目的としている。

★装置の構成

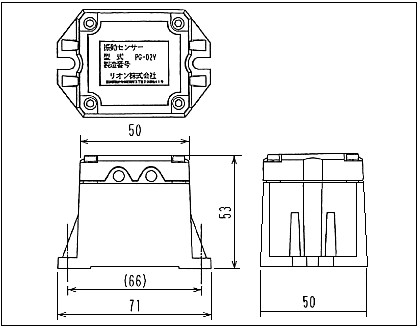

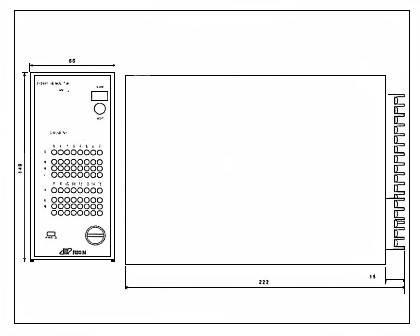

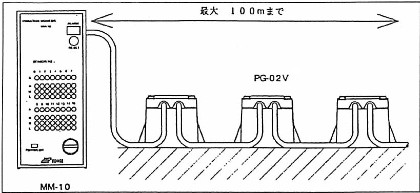

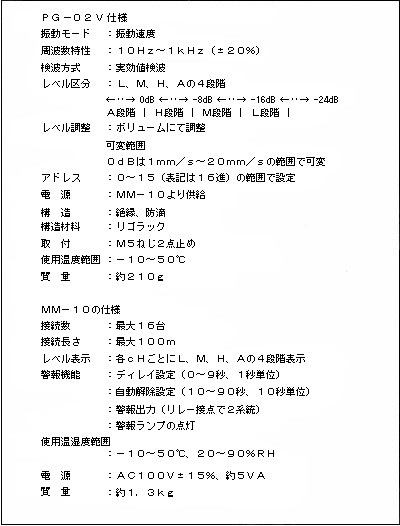

本装置は、振動センサーPG-02Vと簡易監視モニターMM-10からなる。(図1、2)に外形図を(図3)に装置の接続図を示す。また、(表1)に基本的な仕様を示す。

PG‐02Vは、振動速度レベルを検出するセンサーであり、検出した振動レベルを4段階(A、H、M、L)の大きさに分けMM-10からの呼び出しに応じてデータを送る。MM-10はPG-02Vへ電源供給とPG-02Vから送られた振動の大きさをLEDで表示したり、警報・発生などの処理を行う。本装置では、通常の振動モニターシステムのように振動レベル、振動波形、スペクトラムなどの情報を得ることができない。このことは、本装置の特徴でもあり制限でもあるわけだが、監視対象を絞り必要最小限の情報量を処理することによりコストダウンを狙った。

|

|

図1 PG-02V 外形図

|

|

|

図2 MM-10 外形図

|

|

|

図3 接続部

|

|

表1 基本的な仕様

|

|

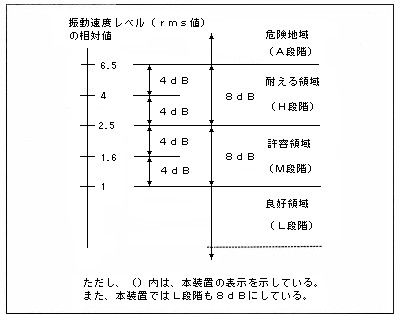

本装置は、機械の振動状態を表示する方法を極めて簡易化したことによって、取り扱いは非常に簡単になった。一般的に、回転機械の劣化傾向は(表2)のようになる。この劣化傾向は、機械の規模によらず同じ傾向を示す。すなわち、相対な関係は同じてある。本装置の4段階の表示は、この劣化傾向に準じたものである(ただし、L段階も8dBにしてある)。使用方法の一例をあげると、最初に監視対象である設備の状態が良好な状態にあると仮定する。そこで、その状態を初期状態としてPG-02Vのレベル調整を行いL段階のLEDが点灯するか、またはM段階とL段階のLEDが点灯する境界になるように調整しておく。その状態から設備の劣化により振動の大きさが徐々に大きくなり約16dB〜24dB上昇するとA段階(警報段階)にいたる。この段階になったら精密診断などを行い詳細に調べて補修計画などを決める。ここで、PG-02Vのレベル調整(設定ではない)は個々のchごとに行うことができる。

|

表2 劣化傾向

|

|

★使用上の注意点

使用上の注意点を記すと、

1.対象とする設備の初期状態を把握していなければならない。これが判らないと、最初にどの段階LEDを点灯させるのか決定できない。

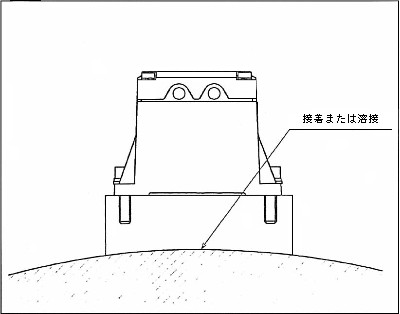

2. センサーの設置面積が比較的広いことや、ケーブルの引き回しなどで取付の際に充分なスペースを確保する。また、曲面などに取り付ける場合はアダプターなどを用いて固定しても良い。図4に一例を示す。

|

|

図4 取付例(曲面)

|

3.終わりに

近年、測定装置の性能向上やコンピュータの普及などにより設備診断においても分析能力が著しく向上している。逆に、監視システムのコストは低下している。そのため、以前よりも低コストで高性能な監視装置を構成できるが、設備の常時監視に必ずしも性能が高い装置が必要なわけではない。このような簡易的な監視装置であっても、使用目的を限定すれば充分有効であり、また現場の管理里者にとっても分かり易いものになると考えている。