|

2025/ 4

No.168 |

1. 巻頭言 | 2. ガイドラインに基づく個人ばく露測定による電動ドリル穴あけ作業音の評価 | 3. 騒音ばく露計 NB-14 | ||||

|

|

|||||||

<技術報告>

![]() 騒音ばく露計 NBー14

騒音ばく露計 NBー14

リオン株式会社 環境機器事業部 山 下 大 輔

研究開発センター 中 市 健 志

1.はじめに

2021 年にWHO(世界保健機構)によりWorld Report on Hearing が発表され[1]、2050 年までに世界人口の約4人に1人が難聴を抱えて生活することになるリスクがあると報告されている。また、同報告書では聴覚のメディカルケア及びサービスの必要性が強調されている。日本国内でも聴覚保護への意識が高まっており、2023 年には約30 年ぶりに「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂された。本改訂では騒音レベルの新たな測定方法として個人ばく露測定に関する記述が追加されている。この改訂を受け、当社では騒音ばく露計NB-14 を発売した。以下では「騒音障害防止のためのガイドライン」及び騒音ばく露計NB-14 について紹介する。

2.騒音障害防止のためのガイドライン

労働者にとって職場における作業環境、すなわち室温や匂い、音に関する問題は心身の疲労に影響を与える要素の1つである。とりわけ、騒音に関しては5 ~ 15 年以上の長期間ばく露されることで難聴になるリスクが高まり、各国で法令やガイドラインによって事業場における基準や対策などが提示されている。日本では厚生労働省により「騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年 10月1日付 基発第546 号)」(以下、旧ガイドライン)が平成4年に策定され、定着が図られてきた。旧ガイドラ インは長らく運用されてきたが、世の中の技術トレンドや労働者を取りまく環境が大きく変わったこともあり、令和5年4月に約30 年ぶりとなる改訂がなされた(令和5年4月20 日付 基発0420 第2号、以下、改訂ガイドライン)。改訂された主な内容は以下のとおりである。[2]

① 騒音障害防止対策の管理者の選任

改訂ガイドラインで求められている騒音障害防止対策を現場に定着させるために事業所内で管理者を選任することが定められた。管理者には衛生管理者、安全衛生推進者の他、ライン管理者、課長などが含まれる。

② 騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推定)

従来は事業場の特定の場所における騒音測定、いわゆる作業環境測定による、空間的な騒音レベルの評価しか行われてこなかった。騒音発生源や作業者の位置が一ヶ所ではなく、流動的に変化するような事業場の場合、作業環境測定だけでは労働者の騒音ばく露を正確に評価するには不十分である。その一方、今回追加された個人ばく露測定は測定対象者個人に測定器を身につけさせ、作業者への直接的な影響を評価する方法である。

③ 聴覚保護具の選定基準の明示

JIS T 8161-1:2020 に規定されている遮音値を目安として聴覚保護具を選定することが定められた。また、管理者は労働者に対して聴覚保護具の正しい使用方法を指導させた上で、目視等により正しく使用されていることを確認することが定められた。

④ 騒音健康診断の検査項目の見直し

これまで、雇入れ時や定期健康診断の2次検査では 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz の聴力検査が行われてきた。騒音性難聴の初期には4000 Hz などの高い周波数で聴力が低下する傾向が見られる。改訂ガイドラインではこれを見逃さないようにするため、6000 Hz での検査が追加された。また、聴力低下の初期段階を把握するため、定期健康診断の4000 Hz における検査音圧を40 dB から25 dB および30 dB に変更した。

②に記載したように新たな騒音測定方法が追加されたが、海外では騒音の個人ばく露評価は浸透している測定方法であり、測定に用いられる騒音ばく露計は複数のメーカーが市場にリリースしている。一方、日本では国産の騒音ばく露計はほとんど出回っていなかったため、ガイドライン改定に合わせて当社では騒音ばく露計 NB-14 を発売した。

3.騒音ばく露計NB-14 について

前項で“ほとんど出回っていなかった”と述べたが、実のところ旧ガイドラインが策定される前に当社からNB-13 というばく露計を発売していた。図1にNB-13 のデータ収集部の画像を示したが、こちらは衣服のポケットに収納するなどして作業者がばく露される騒音レベルを測定できるような形状になっている。しかしながら、NB-13 発売後に発出された旧ガイドラインでは作業環境騒音のみが管理の対象となり、個人ばく露測定は規定されなかった。このような経緯で今日に至るまで後継機種が発売されることはなかった。

3.1 小型かつ軽量の設計

騒音ばく露計は作業者が仕事に従事しながら騒音測定を行うことが目的の計測器であるため、なるべく作業者にとって邪魔にならないことが求められる。NB-14 はばく露計に求められる機能をシンプルにし、マイクロホンと筐体を含めて72 g という軽量性を実現した。これは単三電池3本分の重さであり、作業中に長時間取り付けても気にならないサイズ・重量になっている(図2)。

3.2 改訂ガイドラインに特化した測定機能

改訂ガイドラインではJIS C 1509-1:2017 またはIEC 61252:1993+AMD1:2000+AMD2:2017 に適合したばく露計が推奨されている他、等価騒音レベルの許容基準に対して管理区分を設けており、例えば1日8時間の労働時間に対しては85 dB を超えないことが求められている。 NB-14 は機能をシンプルに抑えつつも、前述の規格双方に適合している。また、1日8時間の基準に関してもリアルタイムで表示するインジケータが実装されており、許容基準を下回っているかどうかが目視ですぐに判別できるようになっている。聴覚保護具の選定に必要なC特性サウンドレベル(LCeq)も同時に測定することが可能であり、騒音障害防止対策を包括的にカバーすることができる。また、専門家の意見や将来的な需要を踏まえ、海外では衝撃騒音の基準に用いられるC特性ピークサウンドレベル(LCpeak)も搭載した。

3.3 シンプルな操作部と付属ソフトウェア

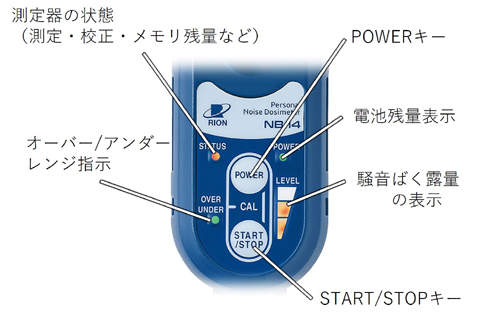

小型・軽量を実現するべく、操作・表示部に関してもシンプルな設計になっている。図3のとおりPOWER キーとSTART/STOP キーの2つのみで操作を行い、それぞれ電源のON/OFF と測定の開始/ 終了を制御する。また、4か所のLED インジケータはそれぞれ電池残量や機器の状態、測定中の騒音ばく露状況などをリアルタイムで表示する。

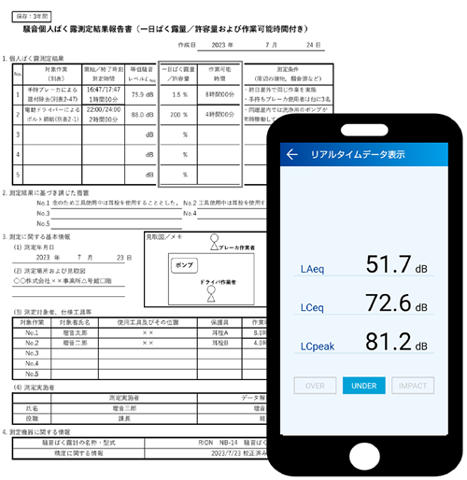

また、本器をAndroid スマートフォンにUSB 接続し、NB-14 測定データ表示アプリを起動することでリアルタイムでの測定値の確認(図4)や、測定結果の簡易的な確認も可能である。

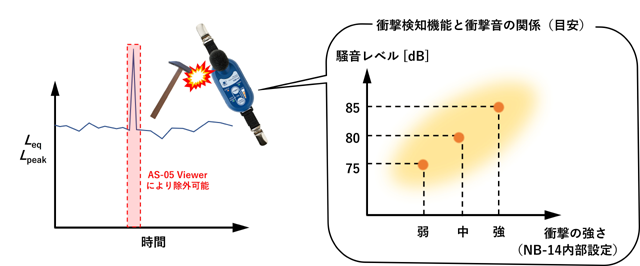

3.4 衝撃検知機能

業務の特性によって作業者は様々な環境に置かれ、狭い場所での作業や重量物を担ぐ作業も想定される。そのような状況では着用しているばく露計本体にモノがぶつかるなどして機体に衝撃が加わってしまい、測定値を正しく評価できない。NB-14 では衝撃検知機能を搭載しており、予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、本体のLED 表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録する(図5)。記録されたデータはAS-05 Viewer から衝撃が加わった瞬間のデータのみ除外することで、信頼度の高い測定を行うことができる。

4.おわりに

日本では改訂ガイドラインの中で初めて騒音の個人ばく露測定に関して言及されたが、海外では日本に先駆けて職域における騒音ばく露測定が浸透しており、ばく露計も海外メーカー製品は既に市場に出回っている。騒音ばく露測定に関する規格も整備されており、例えばISO 9612:2009“Acoustics – Determination of occupational noise exposure – Engineering method(音響-作業環境騒音ばく露量の測定及び算出-工学的手法)”では騒音レベルの測定から作業環境騒音のばく露量を決定する手法が詳細に規定されている。今後、日本でも騒音ばく露測定が普及していくと同時に国際社会に合わせた動きをすることが予想される。当社としても騒音障害防止や労働安全衛生意識の向上に、より一層貢献できる製品・サービスを提供していきたい。

[1] World Report on Hearing, WHO (2021)

[2] 厚生労働省, 『リーフレット~騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました~』(2023)

[3] 増本清『, 騒音障害防止のABC』, 労働基準調査会(1993)