|

2025/ 4

No.168 |

1. 巻頭言 | 2. ガイドラインに基づく個人ばく露測定による電動ドリル穴あけ作業音の評価 | 3. 騒音ばく露計 NB-14 | ||||

|

|

|||||||

<研究紹介>

![]() ガイドラインに基づく個人ばく露測定による電動ドリル穴あけ作業音の評価

ガイドラインに基づく個人ばく露測定による電動ドリル穴あけ作業音の評価

騒音振動研究室 横 山 栄

1.はじめに

激甚な騒音曝露が見込まれる職場における騒音性難聴防止に配慮し、2023 年4 月、騒音障害防止のためのガイドラインが約30 年ぶりに改訂された[1]。旧ガイドラインが1992 年に制定される以前には小林理研ニュースでも創刊号(No.1, 1983/6)[2] を始め、度々作業環境における騒音や振動に関する話題が取り上げられてきた[3-6]。今回の改訂では、作業環境測定方法として、これまでの「場」の測定(作業場の空間平均的な騒音測定方法[7])に加え、音源が移動する場合等については国際的に主流となっている個人ばく露測定も新たに認められた。また、作業管理として、作業時間の短縮法(騒音ばく露許容基準)も明記され、欧米諸国に遅れをとってはいるが、わが国の労働安全衛生分野(騒音)でもようやく国際整合化が図られはじめたと言える。また、手持ち動力工具を使用する作業については、等価騒音レベル(LAeq)が継続して85 dB 未満となる場所を除き、聴覚保護具の使用が義務付けられた。本報では、騒音測定用に実施した電動工具を使用した電動ドリルによるコンクリート壁の穴あけ作業を対象に作業環境測定の他、作業者個人の騒音ばく露レベル測定も実施し、ガイドラインに基づき労働衛生管理の観点から評価することを試みた。

2.ガイドライン改訂の概要

旧ガイドライン(1992 年)と同様、1日8時間85 dB のばく露を許容基準とし、以下の変更が加えられた。

2.1 対象騒音作業

旧ガイドラインでは、別表(1) および別表(2) に示される60 の作業場[1] だけが対象であったが、等価騒音レベルが85 dB を超えると思われる作業場は、すべて作業環境測定・評価を実施する対象となった。

2.2 作業環境測定

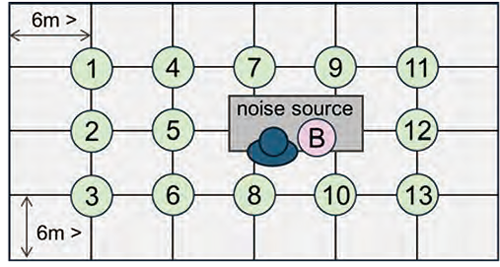

等価騒音レベルの測定方法として、各対象作業場に6メートル以下の等間隔の格子点に測定点を配置し、80 dB 以上の結果を算術平均する基本測定[7](A測定:図1, ①~⑬ 参照)、騒音源近傍で作業が行われる場合に追加して実施する定点測定[7](B測定:図1, Ⓑ 参照)の他、音源が移動する場合や屋外作業の場合等には、個人ばく露測定も認められた。

作業環境測定の結果、等価騒音レベルが85 dB 以上の場合、聴覚保護具の着用が推奨され、90 dB 以上の場合には必須となった。聴覚保護具は、2020 年に制定された日本産業規格(JIS)による方法[8-11] で測定された遮音値[12] を目安に選定する。特に手持ち動力工具を使用する場合には、継続して等価騒音レベルが85 dB 未満となる場合を除き、聴覚保護具の使用が義務付けられた。

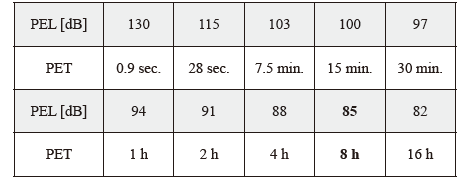

また、環境改善措置を講じた後も85 dB 未満とならない場合には、等価騒音レベルが85dB より+3 dB 高くなるごとに騒音作業時間を半減させる割合で作業時間を短縮する作業管理方法[1, 13] も明記された(表1)。

3.電動ドリル作業音の測定方法

ガイドラインでは、室内作業場であっても、騒音源が移動する場合等は作業環境測定に替えて個人ばく露測定が新たに認められた。本測定では、RC 造・集合住宅室内(約28 m2)のコンクリート壁に、測定対象とした各電動ドリルを使用して深さ5 cm の穴を3か所ずつ開ける作業を実施し、等価騒音レベル(LAeq,T)を測定した。なお、ガイドラインでは、測定時間は 10 分間以上としているが、本測定では各電動ドリルによる穴あけに要した作業時間(T)を対象とした。

3.1 測定対象ドリル

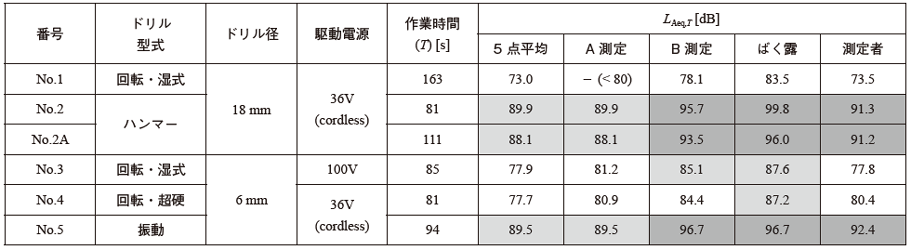

本測定で用いた電動工具およびドリルビット(計6種)の概要を表2に示す。

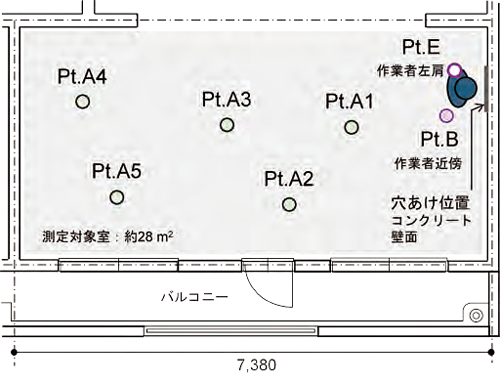

3.2 A測定

ガイドライン[1, 7] に基づくA 測定では、6メートル以下の等間隔の格子点に測定点を配置し(図1, ①~⑬ 参照)、原則5点以上とする。今回対象とした測定室では上述の格子点は5点に満たず、室内におよそ均等に5点の測定点を配置した(図2, Pt.A1 ~ Pt.A5 参照)。各測定点には、騒音計(RION, NL-52)を三脚に立てて設置した。

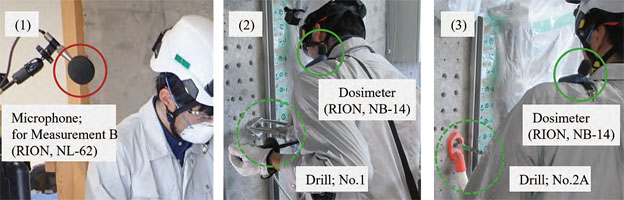

ガイドライン[1, 7] に基づくB 測定では、当該作業が行われる位置で測定する(図1, Ⓑ 参照)。本測定では、測定者は作業者の後方1 ~ 2 m の位置で、延長した騒音計(RION, NL-62)のマイクロホン部分が作業者の右耳付近に位置するよう一脚を使用して手持ちで支持して測定した(図2, Pt.B, 図3(1) 参照)。

3.4 個人ばく露測定

ガイドライン[1] に従い、作業者(1名)の左肩に個人ばく露計(RION, NB-14, 図2, Pt.E, 図3(2), (3) 参照)を装着し、個人ばく露レベルを測定した。また、上述のB測定における測定者も同様にばく露計を装着し、作業者と同時に測定者の個人ばく露レベルも測定した。

4.等価騒音レベルの測定結果

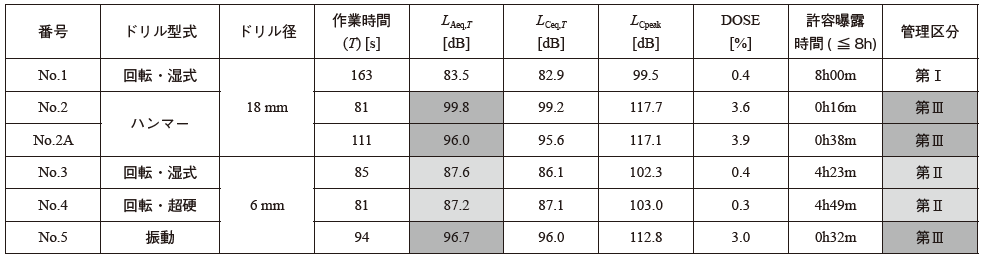

コンクリート壁に各電動ドリルを使用して3か所に穴をあけるのに要した各作業時間(T)は81 ~ 163 秒で約2倍の差がみられた。すべての測定法について、各作業時間(T)を対象として等価騒音レベル(LAeq,T)を分析した。結果を表2にまとめた。

4.1 A測定

ガイドライン[1] に従い、各ドリル条件について、各測定点の80 dB 以上の分析値のみを算術平均した結果(表2:A測定)の他、参考まで全5測定点の値を平均した結果(表2:5点平均)も示した。A測定の結果について、ドリル径 6 mm の回転式No.3, No.4 は、5測定点のうち音源に最も近い1測定点(図2, Pt.A1)で80 dB を超え、結果が算出されたが、全測定点の結果が80 dB を下回ったドリル径18 mm の回転式No.1は値が算出されていない(80 dB 未満)。No.1 を除くA測定の結果は80.9 ~ 89.9 dB で、ハンマー式、振動式のドリル条件がいずれのドリル径も85 dB 以上で値が高く(第Ⅱ区分)、回転式のドリル条件No.1, No.3, No.4はいずれのドリル径も85 dB 未満(第Ⅰ区分)となった。

4.2 B測定(定点測定)

作業者の頭部近傍における分析結果は、78.1 ~ 96.7dB で(表2:B測定)、対象室内5 点の分析結果を平均しているA測定の結果と比較して、平均的に5 dB 程度、高い値となっている。ドリル条件による差はA 測定の結果と同様、ハンマー式、振動式のドリル条件で値が高く、90 dB 以上(第Ⅲ区分)、回転式のNo.3 が85 dB 以上、90 dB 未満(第Ⅱ区分)、同じく回転式のNo.1, No.4 は85 dB 未満(第Ⅰ区分)となった。B測定による評価区分はNo.1, No.4 を除いてA測定による評価区分よりも1区分ずつ高くなった。

4.3 個人ばく露測定

作業者の左肩にばく露計を装着して測定した個人ばく露レベルの分析結果は、83.5 ~ 99.8 dB で(表2:ばく露)、空間平均するA測定の結果と比較して、平均的に8 dB 程度、作業者頭部近傍で測定するB測定の結果と比較しても、平均的に3 dB 程度、高い値となっている。ハンマー式、振動式のドリル条件では、約96 ~ 100 dB(第Ⅲ区分)、ドリル径6 mm、回転式のNo.3,No.4 が85 dB 以上、90 dB 未満(第Ⅱ区分)、ドリル径18 mm、回転式のNo.1 だけが85 dB 未満(第Ⅰ区分)となった。また、B測定の際、穴あけ作業者から1 ~ 2 m 離れて測定を行った測定者の左肩にばく露計を装着して測定した個人ばく露レベルは、73.5 ~ 92.4 dB で(表2:測定者)、作業者のばく露レベルよりも平均的に7 dB 程度低い値であったが、ハンマー式、振動式のドリル条件では、90 dB を超えており(第Ⅲ区分)、作業者近くは90 dB を超えるエリアとなる可能性がある。

5.個人ばく露レベルによる作業音の評価

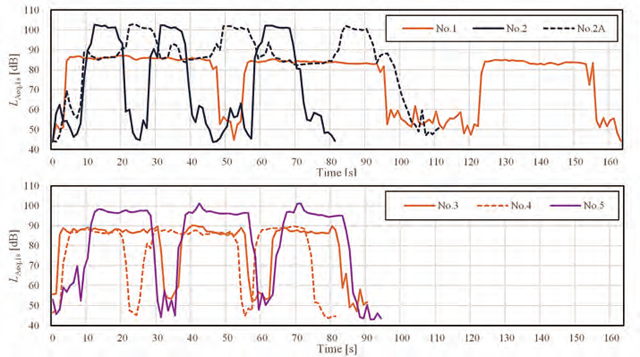

上述の等価騒音レベルの他、個人ばく露計の結果として、以下の物理量が出力された(表3, 図4参照)。

作業者が作業時間内にばく露された時々刻々のA特性音圧レベル(LAeq,1s)が1秒ごとに出力される。各ドリル条件による穴あけ作業時間内における結果を図4に示した。図4上段で、ドリル径18 mm、回転式のNo.1 は全条件中、最も作業時間が長く、3ヶ所の穴あけに約160 秒を要したが、穴あけ作業時のA特性音圧レベルは85 dB 程度で、等価騒音レベルは対象条件の中で唯一、85 dB 未満となった(表3:LAeq,T)。ドリル径18 mm、ハンマー式のNo.2, No.2A はNo.1 と比較して作業時間は短いが、穴あけ時のA 特性音圧レベルは100 dB を超えている。集塵機ありのNo.2A は、集塵機の取り回し等に時間を要し、集塵機なしのNo.2 と比較して作業時間が1.4 倍程度となっている。また、穴あけ時以外の時間帯も85 dB 前後となっており、集塵機が発する騒音だけでも85 dB を超過する可能性がある。図4下段、ドリル径6 mm の回転式No.3, No.4、振動式No.5 については、作業時間は80 ~ 90 秒程度で顕著な違いはないが、穴あけ時のA特性音圧レベルは振動式のNo.5 が10 dB 程度高く、95 ~ 100 dB、回転式No.3, No.4 は85 ~ 90 dB となっている。

ガイドライン[1] では、等価騒音レベル(LAeq,T)の結果から、管理区分が判定され、作業管理が検討される。本測定における等価騒音レベル(表3:LAeq,T)は83.5 ~ 99.8 dB で、85 dB を下回ったドリル径18 mm、回転式のNo.1 条件を除き、作業時には聴覚保護具の着用が必要となる。

5.3 C特性等価音圧レベル(LCeq,T)

等価騒音レベル(LAeq,T)と同等の82.9 ~ 99.2 dB となっている。聴覚保護具の選定の際、JIS によるSNR(single number rating) 法[8, 9] では、作業環境におけるC 特性等価音圧レベル(LCeq,T)から保護具のSNR値を減じた値が保護具装着時の騒音ばく露推定値となり、この値が70 ~ 80 dB となる保護具を選定することが推奨されている[14]。 5.4 C特性音圧レベルのピークレベル(LCpeak)

ピークレベル(表3:LCpeak)は99.5 ~ 117.7 dB で、特にハンマー式のNo.2, No.2Aで約117 dBと高い。なお、当該ハンマードリルの打撃数は1分あたり約2,880 回であった。ガイドライン[1] には衝撃音に対する規制はないが、諸外国では衝撃音の許容値をピークレベル140 dB とする国が多い[15]。わが国では産業衛生学会[13]による勧告があり、総ばく露回数が100 回以下の場合には衝撃音の持続時間によってピークレベル138 ~ 163 dB が許容値となっており、100 回を超える場合には回数に応じて補正を加える。

5.5 DOSE

主に米国で用いられる指標で、1日の許容ばく露量に対する当該作業によるばく露量の割合を表しており、本測定では、各3か所の穴あけ作業で0.3 ~ 3.9 % となっている(表3:DOSE)。DOSE が3.9 % のNo.2A のハンマードリルによる穴あけ作業の場合、1日に約75 か所の穴あけ作業しか許容されないこととなる。

5.6 許容ばく露時間

1日8時間85 dB(換算率3 dB)を許容基準とする場合、等価騒音レベルが85 dB 未満となったNo.1 のドリル作業を除き、許容ばく露時間は8 時間以下となる。等価騒音レベルが3 dB 高くなるごとに許容時間が半減するため(表1)、約88 dB(+3 dB)の回転式No.3, No.4 は約4 時間、約97 dB(+12 dB)のハンマー式No.2A、振動式No.5 は約30 分、約100 dB(+15 dB)のハンマー式No.2 は約15 分となっている(表3:許容ばく露時間)。

5.7 管理区分

個人ばく露レベルによる管理区分(表3)は、No.4を除いてB測定による区分(表2)と一致していた。ただし、等価騒音レベルは平均的にばく露レベルの方が3 dB 程度高く、許容ばく露時間に換算すると、2倍の違いとなる。

6.作業環境改善のための措置

作業環境測定[1] の結果、管理区分がⅡ、Ⅲとなる場合、騒音発生源対策(低騒音型機器の採用)、伝搬経路対策(防音壁等の設置)の他、受音者対策として耳栓やイヤーマフ等の聴覚保護具の使用が必要となる。

6.1 低騒音型機器の採用

測定対象ドリルのうちドリル径18 mm の回転式No.1 による作業音は継続して85 dB を下回ることが推定され、このドリルを使用することで、作業環境改善が期待できる。

6.2 聴覚保護具の着用

特に、電動ドリル等の手持ち工具による作業の場合には、当該作業環境が85 dB を下回る環境でない限り、JIS [8, 9] による遮音性能を参考に各作業環境に適切な保護具を選定し、正しく着用することが推奨されている[14]。ただし、聴覚保護具の着用状態により遮音効果が著しく異なることが知られており、フィットテスト等により個人の着用状態における遮音性能を把握することも重要である。

7.おわりに

以上、電動ドリルによるコンクリート壁の穴あけ作業時における作業者の個人ばく露レベルを測定し、ガイドラインに基づき労働衛生管理の観点から作業環境を評価することを試みた。対象としたドリルのうち、聴覚保護具の着用が不要と評価されたのは回転式の1機種のみで、特に、ハンマー式や振動式のドリルによる作業音は95 dB を超えており、許容ばく露時間が1時間に満たない機種も多くみられた。また、電動ドリルのような手持ち工具を使用した作業の場合、作業者が移動しながら作業をするため、これまでの定点測定のような作業環境測定では、個人のばく露レベルを正確に把握することは困難で、職業騒音性難聴防止には個人ばく露測定が有効である。

[1] 厚生労働省, “騒音障害防止のためのガイドライン,” 基発0420 第2 号(令和5 年4 月20 日), 2023.

https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf

[2] “< 海外情報> 作業環境における衝撃騒音の評価・計測方法について,” 小林理研ニュース No.1, 1983/6.

[3] 時田保夫,“ JIS B 4900-1986とISO 5349-1986 —手持動力工具の振動に関連して—,” 小林理研ニュース No.16, 1987/4.

[4] 畑中 尚,“ 作業環境騒音に関する ISO の最近の動向,” 小林理研ニュース No.17, 1987/7.

[5] 時田保夫,“ 小型振動個人ばく露計の開発研究 ,” 小林理研ニュース No.36, 1992/4.

[6] 廣江正明,“ 作業環境の振動に関するアンケート調査,” 小林理研ニュース No.37, 1992/7.

[7] 労働省 ,“ 作業環境測定基準 ,” 労働省告示第 46 号(昭和51年 4 月 22日), 1976.( A 測定:第 4 条第 1 号 , 第2 号、B 測定, 定点測定:第4 条第3 号).

[8] JIS T 8161-1:2020,“ 聴覚保護具(防音保護具)—第1 部:遮音値の主観的測定方法” (2020).

[9] JIS T 8161-2:2020,“ 聴覚保護具(防音保護具)—第2 部:着用時の実効A 特性重み付け音圧レベルの推定” (2020).

[10] 横山 栄, 山崎隆志“, 聴覚保護具の遮音性能測定に関する規格の現状,” 日本音響学会誌, 77(11), pp. 698-701 (2021).

[11] 横山 栄 , 小林知尋 , 土肥哲也 , 傳田郁夫 ,“ JISに基づく聴覚保護具の遮音性能測定,” 日本音響学会誌, 78(6), pp.305-308 (2022).

[12] 横山 栄 , 小林知尋 ,“ 聴覚保護具の遮音性能評価のための標準化された評価指標,” 日本音響学会誌, 78(10), pp.566-569 (2022).

[13] 日本産業衛生学会, “許容濃度等の勧告(2024 年度),”産業衛生学雑誌, 66(5), pp.207-239 (2024).

[14] 横山 栄 ,“ 騒音性難聴防止のための JIS に基づく聴覚保護具の選定方法,” 第152 回音講論集, pp.541-542 (2024).

[15] 横山 栄 , 小林知尋 ,“ アジア地域における職場騒音の許容暴露制限,” 第148 回音講論集, pp.619-622 (2022).

本稿は、日本音響学会誌に投稿中の研究速報「ガイドラインに基づく個人ばく露測定による電動ドリル穴あけ作業音の評価」(横山 栄, 小林知尋, 横田考俊, 田中典英)を再編集したものである。