|

2024/ 4

No.164 |

1. 巻頭言 | 2. 補聴器の性能評価方法に関する研究 | 3. 最近の騒音計のネットワークやクラウドベースのモニタリングシステム | ||||

|

|

|||||||

<技術報告>

![]() 最近の騒音計のネットワークやクラウドベースのモニタリングシステム

最近の騒音計のネットワークやクラウドベースのモニタリングシステム

リオン株式会社 研究開発センター 中 島 康 貴

営業部 増 見 洋 治

1.はじめに

騒音・振動測定においては、通信技術の向上に伴う省人化・効率化がキーワードとなっており、それを実現するためのツールとしてネットワーク対応の新型騒音計や、計測器をネットワークに接続してクラウド上で動作する環境モニタリングシステムが増えつつある。本稿ではこれらの一例として当社グループの騒音計とモニタリングシステムについて紹介する。

2. IoT 化の進展に伴う技術動向

近年、通信技術は急速に進化している。携帯電話の4G/5G 技術の普及により、高速かつ低遅延の通信が可能となった。また通信回線事業者が提供するデータ転送の料金もさまざまなものをインターネットに接続できる技術(Internet of Things, IoT)に使いやすくなりつつある。これにより、手ごろな料金での大容量データの高速かつ低遅延通信が実現している。また、IoT 技術も進展し、インターネット上に数億ものデバイスが接続され、デバイス間のリアルタイムな通信が可能となった。さらには通信ネットワークの仮想化やクラウド化も進み、Amazon AWS やMicrosoft Azure など利用しやすいクラウド環境が整い、柔軟性と拡張性が向上しているため、容易に利用できるようになってきている。

騒音・振動測定においても情報通信技術を取り込み、モニタリングシステムを組む例が報告されるようになってきた[1][2]。騒音計をインダストリアルPC(工業向け等のPC、超小型のものも多い)に接続し、シリアル通信により取得した騒音計のデータを、ネットワーク、インターネットを介してサーバーやクラウド上にアップロードし,サーバー側でグラフ化や処理することで、データの可視化や蓄積が可能となっている。一旦、アップロードしたデータはクラウド上で保存されるため、測定器やメモリカードの紛失、破損などのリスクも低減できる。今後、計測器への通信モジュールの搭載、外部へのデータ転送・蓄積を前提としたデータフォーマットの整備、通信技術の発展による通信可能なデータ量の増加が進むことで、より騒音・振動測定が人の手を介さず行うシステムの構築が可能になり増加すると考えられる。

3. 騒音計NL-43 シリーズの紹介

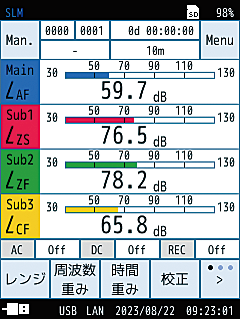

近年の騒音測定は測定対象の多様化と、省人化、効率化が進んでいる。そのため測定器には測定機能の充実はもちろんのこと、通信機器などのインターフェースの充実も求められるようになってきた。当社が2023年に発売した新型騒音計NL-43 シリーズ(図1)では、周波数重み付け特性と時間重み付け特性を最大4 条件まで組み合わせて同時に測定し、記録することができるようになった(図2)。一般的な騒音測定では周波数重み付け特性A、時間重み付け特性Fの条件で行われることが多いが、航空機、新幹線、在来鉄道の騒音など、対象音によっては時間重み付け特性Sなどが用いられることもある。また、超低周波音の測定では、環境省が公布している評価指針と比較するためG特性音圧レベルを測定する必要もある。従来は騒音計と低周波音レベル計を複数用意し測定する必要があったが、低周波音測定機能付き精密騒音計NL-63 であればG特性、Z特性、A特性それぞれの音圧レベルを1台で測定することが可能となったため、一般的な環境騒音だけでなく低周波音や超低周波音までを一度の測定でカバーすることができる。

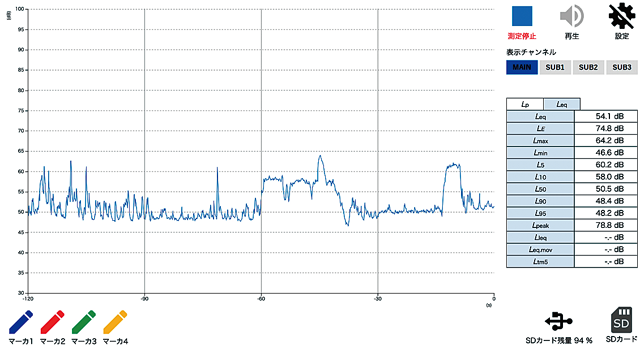

また、通信インターフェース面ではLAN 端子(RJ-45)を新たに搭載した。通信機器と接続することで容易にネットワーク構築できるため、遠隔からの騒音計制御や騒音計内のSD カードに保存されたデータの取得が可能となった。これまでは、これらを行うためには自作でプログラムを組むことや専用アプリケーションを用意する必要があったが、NL-43 シリーズではPC やスマートフォン上のWeb ブラウザから騒音計に内蔵されたWeb アプリにアクセスしてWeb ブラウザ上で「時間-レベル」グラフや計測データを容易に表示できる(図3)。このWeb アプリは、SD カード内に保存された測定結果のダウンロードや騒音計で測定している音の再生機能も有しており、離れた場所の音をリアルタイムで聞くことが可能である。自身でプログラミングしなくとも、ネットワーク接続をすると遠隔の騒音計の測定や状態把握が可能となった。

4. 音による方向識別機能を有したクラウドベースの環境モニタリングシステム(NorCloud)の紹介

欧米ではネットワークを活用した環境モニタリングのサービスが普及している。このようなサービスを用いることで、一度測定現場に騒音計を含めたシステム一式を設置すれば、後は現場に行かずともネットワークを通じてどこからでも現場の騒音をモニタでき、稼働状態を知ることができるため、測定者の負担低減や確実な測定につながる。

ここでは環境モニタリングシステムを開発したNorsonic AS 社の環境モニタリングシステム、NorCloud を紹介する(リオンはノルウェーに本社を構えるNorsonic AS 社を2022 年に子会社化した)。NorCloud はクラウドベースのモニタリングシステムである。携帯電話の4G 回線を介して騒音計をインターネットに接続し、騒音計の測定データを自動的にインターネット上のクラウドにあるNorCloud にアップロードすることが可能となっている。ユーザーはインターネットに接続されたノートパソコンやスマートフォン等の端末のWeb ブラウザからNorCloud にアクセスすることができ、騒音のリアルタイムデータと履歴データに世界中のどこからでもアクセスすることができる。ユーザーはクラウドにアップロードされた測定データからユーザーごとにカスタマイズしたレポートを作成することも可能となっている。NorCloud は以下の特徴がある。

- システムアラームは、プロジェクトの健康状態を監視するのに役立つ。接続が失われた場合、主電源の故障、バッテリーの低下、データ転送の失敗などの場合にアラームが生成される

- 騒音イベントに関してのアラーム通知ができる

- 騒音計の各種測定条件設定の変更ができる

- 現場の実音収録ができモニタリングシステム経由で再生、聴取できる

- Lden の算出ができる

- リアルタイムの騒音データを確認できる

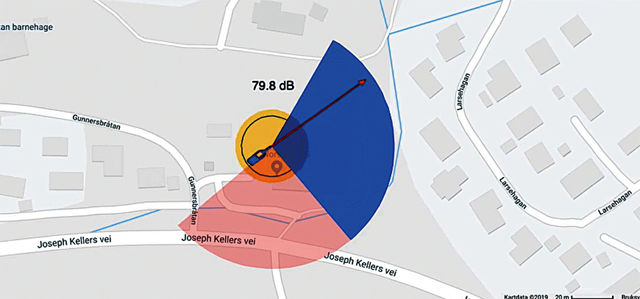

- 音の到来方向をノイズコンパスで知ることができる(ノイズコンパス接続時、後述)(図4)

- カスタマイズ可能なレポート生成機能やMicrosoft Excel を利用したレポートの作成機能を備える

ノイズコンパスは、8個のマイクロホンへの音の到来時間差等から音の到来方向を求め、地図上に図示する。また、音の到来方向別の騒音測定値(LAeq)も算出したり、測定対象の音かどうかを判別してイベント化することがで、従来必要であった音の判別作業の負担軽減に貢献する。現在、当社グループでは、NorCloud の日本国内への販売を展開すべく準備を進めている。環境モニタリングシステムが普及することで、より効率的に騒音を測定、状況把握、対策に繋げることができるようになり、私たちがより住みやすい音環境や社会の実現につながることを期待している。

5.終わりに

本稿では、ネットワークにつながる新型騒音計NL-43シリーズおよび環境モニタリングシステムNorCloud について紹介し、騒音・振動測定においても省人化、作業の効率化が進みつつあることを示した。 今後も騒音・振動測定がより簡単に、効率良くかつ確実に行える測定器・システムの開発・製造・販売に努めていきたい。

参考資料

[1] 風間亮介ほか,騒音計へのIoT の適用と多点同期測定の事例.騒音制御,Vol. 42,No.1,p.24-27,2018

[2] 土肥哲也ほか,低周波音モニタリングシステムの検討-風雑音判別とアレイを用いた音源方向推定-.日本音響学会秋季研究発表会 講演論文集,p.569-570,2022