|

2024/ 7

No.165 |

1. 巻頭言 | 2. 補聴器の性能評価方法に関する研究 | 3. 最近の騒音計のネットワークやクラウドベースのモニタリングシステム | ||||

|

|

|||||||

<研究紹介>

![]() 補聴器の性能評価方法に関する研究

補聴器の性能評価方法に関する研究

-雑音下における音声の聴き取りに対する主観的評価-

補聴器研究室 平 尾 善 裕

1. はじめに

補聴器の使用状況に関する大規模な実態調査[1] では、「騒がしい場所での使用」、「騒音下での聴こえ具合」、「周りがうるさい環境下での会話」に対して満足とする回答率は2012 年から2022 年の10 年間で徐々に増加傾向にあるが、今だ4 割を下回っている。一方、不満との回答率は5 割を超えているものもある。そこで、単音節の明瞭度試験や単語などの了解度試験ではなく、朗読音声を用いた雑音下での聴き取りに関する主観的評価方法を提案し、それにより補聴器の機種別、信号処理のアルゴリズム別の性能を定量的に把握する試みを行った[2]。

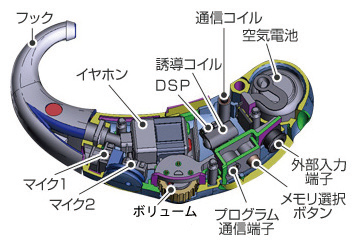

2. 評価対象補聴器

雑音抑制機能を備えた3機種の耳掛け型デジタル補聴器を評価対象とした(図1,図2)。それらの補聴器は、周波数特性の調整のためのバンド数、圧縮比および出力制限のチャンネル数が異なっている。また、雑音抑制機能のアルゴリズムも異なっている。

- マルチバンドで環境音を分析

- 定常音レベルと変動音レベルを比較

- 音声が含まれない定常音周波数帯を抑制

- 音声のみを際立たせることで雑音環境下での聴き取りや会話をサポート

- 雑音による“わずらわしさ”を低減

| A: | 補聴器は介さず朗読音声はそのままに雑音のみを- 6dB 再生 | ||

| B: | 補聴器#1 の全機能OFF | C: | 雑音抑制機能ON |

| D: | 補聴器#2 の全機能OFF | E: | 雑音抑制機能ON |

| F: | 補聴器#3 の全機能OFF | G: | 雑音抑制機能ON |

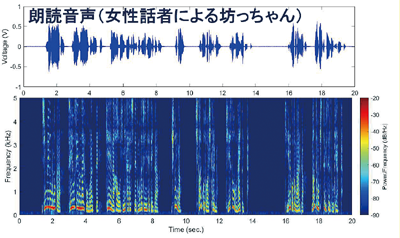

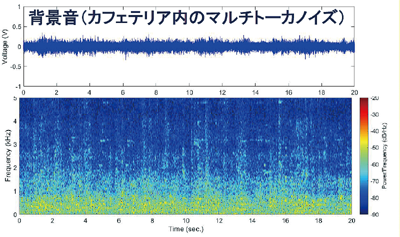

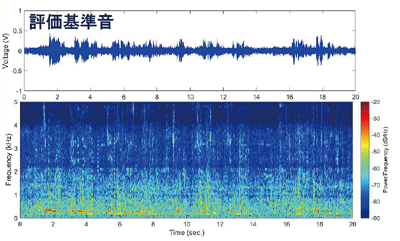

3.評価対象音の作成

まず、無響室内においてスピーカ(GX-77M ONKYO)からピンクノイズを再生し、精密騒音計(NL-52 RION)により再生音を収録した。次に、カプラを用いて騒音計のマイクロホンに取り付けた補聴器(雑音抑制機能を含む全ての機能はOFF)を介して再生音を収録し、両者の周波数特性の差が± 1 dB 以内となるように補聴器のバンドゲインを調整した。最後に、評価対象音として女性による朗読音声(補聴器適合検査用音源KR2000 に収録された朗読(坊ちゃん)のうちの20 秒間(図3))とカフェテリア内で収録したマルチトーカノイズ(図4以下、雑音)をスピーカから同時再生し、補聴器によって処理した条件で再生音を収録した。なお、評価基準音として補聴器を介さず、騒音計のみでの再生音の収録を行った(図5)。加えて、補聴器を介さず、朗読音声の音量はそのままに、雑音のみを- 6 dB 再生した条件での再生音も評価対象音として収録した(表1)。

4.朗読音声の聴き取りおよび聴き取りに対する雑音の“わずらわしさ”評価

評価者は、20 才代から60 才代の健聴者22 名(男性16 名、女性6名)とし、PC アプリケーションを用いて評価基準音と評価対象音をカナル型イヤホンで比較聴取した。それぞれの評価対象音の朗読音声が評価基準音(0点)よりも聴き取りやすいと判断した場合にはプラスの点数(最大は100 点)を、聴き取りにくいと判断した場合にはマイナスの点数(最低は-100 点)を付与した(図6)。また、音声の聴き取り評価とは別に、朗読音声の聴き取りに対して雑音の“わずらわしさ”が評価基準音よりも軽減している(邪魔にならない)と判断した場合にはプラスの点数を、悪化している(邪魔になる)と判断した場合にはマイナスの点数を付与した(図7)。評価基準音、評価対象音ともに何度でも聴取可能とし、付与した点数も何度でも変更可能とした。なお、PC アプリケーションでは、スライダにより点数を付与したが、目盛りおよび「非常に」、「やや」、「わずかに」などの修飾語は、あえて使用しないこととした。評価者には、それぞれの評価対象音に付与した点数を比較して、バランスのとれた評価結果となるよう要請した。

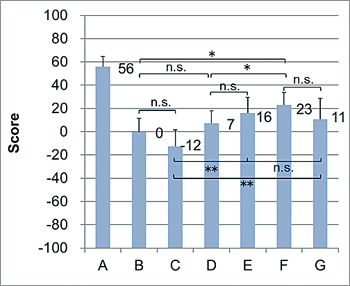

5.雑音下での朗読音声の聴き取り評価

全評価者が付与した朗読音声の聞き取りに対する評価点数の平均値と95 % 信頼区間を算出した(図8)。平均値の差の検定(t 検定)も行った。補聴器を介さず朗読音声の音量はそのままに、雑音のみを- 6 dB 再生した評価対象音が図中A、補聴器#1 の全機能OFF がB、雑音抑制機能ON がC、補聴器#2 の全機能OFF がD、雑音抑制機能ON がE、補聴器#3 の全機能OFF がF、雑音抑制機能ON がGである(表1)。

評価基準音と比較して、評価対象音Aでは56 点となり、雑音下での朗読音声の聴き取りが大きく改善されている。補聴器#2(D, E)および#3(F, G)においてもAほどではないが、評価基準音よりも聴き取りやすくなったことがわかる。また、補聴器#1 と#2 の全機能OFF(B, D)では、平均値の差に有意な差(有意水準5 %)は認められないが、補聴器#1(B)と#3(F)、#2(D)と#3(F)には有意水準5 % で有意な差が認められた。補聴器#2 と#3 の雑音抑制機能ON(E, G)では、平均値の差に有意な差(有意水準5 %)は認められないが、補聴器#1(C)と#2(E)、#1(C)と#3(G)には有意水準1 % で有意な差が認められた。ただし、雑音抑制機能ON(C, E, G)では、それぞれの全機能OFF(B, D, F)と比較して有意水準5 % で平均値に有意な差はなく、明らかな改善効果は見られなかった。

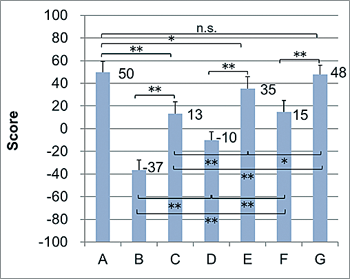

6.朗読音声の聴き取りに対する雑音の“わずらわしさ”評価

評価基準音と比較して、評価対象音Aでは50 点となり、朗読音声の聴き取りに対する雑音の“わずらわしさ”が大きく軽減されている。補聴器#1 と#2 の全機能OFF(B, D)では、雑音の“わずらわしさ”が悪化傾向にあるが、雑音抑制機能をON(C, E)にすることで大きく軽減されている(平均値の差に有意水準1 % で有意差あり)。補聴器#3 では、全機能OFF(F)の場合にも評価基準音より雑音の“わずらわしさ”が軽減している。雑音抑制機能をON(G)にすることで、より“わずらわしさ”が軽減されている。補聴器を介さず、朗読音声の音量はそのままに、雑音のみを- 6 dB 再生した評価対象音Aの平均値との差に有意な差はなく(有意水準5 %)、同等の大きな軽減効果が得られていることがわかる。補聴器の機種間の差についても全機能OFF(B, D, F)、雑音抑制機能ON(C, E, G)共に平均値の差に有意水準5 % または1 % で有意差が認めらており、それぞれの補聴器の特徴を定量的に把握できているものと考えられる。

7.おわりに

補聴器による雑音下での音声の聞き取りおよび雑音の影響を定量的に把握するために、主観的評価方法を提案した。現在、環境音の分析などにAI(人口知能)が普及しつつある。今後、音声の聞き取りの改善および雑音の影響低減に大きく貢献する可能性がある。提案方法による様々な雑音環境での補聴器の性能評価によって、補聴器開発にとっての有用な資料が得られるものと考える。

最後に、多大なご協力を頂いたリオン株式会社の関係各位に深謝致します。

参考文献

[1] JapanTrak 調査報告:一般社団法人日本補聴器工業会,

http://www.hochouki.com/files/JAPAN_Trak_2012_report.pdf,

http://www.hochouki.com/files/JAPAN_Trak_2015_reportv3.pdf,

http://www.hochouki.com/files/JAPAN_Trak_2018_report.pdf,

http://www.hochouki.com/files/JAPAN_Trak_2022_report.pdf .

[2] 平尾他,“補聴器の性能評価方法の提案-雑音下における音声の聴き取りに対する主観的評価-”,音講論集,pp. 641 - 642(2019. 9).