|

2022/7

No.157 |

1. 巻頭言 | 2. JISに基づく聴覚保護具の遮音性能測定 | 3. リオン音響校正システムRACS | |||

|

|

||||||

<研究紹介>

![]() JISに基づく聴覚保護具の遮音性能測定

JISに基づく聴覚保護具の遮音性能測定

騒音振動研究室 横 山 栄

1.はじめに

作業環境における甚大な騒音暴露による聴力障害を防止するためには、騒音低減対策と共に、耳栓やイヤーマフ等の聴覚保護具の着用が不可欠である。わが国では労働省が「騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年10 月1日基発第546 号)」を策定しており、1日8時間の騒音暴露レベルが85 dB 以上となる特定作業場では(ただし、90 dB

未満は必要に応じて)、事業者は騒音作業に従事する労働者に適切な聴覚保護具(防音保護具)を使用させることが求められている。その聴覚保護具の遮音性能を測定する方法としては、国際的に、Real-ear attenuation at threshold(以下、REAT)と呼ばれるヒトが聴覚保護具を着用した場合と裸耳の場合の聴覚閾値の差を測定する主観的方法が採用されている[1,2]。わが国では、JIS で測定方法が規定されており、2020

年に旧JIS「防音保護具」[3]が廃止され、新たにISO 4869-1 [4] を対応国際規格とし、その翻訳版(一部修正)として、JIS T 8161-1「聴覚保護具(防音保護具)−第1部:遮音値の主観的測定方法」[5]が制定された。旧JIS[3]は製品規格で、日本独自の耳栓2 種(EP-1, EP-2)、耳覆い1 種(EM)の性能を規定し「JIS EP-1適合品」等のラベリングを行っていたが、現行JIS[5]は国際整合性を考慮して方法規格に変更された。同年、ISO 4869-2

[6]を対応国際規格としたJIS T 8161-2「聴覚保護具(防音保護具)−第2部:着用時の実効A特性重み付け音圧レベルの推定」[7] も制定され、SNR(single number

rating)等の評価指標が規定された。評価指標を用いることによって、海外製品との性能比較が可能となり、さらに、保護具を装着した際の騒音暴露レベル推定による特定騒音に対する適切な聴覚保護具の選択も可能となった。しかし、現在、国内の公的試験機関における現行JISに準じた測定実施例はなく、本報では、REAT試験のための測定システムを構築し、イヤーマフを試験体として現行JISに準じた遮音性能測定を試み、ISO 規格[4,6]に準じた既発表の測定結果と比較した。

2 . 旧JIS に基づく測定例

REAT測定システム構築に先立ち、旧JISに基づく測定例を調査した。文献[2, 8-11]によると、1974 年に制定され、1983 年に改正された旧JIS「防音保護具」[3,12]に準じた測定事例に関するいくつかの報告がある。聴覚保護具のメーカ等で遮音性能測定を実施している研究機関もあるが、ここでは実験室および測定システムの概要が学術誌等で公表されている機関について、実験室およびスピーカ配置の概要を表1にまとめた。また、新旧JIS

による規定の概要も併記した。旧JISの解説には、スピーカ台数は3個以上、受聴点から1 m以上離して設置する事と記されている。当所では、1980

年代〜 1990 年代に旧JISに基づく測定が実施されており、1968年に完成した約600 mm厚のグラスウール特殊吸音層をもつ無響室内に3台のスピーカを配置した測定システムが構築されていた。

|

表1 各研究機関における旧JIS に基づく測定システムの概要

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

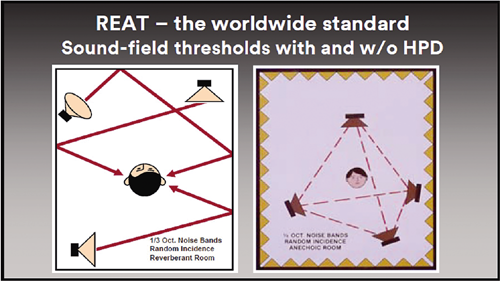

3.ISO 規格に準拠したスピーカ配置例

現行JIS は、ISO

規格を対応国際規格として制定されており、当所で現行JISに基づくREAT試験を実施するための測定システムを構築する際には、現行ISO規格に準拠したスピーカ配置例を参考にした。文献[13-15]によれば、北米では、残響のある実験室内で、3台以上のスピーカをそれぞれ直行軸に向けて配する配置例(図1(a)、図2(a))、あるいは矩形室の隅(四隅/八隅:直方体の頂点)にスピーカを配する配置例が多くみられ、欧州では無響室内で、正四面体の頂点に相当する位置(図1(b)、図2(b))、あるいは北米と同様に実験室の隅にスピーカを配置する例が多くみられる。なお、北米では、ANSI[16]に基づくREAT

試験が実施される事も多く、ANSI では試験音周波数帯域の残響時間が0.5 秒以上(1.6 秒以下)の実験室でREAT 試験を実施することが規定されているため、ISO 規格に準じたREAT 試験も残響のある実験室で実施される事が多い。図1、図2に現行ISO規格に準拠した測定システムにおけるスピーカ配置例を示した[14,15]。米国の聴覚保護具メーカ、スリーエム社の研究所(E●A●RCALSM

Laboratory)では、残響のある実験室内に、3台のスピーカを直行軸上に配したスピーカ配置例(図1(a)、図2(a))を採用しており、英国の試験機関SATRA社は、半無響室内に、正四面体の頂点に4台のスピーカを配したスピーカ配置例(図1(b)、図2(b))を採用している。なお、REAT試験では、実験協力者が試験体とする聴覚保護具を着用した場合にも、すべての周波数帯域の試験音が確実に聞こえる音圧レベルで呈示する必要があり、スピーカの配置については、室の決定、使用機器選定と併せて、検討する必要がある。

|

|

(a) 左図:残響のある実験室 (b) 右図:無響室 図1 REAT 試験のためのスピーカ配置例[14] |

|

|

(a) 左図:残響のある実験室内[14] (b) 右図:半無響室内[15] 図2 ISO 規格に準拠したREAT 試験のためのスピーカ配置例 |

4.測定システムの概要

4.1 実験室

現行JISでは、実験室の残響時間および実験音場の最大許容周囲雑音レベルを規定しており、測定は、旧JISに準じたREAT 試験も実施された小林理学研究所内の無響室(吸音層:600 mm 厚)で実施することとした。なお、無響室の特性は規定を満たしているが、周囲雑音(環境騒音)レベルについては、REAT 試験の実施に必要なすべての機器の電源を入れた状態で測定する規定となっており、この規定を満たすよう、機器を選定し、スピーカ等の配置を決定する必要がある。

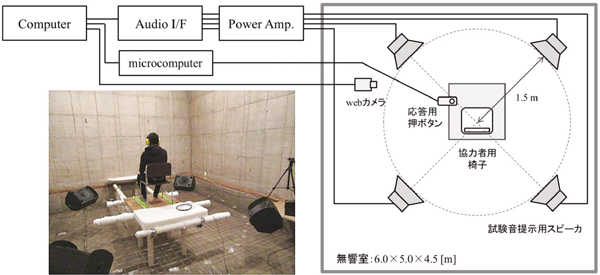

4.2 スピーカ配置

測定システムの概要を図3に示す。現行JIS の対応国際規格であるISO規格に準拠した上述の測定事例におけるスピーカ配置を参考に、スピーカ4台を90度毎に配置することとした。スピーカは、基準点(協力者の頭部位置)から約2 m(水平距離1.5 m)の距離に、基準点に指向性を向けるよう床面に設置し、次項に示す方法で、現行JIS による音場の一様性(基準点近傍の音圧レベル分布)および拡散性(基準点における水平面内360 度方向の音圧レベル変動)の規定を満足することを確認した。

|

| 図3 現行JIS に基づくREAT 試験のための測定システムの概要 |

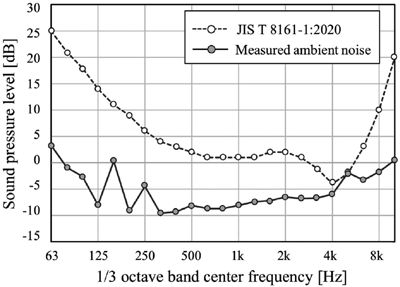

4.3 基準点における音響特性

環境騒音レベル:すべての使用機器の電源を入れた状態で、低音圧レベル測定用のマイクロホンを用いて、基準点における63 Hz 〜 10 kHz の1/3 オクターブバンドごとの音圧レベルを測定した。分析結果を現行JISによる許容レベルと併せて図4に示す。使用機器のうち、パワーアンプの電源を入れた際に音圧レベルが顕著に上昇し、すべての使用機器の電源を入れた状態では、160 Hz、250 Hz および5 kHz 帯域にピークが確認される。5 kHz

帯域の結果は許容レベルとほぼ等しい値となっているものの、すべての周波数範囲で最大許容レベルを下回っている。

|

| 図4 基準点における周囲雑音レベル |

5.遮音性能測定

上述の測定システムを用い、一般的なイヤーマフを試験体として、現行JISに準じた手続きで聴覚閾値実験を実施し、遮音性能を測定した。

5.1 試験信号

中心周波数が125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k [Hz]の7種類の1/3 オクターブバンドフィルタでピンクノイズをフィルタリングし、試験信号とした(計7種類)。干渉を防ぐため、4台のスピーカからは互いに独立な信号を呈示した。音圧レベルの刻み幅は2 dB とした。各周波数帯域の試験信号について、基準点における最大音圧レベルは、実験協力者の聴覚閾値および試験体の遮音性能を考慮して90 dB とした。

5.2 実験協力者

純音聴力レベル、および閾値判定能力が現行JISの規定を満たす男女16 名(22 〜 38 歳)が参加した。

5.3 試験体

聴覚保護具の一例として、イヤーマフヘッドバンドタイプ 3M™ PELTOR™ H9A [17, 18]を用いた。試験体は、JIS に従い、実験協力者4名に1つの新品、計4つを用意した。ANSI[16]に準じた方法で測定した試験体のヘッドバンド加力は平均10.7 N であった。

5.4 イヤーマフの装着方法

取扱説明書に従いメーカ担当者あるいは実験者が正しい装着方法を説明し、実験室で呈示した広帯域ノイズ(fitting noise)の聞こえ方が最小となるようにイヤーマフを装着させ、必要に応じて正しく装着できるようアドバイスした。なお、聴覚保護具を装着する際には、眼鏡やアクセサリを外すよう指示した。

5.5 聴覚閾値実験

各実験協力者について、単純上下法によって、聴覚保護具の装着時および非装着時の各1回、聴覚閾値を測定した。協力者の半数で、装着/非装着の順序を入れ替えた。協力者は「実験中、頭部がなるべく動かないように姿勢を保ち、音が聞こえた時にボタンを押す」よう指示された。測定中、実験者は無響室の外でシステムを操作し、webカメラ映像によって、協力者の姿勢(頭部位置)を確認した。また、応答用押ボタンのON/OFFは、LED の点滅によって実験者が目視でも確認できるようにした。

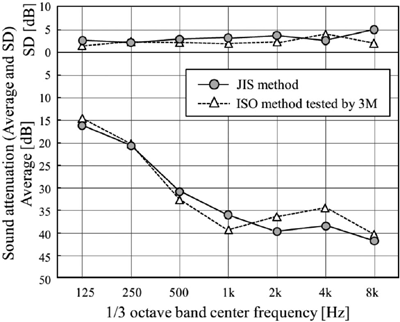

5.6 遮音値

各試験音について、聴覚保護具の装着/非装着時の聴覚閾値の差を遮音値として協力者ごとに計算し、16 名全員の結果から平均遮音値(avg.)、標準偏差(SD)を算出した。結果を表2、図5に示す。ISO 規格[4]に準じてメーカが測定した平均遮音値、標準偏差[18]も図5に併せて示した。遮音値は4 kHz 帯域で最大で4 dB の差となっているが、現行JIS [5] 附属書B.2 による有意差判定では全周波数帯域で有意差は認められなかった。また、標準偏差の値は同程度であった。

|

表2 イヤーマフの遮音性能測定結果

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

| 図5 遮音性能測定結果(カタログ値との比較) |

5.7 SNR 値、およびH,M,L 値の算出

現行JIS T 8161-2 [7]に基づき、実験協力者16 名による各試験音に対する遮音値および標準偏差の結果を用いて、保護性能を84%(確率変数 α = 1.0)として、単一評価指標SNR84(single number rating)値、およびH84, M84, L84 値(high/medium/low-frequency

attenuation value)を算出した。結果を表3に示す。メーカによるISO規格[6]準拠のSNR84値、H84, M84,

L84値[18]も併せて示した。SNR84 値は両者とも31 dB であり、H84 値については、筆者らによる現行JISに基づく遮音値が2 kHz以上で高くなっている結果が反映され(図5参照)、メーカの公表値よりも2 dB高くなっているが、M84,

L84値については等しい値となっており、全体的にほぼ同等の結果が得られたと言える。

|

表3 評価指標の算出結果

|

|||||||||||||||

|

5.8 NRR 値

欧州ではISO 規格[6]に準じた上述のSNR 値が広く採用されているが、北米では、ANSI[16]に基づき測定される遮音値から算出されるNRR(noise reduction rating)値によるラベリングが一般的である。NRR 値は保護性能を98 %(確率変数α = 2.0)として算出するため、一般的にSNR84値よりも小さな値となる。ANSI[16]では、残響のある試験室で、試験信号は3.15

kHz, 6 kHz を加えた9種類、実験協力者10

名について各3回聴覚閾値を測定する規定となっており、現行JISとは測定方法が異なるが[1]、本試験体のパッケージ掲載のANSI[16]による NRR 値(N = 30;10 人、各3回)は25 dB であり、参考値として、本測定による遮音値から計算したNRR 値も25 dB であった。表3に示すSNR 値と比較すると、NRR 値は6 dB 低い値となっている。

6.おわりに

本報では、2020年に制定された現行JISに基づく聴覚保護具の遮音性能測定を実施するために新たに実験システムを構築し、一般的なイヤーマフを試験体として、REAT測定を試みた。得られた測定結果は、多くの試験実績のある米国の聴覚保護具メーカより公表されている現行JISの対応国際規格であるISO規格に準じて測定された遮音値とほぼ同等の結果となっており、筆者らが実施したREAT 測定によって適切に聴覚保護具の遮音性能を測定することができたと考えられる。

しかしながら、聴覚保護具の遮音性能測定については、国際整合化を図り制定された現行JISでもREAT試験による測定方法が規定されており、個人差や装着方法によるばらつきを考慮できる一方、以前から指摘されている以下の問題点は解決されていない。

・暗騒音レベルがきわめて低い実験室を要する

・測定の実施に膨大な時間を要する

・実験協力者の負担が大きい

・実験協力者の保護具装着、判断の熟練度が影響する

・装着やサイズ適合による結果のばらつきが大きい

こうした問題点を解決するため、将来的には、必要に応じて、挿入損失測定等を併用することも有効ではないかと考え、別途、検討を進めている。

謝 辞

本測定は日本聴力保護研究会からの依頼により実施した。コロナ禍にも関わらず実験協力者として聴覚閾値実験にご協力を頂いた各位に感謝する。

参考文献

[1] 横山 栄,山崎隆志,”聴覚保護具の遮音性能測定に関する規格の現状,” 音響学会誌, 77(11), 698-701 (2021).

[2] 横山 栄,”聴覚保護具の遮音性能測定に関する規格,”小林理研ニュース, No.155, p.2-6 (2022/1).

[3] JIS T 8161-1983, “防音保護具” (1983).

[4] ISO 4869-1:2018, “Acoustics − Hearing protectors − Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation,” (2018).

[5] JIS T 8161-1:2020, “聴覚保護具(防音保護具)−第1 部: 遮音値の主観的測定方法,” (2020).

[6] ISO 4869-2:2018, “Acoustics − Hearing protectors − Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn,” (2018).

[7] JIS T 8161-2:2020, “聴覚保護具(防音保護具)−第2 部: 着用時の実効A特性重み付け音圧レベルの推定,” (2020).

[8] 冨永洋志夫,”耳栓・イヤーマフ併用時の遮音性能,” 産業医学30(7), 754 (1988).

[9] 山下充康,”防音保護具,” 産業医学ジャーナル20(1), 249-252 (1997).

[10] 井上仁郎,井戸田 望,筒井隆夫,堀江正知,”JIS に基づくコンピュータ化された防音保護具遮音性能試験装置の開発,産業医科大学雑誌,” 25(3), 271-281 (2003).

[11] 井上仁郎,佐藤教昭,川波祥子,宮村 裕,山下慶子,堀江正知,”JIS 防音保護具遮音性能自動試験システムの開発,” 産業医科大学雑誌, 32(1), 116 (2010).

[12] 小橋 豊,”防音保護具JIS解説,” セイフティダイジェスト, 30(10), 345-349 (1984).

[13] T. Poulsen and B. Hagerman, “A Nordic round robin test on hearing protectors. The influence of the sound field on measurement REAT attenuation,” Acta Acustica United with Acustica, 90, 838-846 (2004).

[14] Elliott H. Berger, “Review of the 2016 Edition of ANSI S12.6 and its place in the panoply of standards on the measurement of real-ear attenuation at threshold since 1957,” J. of the Acoustical Society of America, 140(4), 3144 (2016).

[15] 例えば, https://www.satra.com/ppe/EN352-1.php, SATRA Technology, “Minimum attenuation” (参照:2022/5/20).

[16] ANSI S3.19-1974 (R1979), “Method for the measurement of real-ear protection of hearing protectors and physical attenuation of ear muffs,” (1979).

[17] 3M™ 聴覚保護具 総合カタログ2017, ”3M™ PELTOR™ イヤーマフH9A,” p.10-11 (2017).

[18] 3M™ PELTOR™ Optime™ Earmuffs -Technical datasheet, “3M™ PELTOR™ Optime™ II Earmuffs (H520A headband),” 3M United Kingdom PLC (2019).

本稿は、日本音響学会誌に掲載された研究速報「JIS に基づく聴覚保護具の遮音性能測定」(78巻6号, pp.305-308, 2022)を再編集したものである。