|

2022/1

No.155 |

1. 巻頭言 | 2. 聴覚保護具の遮音性能測定に関する規格 | 3. 航跡観測システムR-TRACKのご紹介 | |||

|

|

||||||

<研究紹介>

![]() 聴覚保護具の遮音性能測定に関する規格

聴覚保護具の遮音性能測定に関する規格

騒音振動研究室 横 山 栄

1.はじめに

作業環境における騒音暴露による聴力障害を防止するため、特に甚大な騒音環境では、耳栓やイヤーマフ等の聴覚保護具の着用が不可欠である。労働省(当時)による「騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年

基発第546 号)」では、作業者の聴覚を保護するため、適切な聴覚保護具の使用を求めている。イヤーマフや耳栓 等の遮音性能を測定する方法については、JIS

等で規定 されており、現在に至るまで、多くの国際規格を含め、 裸耳および装着耳の聴覚閾値を測定する主観的方法 (real-ear attenuation

at threshold: REAT)が推奨されている。わが国では、2020年4月、国際整合性を考慮して製品規格であった旧JISが廃止され、約40年ぶりに新たに方法規格としてJIS

が制定された。

本稿では、聴覚保護具の遮音性能測定に関するJISの変遷と当所の関わり、さらに国際規格を含めた現行規格の概要を取りまとめた。

2.JIS の変遷

JIS 制定の経緯を表1にまとめた。

わが国では、1955 年に諸外国に先んじて、強烈な騒音を発する場所で使用する耳栓の遮音性能を測定する方法を規定した「防音用耳セン」[1]が制定された。さらに、1974

年には耳覆い(イヤーマフ)も含む「防音保護具」[2]が新たに制定された。1983年には国際規格[3-5] を参考にJISが改正[6]されたが、以後、改正は行われず、

約40 年が経過した。その間、ISO 4869 シリーズは分割再編成[ 3 , 7 , 8 ]されると共に、継続的な審議が行われ、 2018年に改正されたISO

4869-1 [9]が現行規格となっている。旧JIS[6]は製品規格で明確な対応国際規格がなかったことから、国際整合性を考慮して廃止し、2020

年4 月、新たに方法規格であるISO 4869-1 [9]を対応国際規格として、JIS T 8161-1「聴覚保護具(防音保護具) 第1部: 遮音値の主観的測定方法」が制定された[10]。同時に、ISO

4869-2[11]を基としてJIS T 8161-2「聴覚保護具(防音保護具) 第2部: 着用時の実効A特性重み付け音圧レベルの推定」も制定され、評価指標SNR

値、 H, M, L 値が規定された[12]。この規格制定により、聴覚保護具の遮音性能を相互に比較し、適切な保護具を選定することが可能となった。

|

表1 遮音性能測定に関するJIS の変遷

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.小林理学研究所の関わり

当所は、第2代理事長佐藤ほか、聴覚保護具の遮音性能測定に関するJIS の策定に深く関わってきている。

1950 年頃から、日本の学会等で防音用耳センの性能 が報告されるようになり、当所では、1952 ~ 1953 年度に、労働省(当時)から委託を請け、佐藤、小橋、時田らが「耳栓の性能の試験及び測定に関する研究」[13-15]

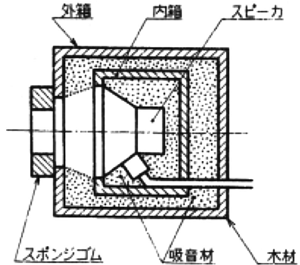

を実施している。この研究成果を受けて、1955 年、米国のANSI[16]よりも2年早く世界に先駆けてJIS「防音用耳セン」[1]が制定されている。この規格では図1に示す音響箱の孔に片耳を当てて裸耳と装着耳の最小可聴値を測定する独自の試験方法(表1参照)が規定されており、1974年に制定されたJIS「防音保護具」[2]でも耳栓については同じ測定法が継承されている。佐藤らは、1950

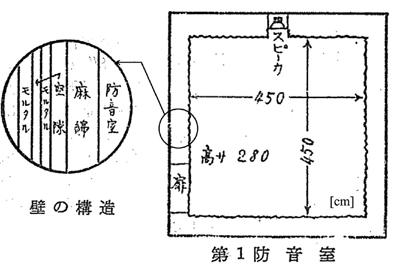

年代に人工耳を用いた測定法や後にANSI [16]で採用された自由音場における測定法も検討しており[13-15]、音響箱(片耳受聴:図1参照)と自由音場

(両耳受聴:図2参照[17])を用いる方法による結果は よく一致すると結論付けている。1974 年のJIS[2]制定、 1983 年のJIS 改正[6]には、小橋が委員として参加し、

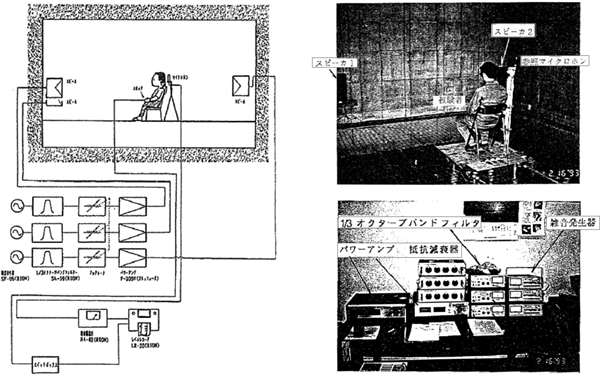

1983 年の改正では国際整合性を考慮し、耳栓、耳覆いとも、両耳受聴の方法に統一されている[18,19]。その後、1990 年代には、落合ら[20]が試験実施に多大な時間を要する旧JIS[6]に基づく測定法について、簡略化を検討しており、山下が当所無響室に構築された旧JISに基づく遮音性能実験システム(図3参照)を紹介している

[21]。当時は、3台のスピーカから試験音を再生するために、雑音発生器、フィルタ、減衰器、パワーアンプと いった測定機器が3系統必要で、さらに、被験者の反応を観察し、3系統の出力を同時に変化させるために同時に2人以上の実験者が必要とされた。旧JIS

に基づく 防音保護具1種類の遮音性能測定には、試験周波数帯域7種類、被験者10 人の裸耳および装着耳について各3回、最小可聴値を測定する必要があり、3日を要したとされる[20]。

|

|

|

図1 耳栓の測定に用いられた音響箱の概要 [1]

|

図2 当所で1950 年~ 1980 年頃の耳栓の測定が実施された防音室 [17]

|

|

|

図3 当所で1990 年頃に構築された実験システム[21]

|

4.現行規格の比較

REAT測定による聴覚保護具の遮音性能測定法を規定した国際規格を含む現行規格の概要を表2 にまとめた。

ISO規格は日本(JIS)の他、英国(BS)や欧州(EN)、 中国(GB)、韓国(KS)の規格にも採用されているが、 米国(ANSI)[4]や豪州(AS/NZS)[22]では現在も独自の規格が規定されている。なお、各種規格で、ランダム入

射の1/3 オクターブバンドノイズ(125Hz ~ 8 kHz)を 用い、聴覚保護具の装着時と非装着時(裸耳)における聴覚閾値の差を求め、これを遮音性能とする点は共通である。以下に主な項目を比較してまとめた。

試験室の残響時間:ANSI[4]以外は、残響時間の上限値のみを規定しており、無響室における試験を許容しているが、ANSI[4] では、1974 年の規格制定当初から、ランダム入射を実現するために残響時間の下限値を0.5 s としており、無響室を除外している。残響がある試験室で は試験音の断続がわかりづらいことが考慮され、ANSI [4]では試験音の断続周期は1秒間以上(1秒間に1回以下の断続)となっている。

試験室の暗騒音レベル:裸耳の聴覚閾値を測定するために試験室には高い静粛性が求められる。各規格で、使用する全ての機器を稼働させた状態で測定した周囲雑音レベルの許容最大レベルを規定しているが、ISO[9]では聴覚閾値レベルが低い4 kHzで-4 dBとなっており、試験音を再生するパワーアンプ等の機器選定に配慮が必要である。

被験者数・試験回数:聴覚保護具の遮音性能は、装着する人の頭部や耳の大きさや形状、また装着状態によっても変化するため、いずれの規格でも試行回数は16 回以 上の複数回となっているが、規格により異なっている。 イヤーマフの場合、最少は16 回(16 人、各1回;ISO [9])、最多は30 回(10 人、各3回;ANSI[4])で約2倍の差となっている。耳栓の場合には、遮音性能は被験者の外耳道の形状の違いにも影響を受けるためにさらに結果の偏差が大きい傾向が見られることから、イヤーマフよりも多く、最多で40 回(20 人、各2回;ANSI/ASA [23])となっている。

保護具の装着方法:ISO[9]やANSI[4]およびANSI/ASA Method-A[23]では最良の遮音性能が得られる正しい装着方法で保護具を装着させ試験を実施することを規定しているが、実際の作業環境では、日々このような理想的な装着が実施されているとは限らない。ANSI/ASA Method-B[23]およびAS/NZS[22]では、より現実的な状況を想定し、保護具の装着に不慣れな被験者を対象と し、特別な説明を加えず装着させる方法が規定されている。ISO/TS 4869-5: 2006 [24]もこれと同様となっている。

評価指標:1/3オクターブバンド遮音値から求められる評価指標として、規格により様々な指標が提案されており、現在までに国際的な統一はなされていないのが現状である。主に、想定する騒音のスペクトルや周波数重み付け、保護性能(遮音性能を保障する人の割合;84%、 98%等)の考え方が異なっている。現行規格では、ISO [11(] JIS[12])ではSNR値(single number rating)、H, M およびL 値(high/medium/low-frequency attenuation value)、ANSI [4]に対してはNRR(noise reduction rating)、ANSI/ASA[23]に対してはNRSA およびNRSG (noise reduction statistic)、AS/NZS[22]ではSLC80 (sound level conversion)およびClassification がそれぞれ規定されている。ClassificationはSLC80 の値によって5つのクラスに分類される。

|

表2 聴覚保護具の遮音性能測定に関する規格の比較

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※注1: JIS[10]ではホワイトノイズも可

※注2: JIS[10]では63 Hz を削除 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.おわりに

聴覚保護具の遮音性能測定は、現状、国際的にも挿入損失等の物理的方法より、本稿で概説した主観的方法が優先されている。2020年のJIS制定により国際規格との整合化が図られ、基本的な測定方法は世界的に統一されてきているが、手続きの詳細は規格ごとに異なっており、評価指標も異なる。また、欧米における法規制の違いにより各国の適合規格は異なっており、ISO

4869 シリーズを審議しているISO/TC43/SC1/WG17 では次の改訂に向けた議論も始まっている。

筆者らは、現行JIS およびANSI[4]に基づく遮音性 能測定を実施してきており[25]、機会を改めて報告したい。

参考文献

[1] JIS B 9904-1955, “防音用耳セン” (1955).

[2] JIS T 8161-1974, “防音保護具” (1974).

[3] ISO/DIS 4869:1977, “Acoustics - Measurements of sound attenuation

of hearing protectors─Subjective method,” (1977).

[4] ANSI S3.19-1974 (R1979), “Method for the measurement of real-ear

protection of hearing protectors and physical attenuation of ear muffs,”

(1979).

[5] BS 5108:1974, “Method for measurement of attenuation of hearing protectors

at threshold,” (1974).

[6] JIS T 8161-1983, “防音保護具,” (1983).

[7] ISO 4869: 1981 (BS 5108-1983), “Acoustics - Measurement of sound

attenuation of hearing protectors - Subjective method,” (1981).

[8] ISO 4869-1:1990 (BS EN 24869-1:1993), “Acoustics - Hearing protectors

- Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation,”

(1990).

[9] ISO 4869-1:2018 (BS EN ISO 4869-1:2018), “Acoustics - Hearing protectors

- Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation,”

(2018).

[10] JIS T 8161-1:2020, “聴覚保護具(防音保護具)─第1部: 遮音値の主観的測定方法,”(2000).

[11] ISO 4869-2:2018 (BS EN ISO 4869-2:2018), “Acoustics - Hearing protectors

- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when

hearing protectors are worn,” (2018).

[12] JIS T 8161-2:2020, “聴覚保護具(防音保護具)─第2部: 着用時の実効A特性重み付け音圧レベルの推定,” (2020).

[13] 佐藤孝二, “耳栓の性能の試験及び測定に関する研究, “ 昭和28 年度労働衛生試験研究費補助金による研究報告 集録, 労働省労働基準局

(1955).

[14] 佐藤孝二, 小橋 豊, 時田保夫, “耳栓の研究Ⅰ ,” 音講論集, pp. 45-46 (1953).

[15] 佐藤孝二, 小橋 豊, 時田保夫, “耳栓の研究Ⅱ ,” 音講論集, pp. 119-120 (1954).

[16] ANSI Z24.22-1957, “Method for the Measurement of the Real-Ear Attenuation

of Ear Protectors at Threshold,” (1957).

[17] 小橋 豊, 時田保夫, 織田 厚, 防音室の音響特性測定結果, 小林理学研究所報告, 第3 巻 第4 号, 165-169 (1953).

[18] 小橋 豊, “防音保護具,” 騒音制御, 3 巻6 号, 21-26 (1979).

[19] 小橋 豊, “防音保護具JIS 解説” セイフティダイジェスト, 30 巻10 号, 345-349 (1984).

[20] 落合博明, 牧野康一, 山田一郎, 永嶺素子, “防音保護具の遮音性能測定-測定の簡略化と測定時間の短縮化-,” 日本騒音制御工学会講演論文集,

293-296 (1993.9).

[21] 山下充康, “防音保護具,” 産業医学ジャーナル, Vol.20, No.1, 249-252 (1997).

[22] AS/NZS 1270:2002 (R2014), “Acoustics - Hearing protectors,”

(2014).

[23] ANSI/ASA S12.6-2016 (R2020), “Methods for Measuring the Real-Ear

Attenuation of Hearing Protectors,” (2020).

[24] ISO/TS 4869-5:2006, “Acoustics - Hearing protectors - Part 5: Method

for estimation of noise reduction using fitting by inexperienced test subjects,”

(2006).

[25] 横山 栄, 小林知尋, 土肥哲也, 傳田郁夫, “JIS 規格に基づく聴覚保護具の遮音性能測定,” 音講論集, pp. 491-492

(2021.3).

本稿は、日本音響学会誌に掲載された研究速報「聴覚 保護具の遮音性能測定に関する規格の現状」(77巻11号 pp.698-701,2021)を再編集したものである。