|

2021/7

No.153 |

1. 巻頭言 | 2. VR技術を利用したリモート騒音測定 | 3. 音響式容積計・体積計 | |||

|

|

||||||

<技術報告>

![]() 音響式容積計・体積計

音響式容積計・体積計

リオン株式会社 計測器営業技術課 井 關 幸 仁

1.はじめに

当社は、音を使用して体積または容積を測定する「音響式容積計・体積計1)」を製造販売している。以後、本器と記述する。

古くから現代まで、体積測定法としては、「物体は流体の中ではその排除した流体の重さだけ軽くなる」というアルキメデス法を基本原理とする手法が多く採られている。また、容積測定については、「油などの液体を空隙部分に流し込み、その量を測る」というビュレット法が一般的に使われてきた。ただし、いずれの手法も液体の使用が必須であるがゆえの作業性の短所が課題となる。

本器はそれらを克服する長所があり、そのうち特筆すべきことを4点列挙する。

1) 対象物を濡らさず、乾燥状態で測定可能

2) 測定に要する時間が極めて短い

3) 操作が簡単で熟練技術は不要

4) 繰り返し精度が高い

特に、上記1)は、測定後に対象物を乾燥させる工程を不要にしたこと、濡らしては都合の悪い対象物の測定を可能にしたことから、最大の長所である。

上記2)は、工業計測全般に要求される測定時間の短縮化を実現している。校正作業後、直ちに容積・体積の測定が可能であり、対象物に設置してから約2秒で測定値を得ることができる。

上記3)は、作業者の熟練度に依存しない測定方法を実現している。当社の技術者でも、測定業務の初心者であっても、適切な手順を踏めば測定結果は同一となる。

また、上記4)は、対象物容積・体積に対し± 0.1 % 以内の繰り返し精度を実現しており、精度要求が非常に厳しい自動車関連メーカーでも複数企業で採用されている。

本解説では、本器の測定原理、機能、測定手順、測定事例などについて述べる。

2.測定原理

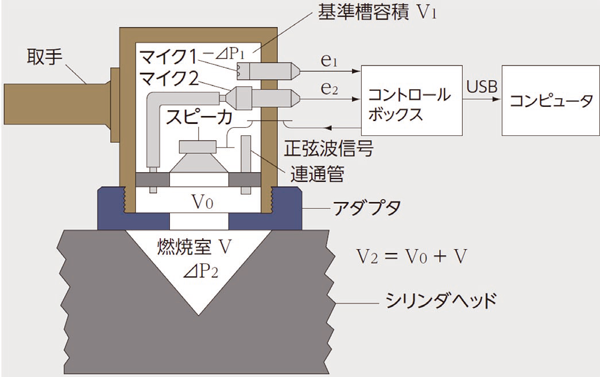

本器は図1に示すような2槽構造をしており、基準槽と測定槽の間のスピーカを正弦波で駆動すると、二つの槽には絶対値が等しく符号が反対の微小体積変化が与えられる。基準槽内の空気がΔ

V だけ断熱変化したとすると、基準槽と測定槽には微小圧力変化、ΔP1 およびΔ P2 が生じ、以下式のような関係となる。

(圧力)×(体積)γ = 一定 より近似的に

ΔP1 / P0 = γ・ΔV / V1

ΔP2 / P0= γ・ΔV / V2

P0:槽内の静圧

ΔP1:基準槽内の微小圧力変化

ΔP2:アダプタ内と対象物を合わせた空間の微小圧力変化

V1、V2、V0:図1を参照

γ:空気の比熱比(= 1.4)

が成り立つ。上式よりV2 は次式となる。

V2 = V1・ΔP1 / ΔP2

よって、対象物の容積V は次式で算出できる。

V = V2 − V0 = V1・ΔP1 / ΔP2 − V0

V1、V0は校正時に算出される値であり、一定である。ΔP1 / ΔP2 は基準槽と測定槽の圧力変化の比であり、各々の圧力変化を基準槽内のマイクロホンで検出することで、対象物の容積・体積が測定できる。

|

|

図1 音響式容積計の断面図、ブロック図

|

3.測定手順

測定は以下の通り、簡単な手順で行うことができる。

1) 接続、電源の投入

2) 測定条件の設定

3) 校正

4) 測定

5) 測定結果のファイル保存

まずは、基準槽、コントロールボックス、コンピュータの間の接続を行い、電源の投入、ソフトウェアの起動を行う。

次に測定に必要な設定を行う。容積計・体積計のモード選択、スピーカから発生する音の周波数、信号増幅度等の設定である。

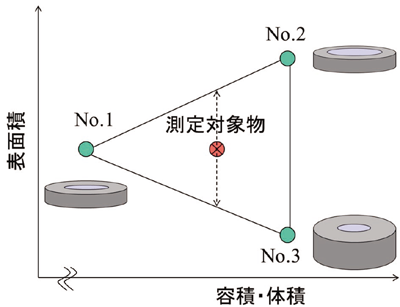

本器は、容積または体積が既知の校正器である標準容積器・標準体積器を使用して校正し、その結果との比較により対象物の未知の容積・体積を測定する手法であるため、測定前の校正は必須である。校正器は通常、容積・体積が異なる2台とそれらと表面積が大きくことなる1台の合計3台で構成される。図2は横軸を容積または体積、縦軸を表面積として、3台の校正器で測定できる容積、表面積の範囲を示したものであり、対象物の容積、表面積が範囲内であれば、形状の影響を受けずに測定ができる。

|

|

図2 校正器と測定対象物の容積・体積と表面積

|

例えば、容積・体積が45 cm3 である対象の測定には、表面積が大きい40 cm3、50 cm3、表面積が小さい50 cm3校正器を使用する。容積・体積は既知でも表面積は把握されていない対象物が大半であるため、表面積の範囲を大きくとること、また、比較的近接する容積・体積の範囲で比較を行うために、容積・体積の範囲を5〜10

cm3程度にすることが、校正器を設計・製作する上で重要となる。

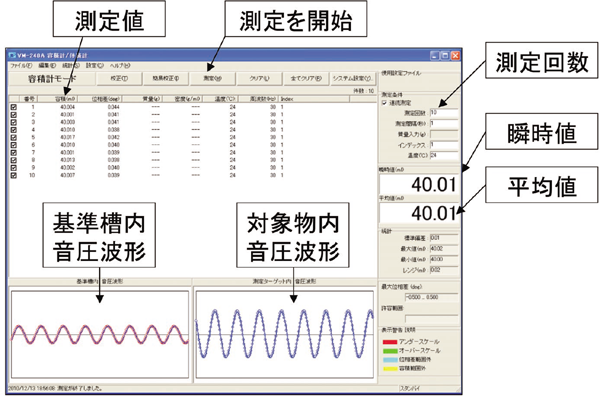

校正後は即座に測定ができる。図3は測定画面の例である。約2秒間隔で測定の瞬時値を表示する。連続測定を行い、算術平均値の表示もできる。

測定結果は、電子ファイルにて保存、または印刷することで保管する。

|

|

図3 測定画面例

|

4.測定事例

4.1 シリンダヘッド、ピストンの容積測定

本器の測定対象として、最も用途が多いのが自動車エンジンのシリンダヘッドの燃焼室の容積測定である。図4のように燃焼室キャビティに基準槽を載せるだけで燃焼室の容積測定ができる。燃焼室の容積は排気量、圧縮比などエンジンの性能、また、法令にも大きく関係するため、測定精度の要求が非常に厳しい。その中で本器は多数の自動車関連メーカーをはじめ、自動二輪車、小型船舶メーカーでも導入実績がある。

また、ピストン上部のくぼみを様々な形状にすることでエンジン性能を改善する技術があり、その容積測定用途にも本器が導入されている。

|

|

図4 シリンダヘッドの容積測定例

|

4.2 組立済みエンジン燃焼室の容積測定

主に、ピストンが上死点にあるときの燃焼室の容積測定用途に使用されている(図5)。

組立済みのエンジンでは、専用アダプタで基準槽を点火プラグホールに連結することで、燃焼室の容積を測定する。点火プラグは多種類のため、対象のエンジンに合わせて、そのネジサイズ、長さに合わせて専用アダプタの製作が必須である。本器は対象物を濡らさずドライな状態で測定できることから、エンジンの製造あるいは整備などのあらゆる工程において、組立状態のままで容積測定ができる。

|

|

図5 組立済みエンジンの容積測定例

|

4.3 工業部品、分銅の体積測定

体積が規定の範囲内であることを把握することが必須の工業部品の測定に使用される(図6)。はめ合い部分に組み込まれる部品等は、形状が正確であることが重要になるが、その把握は技術的に困難である。ただし、本器で体積を測定した結果、規定範囲外のものは形状も規定外である可能性が高いことから、不良品として迅速に判別できる。

国際法定計量(OIML)規格の精密な分銅は、空気浮力の補正が必要であり、これには分銅の密度測定が必須となる。JIS B 7609 : 2008

分銅−附属書B2)に音響式体積計による測定法が記載されており、液体による分銅の汚染、質量の安定性に影響がないこと等、音響式の長所が明記されている。また、水中ひょう量法によって校正された体積の参照分銅を校正器として用い、極めて小さい相対不確かさで体積測定が実現できることも明記されている。

|

|

図6 一般工業部品の体積測定例

|

5.おわりに

本器の校正器は、国家標準にトレーサブルなものとして製造しており、それらを使用して校正するが、本器で対象物を測定したときの精度について判断するのは非常に難しい。対象物がシリンダヘッド燃焼室のように複雑形状になると更に難しくなる。ただし、自動車業界を主とした、容積・体積の測定を重視するメーカーは、かねてから高精度な測定器、測定技術を持っており、本器での測定結果との比較、検証から、本器の有効性を判断した上で導入する場合が大半である。そのため、本器は多数ユーザーの協力を仰ぎながら、様々な対象物の測定精度について検証されてきた経緯がある。この場を借りてユーザーに感謝したい。

ここ10 年程度、日本国内はもとより海外での本器の需要が増加傾向にあり、グローバルに展開している。

本器は、作業性、繰り返し精度に高い優位性をもつ測定器であることは前述の通りであり、今後もその特長を活かした容積・体積の測定で有効活用されることを願う。

また、当社は2021 年4月から音響・振動計測を支援するサービスを開始した。本器もその対象であり、容積・体積の計測をサポートすることで、お客様の課題解決に貢献できれば幸いである。

参考文献

1) 井關 騒音制御Vol.38 No.1(2014) 音響式容積計・体積計

2) JIS B 7609 : 2008 分銅−附属書B